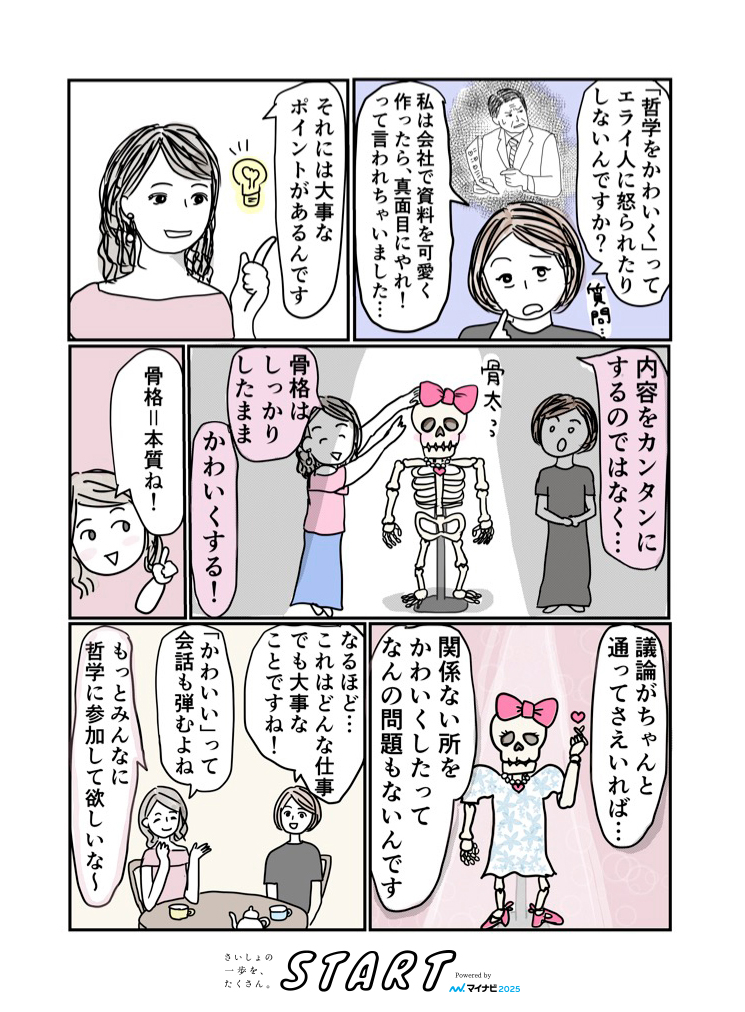

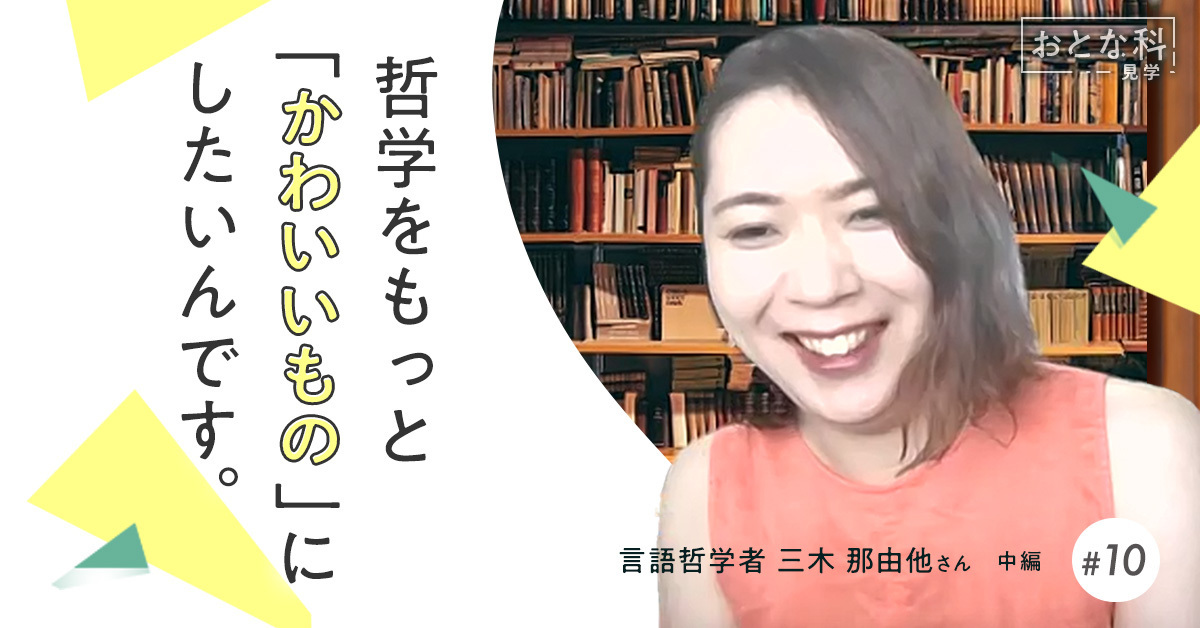

<中編>議論は骨太なまま、哲学はもっと「かわいく」あれ。言語哲学者・三木那由他さんに聞く、目指す哲学のあり方

前回、三木さんが『会話を哲学する』でフィクション作品を例にとったのは、フィクション作品には、思考実験に扱いたくなるようなおもしろい会話例がたくさんあるから、というお話をお聞きしました。

そんなふうにフィクション作品から見出された会話例は、従来、分析哲学で構築される「あまりかわいげがない」例とは方向性が異なるもの。そんな三木さんのオリジナリティのベースには、哲学をもっと「かわいいもの」にしたい、という思いがあるそうです。「哲学」と「かわいい」は、どのように結びつくのでしょうか?

>前編はこちら

プロフィール

三木 那由他(みき・なゆた)さん

大阪大学大学院講師。専門は分析哲学、特にコミュニケーションと言語の哲学。著書に 『話し手の意味の心理性と公共性』(勁草書房、2019年)、 『グライス 理性の哲学』(勁草書房、2022年)、 『言葉の展望台』(講談社、2022年)、 『会話を哲学する』(光文社新書、2022年)がある。文芸誌『群像』とウェブメディアRe: Ronで連載中。大学院への出願も歓迎しています。 https://researchmap.jp/nayutamiki

Q2.哲学って、どんな学問ですか?

A.おもしろくて役に立つ、そして、もっと「かわいく」できる学問です。

「哲学」と聞くと、どんなイメージが浮かびますか? 何やら難しい問題について、眉をぐっと寄せて、しかめっ面で考えている人の姿を、思い浮かべる方が多いんじゃないでしょうか。

哲学とはシリアスなもの、というイメージが、私たちの中には刷り込まれていますよね。でも考えてみれば、シリアスな問いを扱うからこそ、哲学を楽しく語り合ったっていいはずです。私は、哲学をもっと「かわいいもの」にしたいと考えています。

もちろん、むやみに内容を簡略化して語るといったことではありません。私たち研究者としては、議論自体をきちんと筋が通るものにするのは絶対条件です。でも、そのうえで、論理性に影響が出ない範囲のところを「かわいく」するのは、まったくかまわないはずなんです。

論理の骨格をきちんとするからこそ、「かわいく」する、そういう遊びをしてもいいようにするっていうのが大事なのかな、と思います。

そもそも哲学に関する本って、どれもいかにも難しげで素っ気なくて、しかつめらしいものばかり。

でも、本当はもっと、表紙だってかわいくして、とっつきやすい雰囲気を出したほうがいい。内容にしても、言葉づかいなど、もうちょっとかわいくしてもいいですよね。

「かわいいもの」って、楽しく語られあうためのきっかけをつくるんです。私が著書『会話を哲学する』でフィクション作品を例にとったのも同じこと。

哲学をかわいくすることが、もっとたくさんの人に哲学に参加してもらうモチベーションを作り出すのではないでしょうか。

これは、哲学にかぎらずあらゆる学問について言えることですが、いまよりもっと気軽な存在になるといいですよね。カフェでお茶でもしながら、おしゃべりできるような存在になればいい。

学問の場合、どうしても難解な部分があります。それは勉強しなきゃいけないんですけど、必要がないところで垣根を上げる必要はないんですよね。

「哲学って、何の役に立つんですか」と質問されることがよくありますが、私は「割と役に立ちますよ」と思っています。

哲学の概念を身につけると、具体的なことがらの答えを導き出せないにしても、とっかかりさえ見つけられないモヤモヤした気持ちや悩みを捉えるための手数が増えるものです。物事を理解するためのツールが増える。

だから哲学って、すごく有効なんです。自分が抱える研究テーマをさらに掘り下げていくとともに、哲学を「かわいいもの」にして、みなさんにとって身近な学問にしていけたらと思っています。

<前編>はこちら

<後編>はこちら

スタッフクレジット:

取材・執筆:山内 宏泰

漫画:あい茶