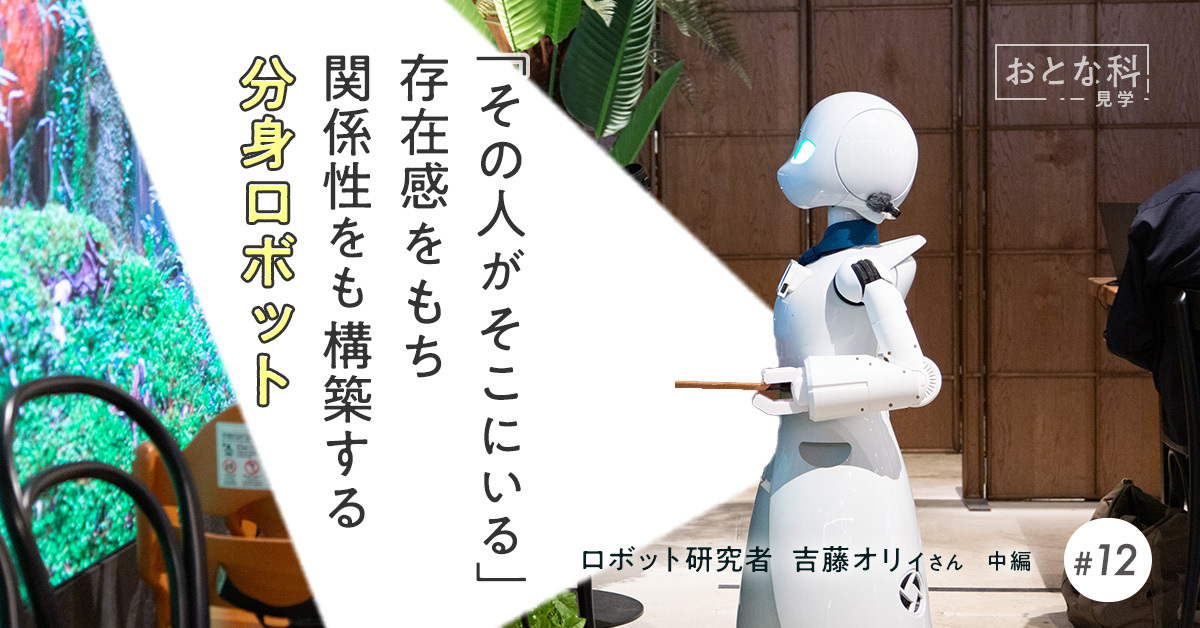

<中編>機能性から「存在」と「関係性」にシフトする。ロボット研究者・吉藤オリィさんに聞く、分身ロボットの可能性

分身ロボット「OriHime」を開発し、世にぐいぐい広めているオリィさんは、そこに、どんな可能性を見出しているのでしょうか?

オンラインミーティングで会話すること、そして、実際に対面して会話することと「OriHime」を通して会話することの違いから聞いてみましょう。OriHimeは圧倒的に「本人がそこにいる」ような存在感を持ちうるのだそうです──。

>前編はこちら

プロフィール

吉藤 オリィ(よしふじ・おりぃ)さん

奈良県生まれ。小学5年~中学3年まで不登校を経験。

高校時代に電動車椅子の新機構の発明を行い、JSECにて文部科学大臣賞Intel ISEFにてGrand Award 3rd を受賞、その際に寄せられた相談と自身の療養経験から「孤独の解消」を研究テーマとする。早稲田大学、孤独解消を目的とした分身ロボットの研究開発を独自のアプローチで取り組み、2012年株式会社オリィ研究所を設立。分身ロボット「OriHime」、ALS等の患者さん向けの意思伝達装置「OriHime eye+ switch」、寝たきりでも働けるカフェ

「分身ロボットカフェ」等を開発。2021年度「グッドデザイン賞」大賞に選ばれる。Ars Electronica -Golden Nicas受賞。

Q2.分身ロボットの強みはなんですか?

A.圧倒的な「存在感」と、オンラインのやり取りだけではつくりにくい「関係性」を生み出すことができます。

移動ができなくても、身体がじゅうぶんに動かせなくても、分身ロボット「OriHime」は操作できます。特別支援学校や引きこもりの子が、自分の代わりにOriHimeに学校へ行ってもらっている例はすでにたくさんあります。

授業を受けるだけなら、中継や録画した動画を観れば、充分かもしれない。でも、学校の価値はそこだけじゃありません。休み時間や行事のときなどに友だちと遊んだり言葉を交わしたりすることで、「関係性」ができて「友だち」になっていく。「だれかに会いたい」という思いがあるからこそ、学校に行きたい気持ちも湧いてくるものです。

OriHimeは、付属する手を動かすことによって、いろんな感情表現をすることができます。頭部のデザインもごくシンプルにしてあり、対面する側が表情を自在に想像して、読み取れるようになっています。遠く離れた場所にいる人が操作しているというよりも、「その人がそこにいる」という感覚を強烈に得られるよう設計しているのです。

情報伝達のためではなく、存在を伝達するためのロボットとしてOriHimeを開発しました。ですから使用していると、独特のおもしろい現象が起こります。適度に放置されることがよくあるのです。

たとえば食事の席に来られない人がいるので、Zoom(テレビ会議システム)などにつないだPCを卓上に置き、ともに食事をするかたちをとったとしましょう。そういう場合、リモートでつながった人のことは、なかなか放置しづらいものではないでしょうか。四六時中話しかけて、時間と体験を共有している感じを出さなければいけない。そう感じる。

でもOriHimeだと、けっこう放っておかれがちになるんですよ。本当にそこにいるように感じられるから、特別に気を遣う必要がないのでしょう。

「これができる」「あれに役立つ」といった機能ではなく、存在することに重きを置くロボットを見ていると、これからの時代を生きていくうえでの大事なヒントがそこに含まれているように感じます。

ロボットって逆年功序列なんですよね。機能・能力的には、後発の性能のいいものにすぐに乗り換えられてしまう。

じつは、人も、「機能・能力」と言う側面から見れば同じ。人の一生を考えてみると、若いうちは「機能・能力」を高めたり、存分に発揮したりすることが推奨されます。でもそこにばかり着目していると、年齢その他の理由で能力が低下して機能が使えなくなったとき、性能のいい人に乗り換えられておしまいになってしまう。

ですから、生存戦略として、人間もロボットも「機能・能力」から「関係性」に切り替える必要があります。いろんな人と出会って、関係性を作っておくと、もし自分の能力が低下して機能が使えなくなったとしても、一緒に昔の本の話をしたり、一緒に旅行にでようと誘ってくれる友人がいたり、関係性に移行できるんですよ。

<前編>はこちら

<後編>はこちら

スタッフクレジット:

取材・執筆:山内 宏泰

漫画:あまいろ

撮影:黑田 菜月