この見出しにすると、もしかすると手書き派かと思われがちですが、そんなことはないんです。最近、フォントを作ることにはまり、むしろフォント派かもしれないですね(笑)。

私はフォントを作るために、ノート1冊以上の文字のスケッチを手書きで書いていくうちに、手書き文字が大好きになっちゃったんです。小学生の頃はあれだけ面倒くさかった宿題の手書きが、それに鉛筆が。同じ文字を書いていく漢字ドリルは、マス埋めの作業みたいで、木へんや手へんだけを先に書いてみたり、横に進んでみたり、だんだん雑になっていきました。それなのに、今は好んでノートと、シャーペンより鉛筆を使います。それもあの手書きの感覚と、手元から生まれる新しい文字を求めて!

また、デジタル化が進んだ今、手書き文字が登場する場面といえば、数少なくなりました。手書きフォントなどのあらゆるデザインフォントで、手書き風の表現もできてしまうかもしれません。フォントと手書き、どちらも好きですが、今回は手書きだからこそ生まれる表現を探しに、手書き文字に注目したいと思います。

フォントより手書きの時代

「思い出書店」手書き帯にきゅん!

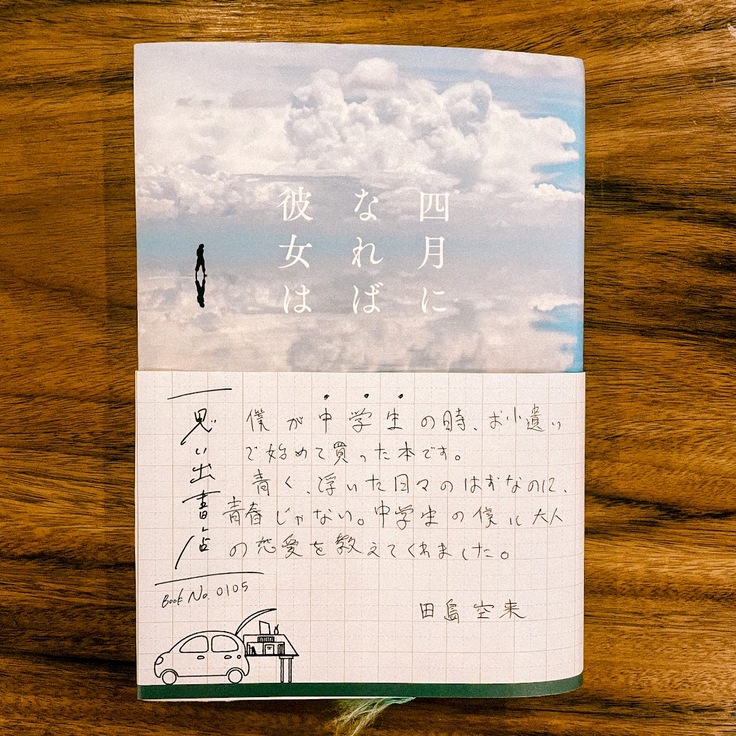

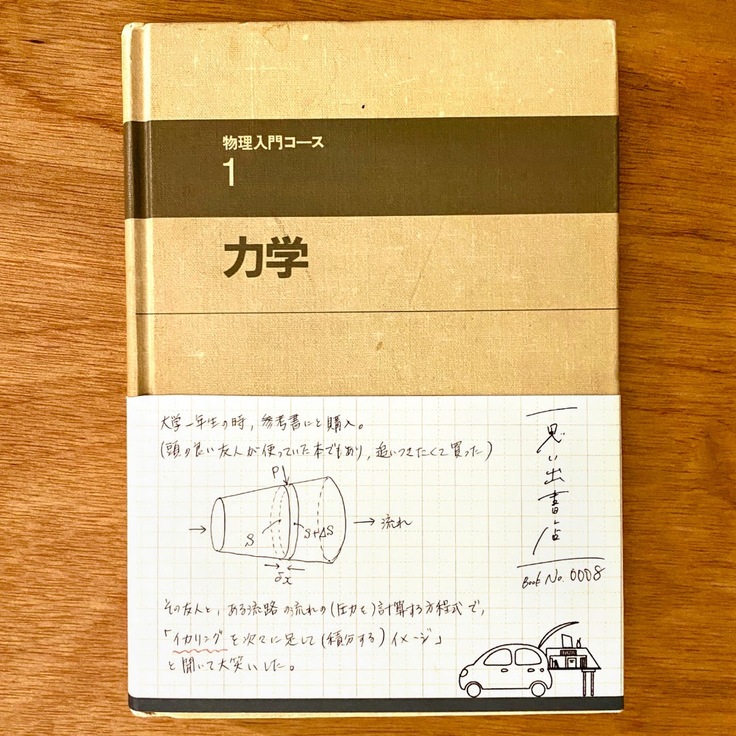

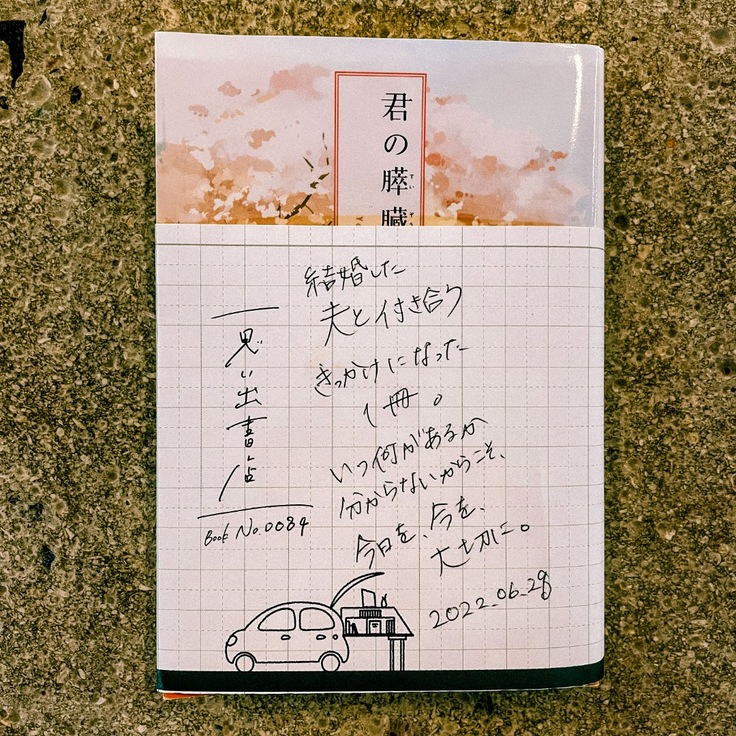

沖縄県名護市にある古書交換サービス『思い出書店』。この古書交換サービスに使用される「オリジナル手書き帯」が今回の主役です。このサービスは、本の持ち主がその本にまつわる思い出を帯を通して語り、交換し合う仕組みになっています。本が思い出と共に交換されていくところが魅力的です。さらに、持ち主の想いを次の持ち主に繋げる表現ツールに、手書き文字を使っているところに惹かれ、思い出書店代表の森石豊さんに取材をさせていただきました。

ちょっぴり変わった本の探し方

ここでは、新しい方法で本を探してくれます。それは「思い出」。本のタイトルや内容ではなく、誰かの「思い出」から本に出会うというもの。

この新しい探し方は、本の内容の前に、誰かの思い出に共感したり不思議に思ったりすることが本を手に取るきっかけになります。コロナ禍で他者との距離を感じるようになったり、〇〇ハラスメントで繊細な社会にいると内気になりがちですが、本を手に取って知らない誰かの思い出に触れてみて、自然と心がほっこりする感覚がありました。

さらに、帯が手書き文字であることがポイントです。その帯のデザインは、古本によくある落書きや書き込みから着想を得たそうです。落書きは、まさにフォントには難しい手書きの良さだと思います。まとまらないまま出た言葉はとても感情的で、その人が文字によく伝わってくる気がします。例えば、落書きを見つけた時、しょうもないなぁと思いつつも、どうしても誰かに言いたくて書いてしまったんだと思うと、思わずクスッと笑ってしまった経験はありませんか。そして、いつ?誰が?どこで?書いたんだろうと、その人を想像してみたり。時には自分に宛てて書かれたかのように、まるでドラマのヒロインになったつもりで受け取ったり、表情に出さないで、盗み聞きするみたいにこっそり読んだり。逆に、どうしてもあの子に、誰かに伝えたくて書いてみたり。見つけてくれるか分からないけれど書いてみる、それがスリル満点でドキドキします。そんな感覚を味わえるこの帯は、本の本来のタイトル表紙より大きく帯の部分を取っています。この帯が、探す側はもちろん送る側の好奇心も引き出してくれます。

「思い出」×「手書き帯」が手にした人々の心を掴んでいくのだと思います。

手書き文字=人の顔

文字から伺える、人となり。帯を巻いた本が並ぶと、バラエティ豊かで、まるで持ち主がブックソムリエになって並んでいるようです。

帯を見て、几帳面そうとか、5歳くらいの子かなとか、想像してときめきます。帯は広いけれど、小さく真ん中に書いてあったり、左上から始まって途中で止まったり。それとも、でっかく「いいです!」だったり。そこには、文章の内容以上に、その人らしさが見えることで、取ることができるコミュニケーションがありました。

時間がかかるのが楽しい。

探す側だけではなく、送る側にも面倒くさいと思う以上に感じる楽しさがありました。

フォントだと、スマホやキーボードで入力すれば5分もかからない作業も、手書きだと色々面倒なことがあります。まず、書くための紙とペンを準備するところから始まり、レイアウトを考えて、字を間違えたり気に入らなかったりすれば書き直すことも多々。清書の前に下書きする場合もあります。しかし、この非効率的ともいえる時間は、きっと必要な時間だと森石さんとのお話を通して思えました。

森石さんは、「本を交換する以前に、書く時間が好きだというお客さんがいたんですよ。」と話します。

本を目の前に、帯を巻いて、あの時のことを思い出しながら、ゆっくり手書きで書くこと。落ち着いて自分を振り返ることができる時間が楽しいという方もいるそうです。

「実際にリアルの場所で、手書きで、自分の言葉を書く時間」

今は、すぐにオンライン上で済んでしまったり、誰かのネットの言葉をコピーして使ったりすることも多くなりました。そんな私たちにとってあえて手書きで書くという、この体験そのものが少し自分を豊かにさせてくれるきっかけになり得ると感じました。例えば、私が手書きで書くときは、自分の中からなんとか頭を巡らせて言葉を紡ごうとする感覚があります。意外と考えているうちに、横道に外れて、他のことも思い出してみたり、繋がったりすることもあるけれど(笑)。

それを含めて、自分の中に何度も何度も溜めては引き出して、構築していく感覚がいいのかなと感じています。

本と共に、交換されていくもの

ここでは本と共に、それぞれの自分らしさが交換されていくのを感じました。帯に「私」を表現したり、逆に誰かの「私」を感じたり。直接的ではないけれど、この表現の場が絶妙な距離感で心地よく感じました。私と同じように、ここを訪れると、そういえばこんな気持ちになるのは久しぶりかも?と思う人もいるかもしれません。

それは普段、あまり自分を表現することが少ないからだと思います。ましてや、人と繋がったり関わったりする表現の場を見つけるのはもっと難しいです。私はざっくり言うと、多くの人と関わってみたいと思い、人がたくさん集まる東京に上京してきました。しかし実際のところ、人は多いけれど、所詮は他人。繋がることは、案外難しいです。私の方も関わるどころか、壁をつくってしまったり、自分を繕ってしまったり。素直な自分を表現できない時があります。でもきっと、これは多くの人がお互いに思っていることなのでは?とも思います。

そこで、繋がりをつくってくれたのは、手書き文字です!それぞれの文字が、その人の顔となって伝えてくれたように感じます。その個性や人間味みたいなものを感じられた時、逆に届けられた時に、その人らしさが伝わって、あたたかい気持ちになりませんか。手書き文字は、効率やタイパを求めた、今の時代を真逆に進む表現かもしれません。しかし、もっと自分や誰かに寄り添って大切にしたいあなたに、とっておきの表現だと思います!

また、忙しい現代は、なんとなくでも過ぎてしまう日々ですが、精一杯考えて、丁寧に、そして没頭した時間はとても有意義だと感じました。あえて手書きで書いてみる、そんな一見遠回りに思えるような時間の感じ方も素敵だと思います。

ここには、フォントよりも手書きがいいと思える場所がありました。

思い出書店の森石豊さん、お話ありがとうございました!