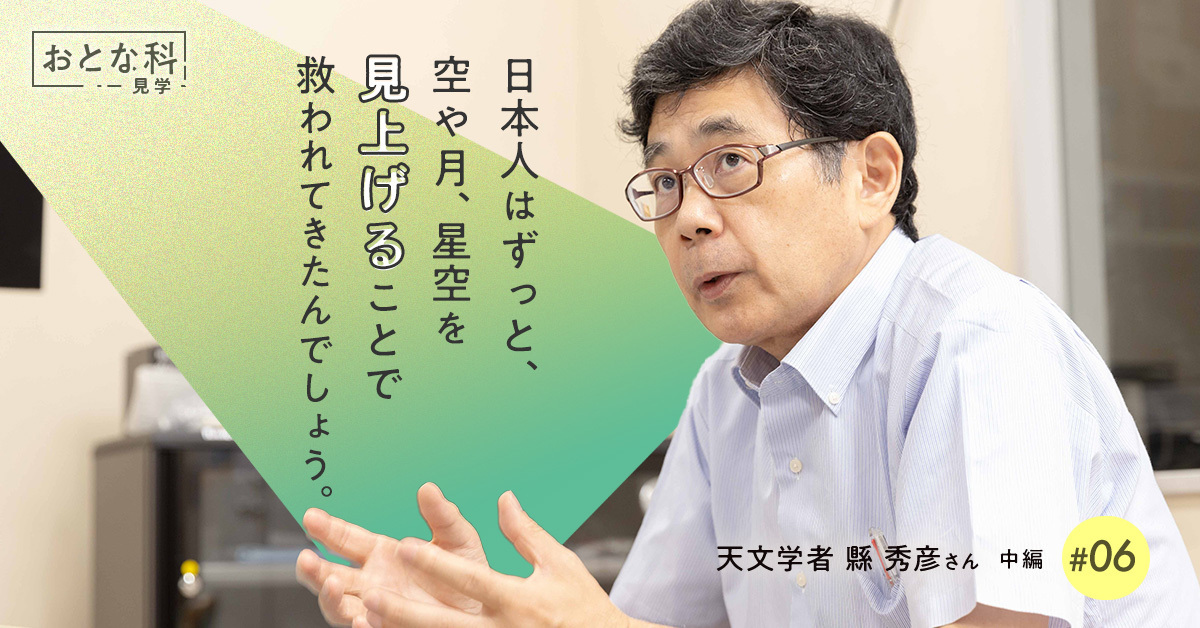

<中編>実際の星空でも、プラネタリウムでもいい。天文学者・縣秀彦さんに聞く、「星を見る」ことの効能

天文学とは、自分自身の存在をたしかめるための学問である。そんな言葉をいただいた前回に引き続き、今回は縣さんが思う「星を見る」ことの効能についてお話を聞いてみます。

星を見るといっても、それがプラネタリウムでもいい──。日本ってじつに多くのプラネタリウムが稼働する天文台大国なのだそうです!

>前編はこちら

プロフィール

縣 秀彦(あがた・ひでひこ)さん

1961年生まれ。国立天文台 准教授。専門は天文教育と科学コミュニケーション。東京大学教育学部附属中学・高校教諭を経て現職。1999年より現在は研究機関に所属しながら、科学教育研究と科学普及活動を行う。 科学系の博物館、イベント、番組等の企画監修、情報発信活動の経験も豊富。

Q2.星を見ることの効能は何ですか?

A.癒されること。日本人は、無類の星好きなんです。

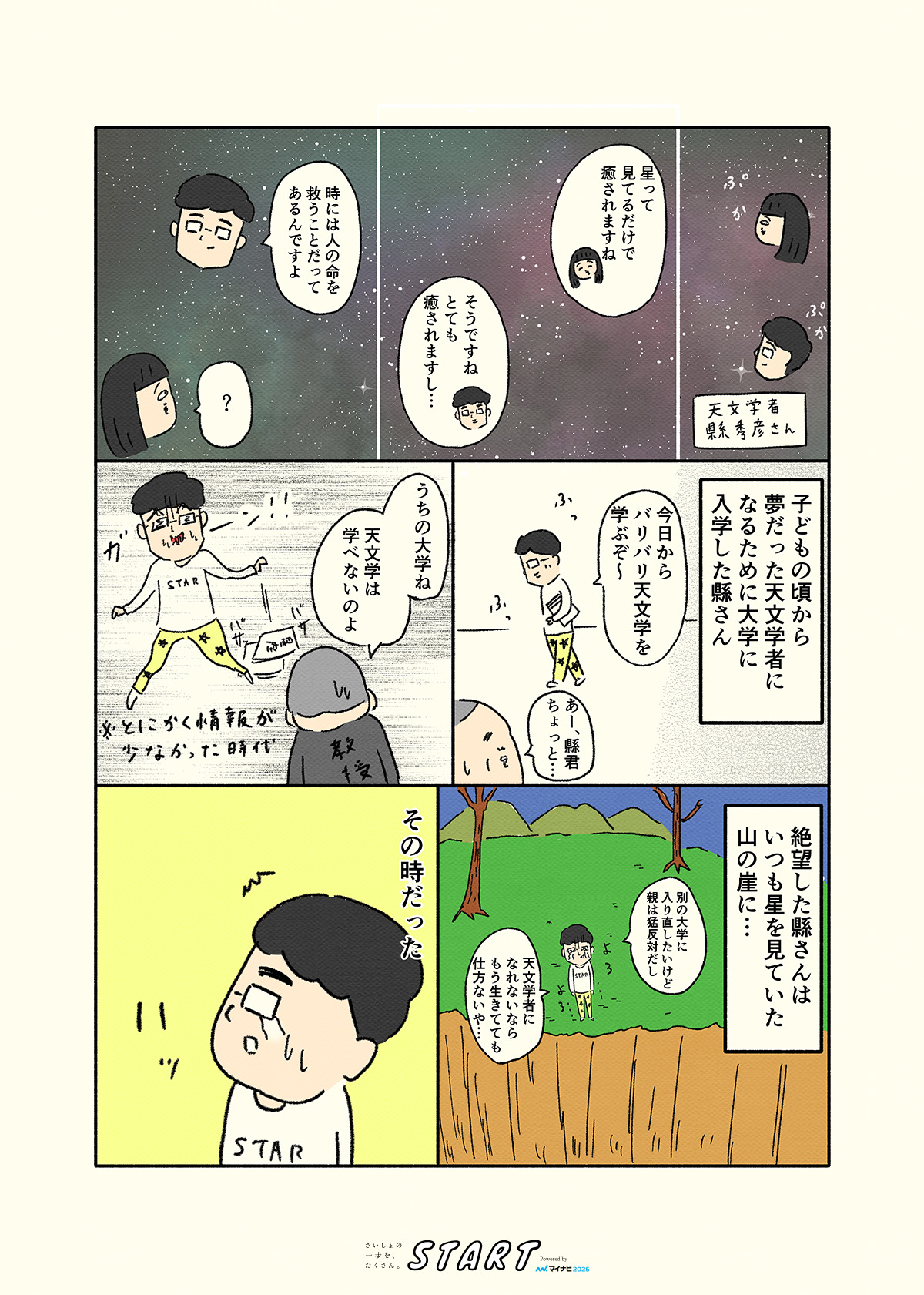

私は幼いころ、非常にシャイで、気の弱い内気な少年でした。長野の大自然の中で育ったこと、研究者だったら自分が無理せず社会と繋がれると思ったこともあって、星や宇宙に夢中になり、いつしか天文学を勉強したいと思うようになりました。

そうして大学に進学したのですが、進学した大学では天文学が学べないことがわかりました。当時はいまと違って情報を得るのが難しくて、そういうことがざらにあった。

やっと好きなことができると思ったのに出鼻を挫かれて、大学に入り直すことを考えましたが、実家に帰っても親とうまく話し合いができず、かなり追い詰められてしまったんです。

そんなときに、夜空を見上げることで、命を救われたことがありました。

いつも星を見るお気に入りの山が地元にあったんだけど、ある晴れた日の夜に、そこから星空を見上げた。そうしたら、しし座の星がまさに東の空から上がってきたように見えて、すごいなあって。こんなちっぽけなことで悩んでいてもしょうがないな、って大袈裟じゃなく思えたんですね。

星空を見ると、癒されて元気になる。落ち込んでいた気持ちもスーッと薄まっていきます。だからみんな、星を見てほしいです。

住んでいるあたりに、星が綺麗に見えるスポットがないという人も安心してください。日本ってすごいんですよ。350館以上もプラネタリウムが稼働してるんです。他国と比べてもかなり多い方です。

大体の街にあるので、自分の街になかったとしても、きっと行ける距離にはあるはずです。東京になんて、府中、新宿、渋谷、池袋、有楽町、東京スカイツリー…… 数えきれないほどいっぱいある。

「どうせ人工の星だろう」なんて思ったらもったいない。一度体験してもらったらプラネリウムのすごさを体感してもらえるだろうし、それに、真っ暗な場所で光るものを見るだけで、人間の心って感じるものがあるんですよ。

日本では、年間延べ900万人もの人がプラネタリウムに行っているという年のデータもあります。これは脅威的な数値です。サッカーのJ1J2J3全ての試合、公式試合でスタジアムに応援に行ってる人の数と変わらない(笑)。それくらい、じつはすごく人気なんです。

どうも我々日本人は、先祖代々、無類の天文好きの民族らしい。

日本ってお月見を2回もするでしょう? 中秋の名月と、その次の月の十三夜。そんな国、他にはないんです。古来の和歌や俳句にも、星はあんまりだけど月は本当によく出てくる。日本人はずっと、空や月、星空が好きで、それらを見上げることに救われてきたんでしょうね。

プラネタリウムにまで行けないという方は、ポスターやスマホの待ち受け画面だっていいと思います。

私はコロナ禍のときに、星空のポスターをいろんな病院に配ったのですが、「忙しい日々の中で安らぎが持てた」と言って非常に喜ばれました。コロナ禍の病院は、かなり閉鎖的にならざるを得ない空間でしたが、そこでも、星空は人々を癒すことができた。

必ずしも本物である必要はない。星空を近くに感じるだけで救われることってあるんですよね。

星を見ると、癒される。シンプルですが、それが一番の効能だと思います。

<前編>はこちら

<後編>はこちら

スタッフクレジット:

取材・執筆:あかしゆか

漫画:都会

撮影:井上 英祐