障がいがある学生のための就活スケジュール

1. 基本の就職活動スケジュール

就活を難しくとらえすぎると、いろいろ考えることが多すぎて動き出しが遅くなりがち。

「自分にマッチする職場を見つけるためのプロセス」ととらえ、自分らしく進めていくのが一番です。

とはいえ、全体像を理解しておくことでスムーズに活動できるため、ここで紹介するような基本的な事項は押さえておきましょう。

まずは就活全体の流れを

把握しておこう!

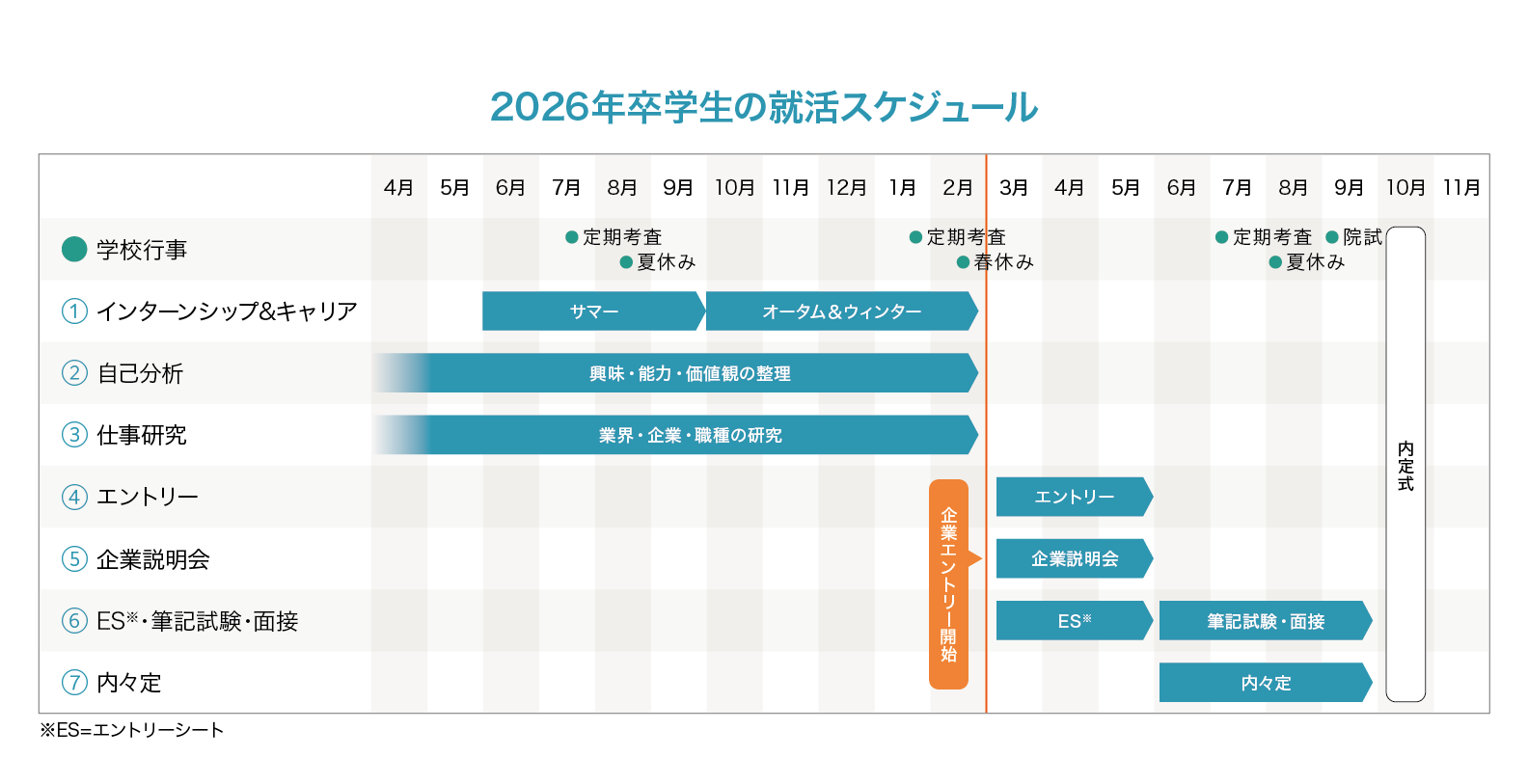

就活が本格的にスタートするのは、3月1日。いわゆる採用情報が解禁され、各企業でエントリーの受付が始まります。それから3か月後、つまり6月1日から面接などの選考が実施され、順次内定が決まっていくという流れが基本です※。

最終学年を迎える直前から夏、あるいは秋にかけてが、就活の「本番」に該当する時期だといえるでしょう。

※業界や企業によっては、それより前倒しのスケジュールで選考などが進められるケースもある。

いつから準備すればいいの?

それでは、企業へのエントリーが始まる3月1日になってから就活について考え始めればいいのかというと、それでは少し遅いかもしれません。

3月以降はエントリーシートの提出、企業説明会への参加、選考対策などで忙しくなり、授業や試験といった学校生活と両立させるだけでも手いっぱいになりがち。そこから慌てて就活に乗り出しても、理想的な職場にたどり着くのはなかなか難しくなってしまいます。

準備不足で起こる

「困った!」の一例

- 自分の興味関心や適性が整理できておらず、どこにエントリーすべきか決められない

- スケジュール管理がうまくいかず、志望していた企業の説明会やエントリーがいつの間にか終わっていた

- 履歴書やエントリーシートに何を書くべきか迷い、自分をアピールするような内容にまとめられない

- 面接での「なぜ当社を志望したのですか?」といった質問に、個別性のない回答をしてしまう

- 第一志望の企業・業界で選考に落ちた後、他の選択肢を考えておらず、すぐ次の行動に移れない

こうした状況に陥らないためにも、3月を迎える前までの期間を有効活用することが欠かせません。低学年のうちから自己分析をする、インターンシップ・ワンデー仕事体験へ参加して業界研究を行うといった下準備を進めることで、最終学年を迎える前の2月(4年制大学なら3年生の2月)までに「準備万端!」といえる状態に整えていくのが理想的です。自分らしい就活を成功に導くカギは、エントリーまでの準備期間が握っているといえるでしょう。

就活の「初めの一歩」は

何をすればいい?

就活本番までに残された時間は、それほど長くありません。限られた時間や労力を最大限に生かすためにも、効果的な手順で準備を進めていきたいです。「就活」という言葉からは履歴書の作成や面接対策をイメージしがちですが、そうした「アウトプット」にいきなり着手しても、うまくいかないことが多いもの。まずは自己分析や仕事研究といった「インプット」から始め、「自分なりの軸」を明確にしてからアウトプットに臨むことをお勧めします。

自己分析とは

自己分析とは、自分という人間を知り、「なぜ、どのように社会で活躍したいと考えているか」を整理するために行うものです。頭の中でぼんやりとなら考えられても、明確に言語化するのは意外と難しいもの。紙に書き出したり、他者の意見を聞いたり、ツールを活用したりと複数の手段を用いて、じっくり自分自身と向き合う時間を取ってみましょう。

自己分析のヒント

- これまでの人生を振り返り、ターニングポイントとなった出来事やそこから学んだことを書き出してみる

- 自身の障がい特性も踏まえて、長所と短所を整理する(ネガティブな側面については、ポジティブに言い換えられるところがないか視点を変えて考えてみる)

- 家族や友人、学校の先生、お世話になっている医療従事者など身近な人に、自分の印象を尋ねる

- 1年後、5年後、10年後の自分を想像し、どんな姿になっていたいか自由にイメージする

- WEB上で簡単にできる自己分析/他己分析ツールを使う

仕事研究とは

仕事研究は、興味がある業界や業種、職種について、現在の状況や仕事内容などを調べることです。幅広く情報を集めながら自分にとっての向き/不向きを見極め、志望先を絞り込んでいくイメージです。最初は条件を細かく設定しすぎず、少しでも興味のあるところは積極的にリサーチしてみましょう。

仕事研究のヒント

- 業界や職種の全体像をつかむため、関連サイトや書籍などで情報収集する

⇒「業界研究・職種研究 徹底ガイド」 - 自身の障がいの種別に関連する雇用状況や、働きやすい条件について知る

⇒「障がい別にポイントを解説!就職活動の基礎知識」 - エリアや業種など、テーマごとに開催される合同説明会に参加して、複数の企業を比較検討する

- インターンシップや企業説明会に参加し、特定の企業を深掘りする

- 志望する業界・企業で働く先輩に話を聞いたり(OB/OG訪問)、体験記を読んだりする

⇒「先輩たちの就活体験記」

メリットが大きいインターンシップ&キャリアを活用しよう!

インターンシップ&キャリアとは、企業などが提供するプログラムに参加するかたちで、学生が一定期間の就業体験をすることです。近年では就活における重要なプロセスの一つとして定着し、障がいの有無にかかわらず多くの学生が参加するようになりました。その内容は多岐にわたりますが、開催期間で区分すると次のような特徴があります。

| 1日(ワンデー仕事体験) | 企業説明会や見学会、短時間のグループワークなどを一日で行う、気軽に参加しやすいプログラム |

|---|---|

| 短期~中期 | 2日~1週間ほどの期間で業務体験やグループワークをしたり、アシスタント的な立場で一定の業務を担ったりするプログラム |

| 長期 | 数週間~数か月、時には1年間といった長期的なスパンで実施され、チームの一員としてある程度の成果を期待されるようなプログラム |

具体的なプログラム内容としては、職場に赴いて見学や体験をするもの、与えられたテーマ・課題を処理するもの、業務範囲や期間を定めて実際の業務に従事するものなど、数多くの種類があります。人気があるプログラムでは参加前に選考が行われるケースも多く、こまめな情報収集と早めの動き出しが肝心です。

インターンシップ&キャリアに

参加するメリットは?

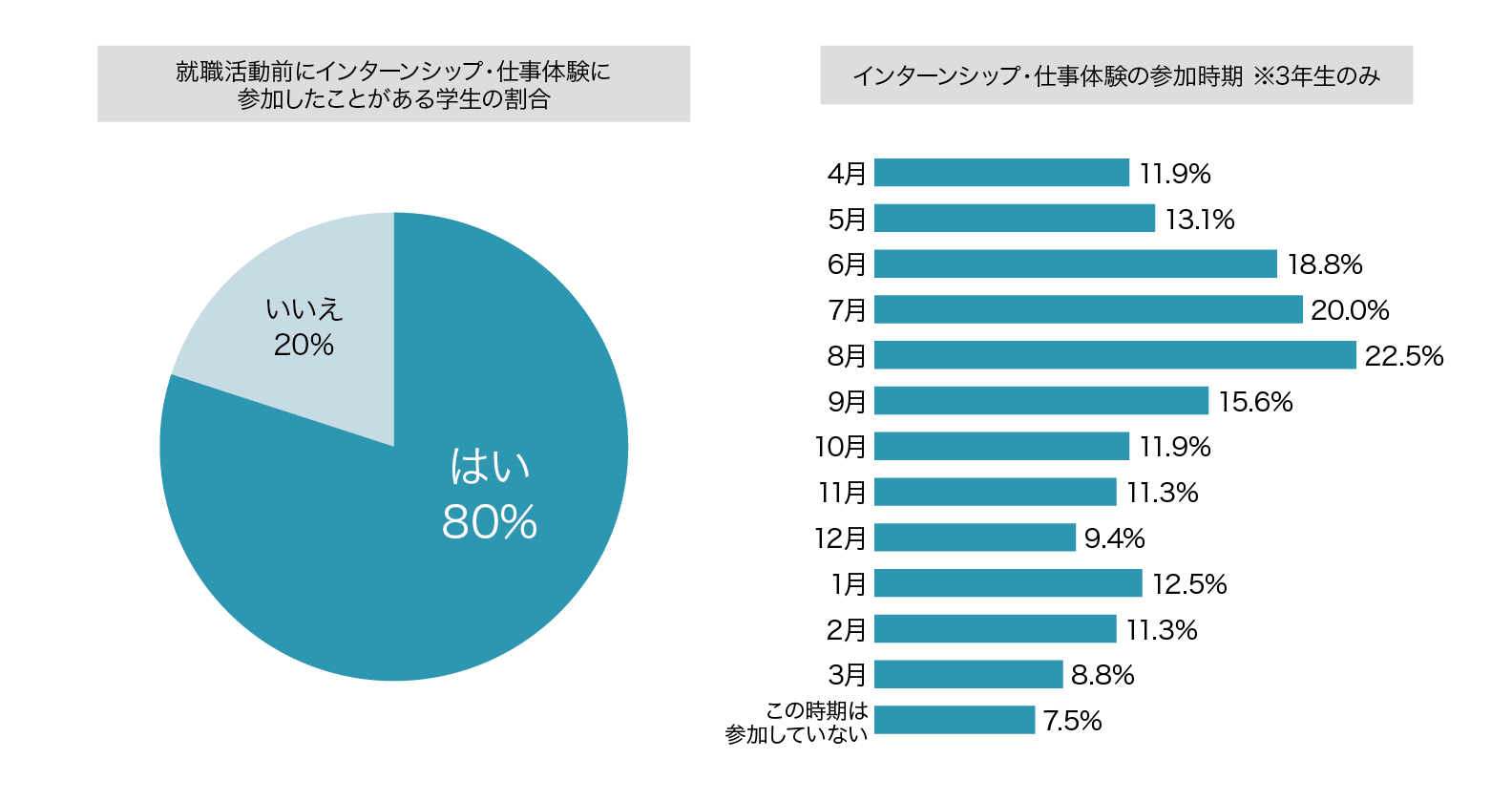

マイナビが実施した「大学生障がい者調査」では、障がい者手帳を所持する(あるいは申請中の)2021~2024年卒学生200人のうち、8割がインターンシップ&キャリアに参加したことが分かっています。参加企業数は「3社」が20.6%と最多で、「5社」「6社以上」と回答した学生もそれぞれ18.8%と高い数値を示しました。

インターンシップ参加状況

「マイナビ大学生障がい者調査」(2022年8月1日~8月4日、N=200人)

インターンシップ&キャリアの魅力は、自己分析と仕事研究、両方の効果を得られることです。頭の中で考えるだけでは自己分析がうまく進まない場合も、「体験」を通すことで適性や課題が浮き彫りになり、自分を客観的に見やすくなります。

また、実際にその職場に身を置いて業務を体験することは、未知の業界や職種を深く知る絶好のチャンスでもあります。「自分の障がい特性に合った環境や業務内容であるか」といった点も、直接確認できれば安心感が大きいでしょう。まさに「百聞は一見に如かず」です。

まとめ

- 就活本番開始となる3月1日までの期間を有効活用し、下準備を進めよう!

- まずは自己分析や仕事研究から着手し、「自分なりの軸」をしっかりと定めよう!

- インターンシップ&キャリアを活用するため、早めに情報収集と対策を始めよう!

![自分の「障がいマニュアル」をつくろう![実践編]コンテンツのバナー](/conts/2026/tok/challenged/images/pic_doorGrid05.jpg)