<中編>反省的な視点を持ちながら、自分とは違う世界で人と出会う。文化人類学者・松村圭一郎さんに聞く、「あたりまえ」を崩すこと

他者と向き合うときに必要な視点として、自分を置き去りにしないこと、カテゴリで判断しないことの大切さを教えていただいた前回。でも、自分の中にある「あたりまえ」の価値観に気づいて、さらに抜け出すのって、なかなか難しいですよね…。

松村さんは、自分の「あたりまえ」を解くためには、反省的な視点を持ちながら、自分とは違う世界で人と出会うことが必要だと言います。今回も、松村さんのお話を聞いてみましょう。

>前編はこちら

プロフィール

松村 圭一郎(まつむら・けいいちろう)

1975年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。現在、岡山大学文学部准教授。専門は文化人類学。著書に 『所有と分配の人類学』(ちくま学芸文庫)、『これからの大学』(春秋社)、 『うしろめたさの人類学』(ミシマ社)、『はみだしの人類学』(NHK出版)などがある。

Q2.どうしたら、自分の持っている「あたりまえ」の考えから抜け出せますか?

A.国内でも海外でも、知らない場所に出かけて行って、慣れ親しんだ環境とは違う世界に足を踏み入れてみましょう。ただし、「わかった気」になるのは禁物です。自分を反省しながら、真の意味で人と出会ってください。

私は人類学者として、エチオピアなどをフィールドに研究を重ねています。実際にエチオピアの農村部で、コーヒー栽培などをしている現地の人びとと生活をともにしながらフィールドワークをしてきました。

そこでは、日本とは違う暮らし方をしている人びとと出会いました。いろんな人が家にやってきて、ずっとみんなでおしゃべりしながら家事をしていたり、歌ったり冗談をいい合いながら農作業したり、水を汲みにいったはずの子どもたちが遊びまわってなかなか帰ってこなかったり……。「働くこと」と「楽しむこと」が切り離されていない働き方をエチオピアの村では目にしてきました。

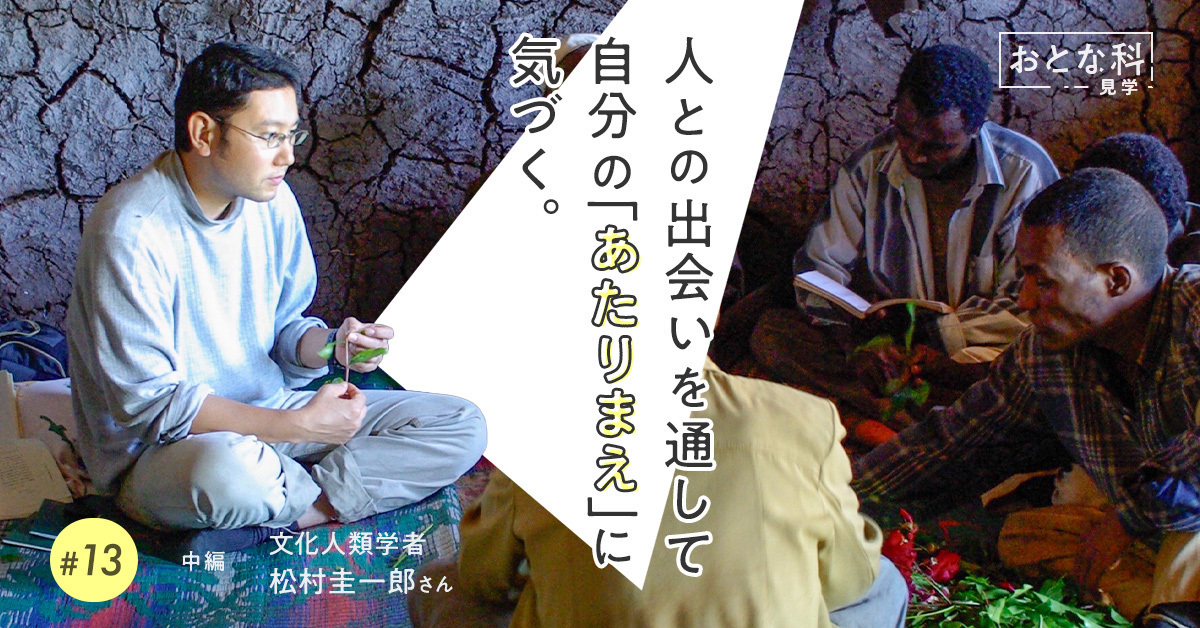

エチオピアの村で嗜好品のチャット(カート)の葉を噛みながら話を聞く〈松村さん提供〉

一方、日本の会社などでの働き方を考えてみると、「労働」と「労働以外」の時間がしっかりと分かれています。雇用・被雇用の関係が明確で、多くの雇用側は「お金を払っているのだから、仕事中は一瞬たりともよそ見するな」といったように、すべてのエネルギーを注ぐことを求めます。

でも、そういう働き方って誰によってもたらされているんだろう? 誰が得するんだろう? そんなことを、よく考えるようになりました。

私自身、エチオピアに行くまでは、労働とそれ以外の時間をきっちり分けることはあたりまえだと思っていました。だから、最初の頃はエチオピアでイライラしてしまうこともあったんです。役所に行ったら、「いま担当者が休憩しているからいない」と言われて「いつ来たらいい?」と聞くと、「明日かな」なんて言われるので驚いてしまって(笑)。

あまりに自分のあたりまえと違いすぎたので、すぐには彼らのことを理解できなかったんです。でも、冷静になって「自分の人生の限られた時間、誰を主役にして生きたいのか?」という視点で考えると、彼らは自分の時間を誰かの利益や労働の犠牲にせずに、できるだけ楽しめるものにしているんだ、と思えるようになりました。そして世界を見渡せば、じつはそういう働き方をしている人は結構多いという事実に気づいたのです。

このように、まったく違う暮らし方をしている人びとに出会うと、自分のあたりまえが覆されます。生き方ってひとつじゃなくて、「そうでなくてもいいのかも」と思えるようになるかもしれません。この経験は、ぜひ大学生のみなさんにおすすめしたい。

わかりやすいのは、海外に行くことですが、日本の中でも自分と違う環境や考え方で生きている人は知らないだけで、たくさんいるはずです。

見知らぬ場所に行って、自分とは違う生き方をしている人に出会う。こうやって聞くと、「なんだそんな簡単なことか」と思われるかもしれませんが、他者との出会いを通して自分の「あたりまえ」に気づくのは、真剣に向き合えば向き合うほど難しいことです。つい、簡単に「わかった気」になってしまうものですから。

そこで、「やっぱり、これまでの自分のあたりまえのほうがいいな」で終わってしまうともったいない。「違い」を本当に自分にもありうる「可能性」として感じるためには、「自分はこういう“あたりまえ”を持っていて、それを守りたいと思っているんだ」と自覚する、反省的な姿勢が必要です。

自分の殻を脱いで、異なる他者の生活や人生に直接ふれること。それが、自らの「あたりまえ」に気づくためには必要で、「自分を知ること」にもつながります。

<前編>はこちら

<後編>はこちら

スタッフクレジット:

取材・執筆:あかしゆか

漫画:したら領