業界の動向を知る

全人口に占める高齢者の割合が高くなっている日本の超高齢化社会の中で

欠かせないサービスが介護の仕事。高齢者人口の増加を背景に介護業界は拡大しています。

ここで介護業界の動向を確認していきましょう。

超高齢社会の急速な進展を背景とした「介護保険制度」

年齢65歳以上を「高齢者」と定義し、全人口に占める高齢者の割合を「高齢化率」と言います。内閣府の「令和3年版 高齢社会白書」によると、日本の高齢化率は2020年10月の段階で28.8%であり、世界で最も高い水準に達しています。死亡率の改善、出生率の低迷もあって、今後この傾向がさらに進んでいくとされています。

核家族化の進行も相まって、これまで日本社会が伝統的に行ってきた血縁に頼っての介護では、すでに超高齢社会を支えきれなくなっています。さらに介護する家族も高齢化しているという“老老介護”など、さまざまな問題が生まれているのが現状です。また、従来の公費(税金)による老人福祉施策では、予算の制約もあって充実した介護サービスの創出は難しいでしょう。

こうした状況の下、2000年に「介護保険法」が施行され、「介護保険制度」がスタート。日本では医療保険、年金保険、労災保険、雇用保険に続く5番目の保険制度です。国および地方自治体による公費(税金)と被保険者の保険料、介護サービス利用者の自己負担で、財源が賄われる仕組みです。また、利用者が必要に応じてサービス内容を選択できるのが特徴で、「利用者が自宅において自立した生活を営むこと」に重点が置かれています。

介護予防サービス・介護サービスの受給者の年次推移を見ると、2016年度(平成28年度)まで増加を続けてきたものの、2017年度(平成29年度)には減少に転じました。これは、2015年度の介護保険法改正で「介護予防給付サービス」の対象から要支援者を外し、市町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行したことが影響していると考えられます。ただし、その後は再び増加傾向にあります

出典:厚生労働省「令和2年度 介護給付費等実態統計の概況」

地域包括ケアシステムの実現に向けて

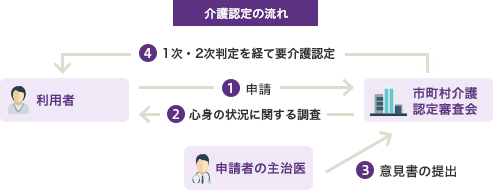

介護保険制度では、介護サービスを受ける側が必要なサービスを自分で選べるという点が特徴です。しかしながらサービスが必要であるか否かを公正に判断する必要があるため、市町村による「要介護認定」が行われます。その認定の区分は、制度発足時点では「要支援」「要介護1~5」の6段階でしたが、2005年の法改正で「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階となりました。

そして、軽度の「要支援1~2」の認定者については、訪問介護や訪問看護、福祉用具レンタルなどの介護サービスが原則として打ち切られました。その代わりに、地域包括支援センターを通じて、日常生活の維持や改善に向けた「介護予防サービス」が提供されるようになりました。これに伴い、介護予防訪問看護や介護予防通所介護(デイサービス)といったサービスも登場しました。

その後、2011年の改正では、「高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される『地域包括ケアシステム』の実現」が掲げられました。

具体的なサービスとして、「24時間対応の定期巡回・随時対応サービス」や小規模多機能型居宅介護と訪問介護など複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせた「複合型サービス」が新設されました。

その他、「介護職員等(一定の教育を受けた介護職員または介護福祉士)によるたんの吸引、経管栄養など医療ケアの実施」が認められ、幅広いニーズに対応できるようになりました。

そして2017年の改正では、サービス利用料の自己負担割合が利用者の所得に応じて最大3割まで拡大されました(ただし、自己負担額の上限あり)。自己負担割合が増えるのは現役並み所得者に限られますが、家計への負担は無視できないものとなっています。

また、従来の療養病床に代わる「介護医療院」が創設されたことも注目されます。長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象として、介護医療院は、医療機能(日常的な医学管理、看取りやターミナルケアなど)と、生活施設としての機能とを兼ね備えた施設であり、1つの施設内で医療と介護を一体的に提供できる点に特徴があります。ただし、療養病床から介護医療院へ一気に切り替わるわけではなく、2024年3月末までの経過期間が設けられています。

その他、要介護・要支援認定の有効期間を24か月から36か月へ延長、これまで事業者ごとにまちまちだった福祉用具のレンタル価格を平準化するため全国的な平均価格を公表し、さらに上限価格を設定するなどの調整が加えられました。

2021年の改正では、地域の複雑化・複合化したニーズに対応できる支援体制の強化とともに、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の強化を図るため、さまざまな環境整備が行われました。例えば、介護人材が不足している状況を受けて、都道府県や市区町村が策定する介護保険事業計画に、介護人材の確保、資質の向上、業務効率化に関する事項を定めることが義務化されました。また、介護事業者の運営基盤を強化するため、「社会福祉連携推進法人」制度が創設されました。さらには、介護サービスの質を高めるため、各種データ基盤の整備が打ち出されたことも注目に値します。

このように改正のたびに制度をブラッシュアップしながら、2011年に掲げられた地域包括ケアシステムの完成に向かっています。介護職の働き方や業務内容にも大きく影響するため、介護保険制度改正の状況には常に注意を払っておきたいものです。

介護保険制度による介護サービスの特徴

介護保険制度では、介護サービスにおいて民間企業やNPO法人の参入が認められました。事業者にとっては新たに大きな市場が開けたことになり、介護サービスを手がける法人がぞくぞくと名乗りを上げました。異業種からの参入もあり、また介護サービスの経験者が独立・起業するケースも多く見られます。もちろん、福祉にかかわる事業だけに無条件に参入できるわけではなく、介護サービス提供事業者になるためには、一定の要件を満たして、各都道府県知事の指定を受けなければなりません。

利用者側も、介護保険制度がスタートしたばかりの時点では、民間企業のサービスに対する警戒心も手伝って利用を控える傾向がありました。ですが、やがてそれも払拭され、介護サービスのほとんどの領域で、民間企業のシェアが過半を占めるに至っています。もはや、民間企業の活力なくしては日本の高齢者福祉は成立しないといっても過言ではないのです。

潜在的な市場は広がる一方

2~3年に1回、介護保険制度の改正が行われるなど制度のさまざまな試行錯誤が続く状態ではありますが、介護サービスは経営面のリスクが少ないビジネスだということも事実です。介護サービス事業における収入源は利用料金ですが、利用者の自己負担割合を除いた利用料金の7~9割の額は保険者から支払われるからです。

市場規模という点でも、超高齢化社会の進展に伴い、確実な拡大が期待されます。具体的に言えば、いわゆる団塊の世代(1947~49年生まれ)がすべて65歳以上になった今、前述のようにすでに高齢者は3,619万人で高齢化率は28.8%に達しています。高齢者は今後も増加し、2042年には3,935万人でピークを迎え、その後は減少に転じるものの、引き続き高齢化率は上昇すると推計されています。