障がいのある学生のための就活スケジュール

2. 障がいのある学生の就活のポイント

「自分にとって相性が良い職場とマッチングする」という観点では、障がいがあってもなくても、就職活動のプロセスは基本的に変わりません。

一方で、障がいがあるからこそ知っておくべきこと、注意したいこともあります。

自らの可能性を最大限に広げ、より良い未来をつかみ取るための就活のポイントを解説します。

早めの動き出しこそ

満足度の高い就活のカギ

就活本番の幕が上がる3月1日に向けた下準備が必要なことは「最初に押さえておきたい基本の就活スケジュール」でもお伝えしましたが、障がいのある学生はより余裕を持って動き出すことをおすすめします。というのも、次のように確認・検討すべき事項が多くなりやすいからです。

事前に確認・検討したいこと

- 就活で障害者手帳を使うか、使わないか?

- 障がい者雇用の実績がある企業を希望するか、そこにこだわらないか?

- 障がいの種類や程度を踏まえ、どのような雇用形態を目指すか?

- 説明会や選考の際、どのような配慮を企業側に求めるか?

障がいのある学生の中には「働けるならどこでも」と考える人もいますが、なりゆき任せの就活では満足度が低くなりがち。せっかく就職しても、「こんなはずじゃなかった……」という思いが募れば、早期離職につながってしまう恐れもあります。就活は理想通りに進むとは限りませんが、だからこそ早めに動き出し、自分らしい働き方を模索していくことが大切です。

近年、障がい者の雇用数は増加傾向にあり、想像以上に多様な企業が前向きな姿勢を見せています。希望する業種や職種でどのような選択肢があるか、まずは前年度の採用実績からリサーチを始めてみましょう。業種や企業を比較検討した上で、明確な志望動機を固めている学生のほうがより魅力的に映るという意味でも、情報収集を念入りに行うことは重要だといえます。

また、一口に「障がいに配慮」「ノーマライゼーションの取り組みを推進」といった企業をよく目にしますが、実際の具体的な取り組みの内容はさまざまです。そこで大切なのが、志望業界・企業で活躍する先輩、特に同じ障がいがありながら働く先輩の話を聞くこと。OB・OG訪問のチャンスがあれば、積極的にお願いしてみましょう。なかなか該当する先輩が見つからないときは、体験記を読むことも有効です。

自分にできること/できないことを明確に

就活が始まると、インターンシップ&キャリア、面接、履歴書・エントリーシート作成など、「障がいについて自分の言葉で伝える」機会が大きく増えていきます。そこで、就活準備の初期段階で行っておきたいのが、自分にできること/できないことを明確にする作業です。これは自己分析の一環ととらえることもできるでしょう。

「自分の障がいのことは自分が一番よく分かっている」と思いがちですが、すでに日常化していることを言語化するのは意外と難しいかもしれません。生活上の工夫についても、無意識レベルで行っていることが多いのではないでしょうか。あらためて日常生活を振り返り、ときには第三者の意見も聞きながら、「障がいトリセツ」として情報をまとめておきましょう。

「トリセツ」を作成しよう

障がいに関するトリセツ

記入のコツ

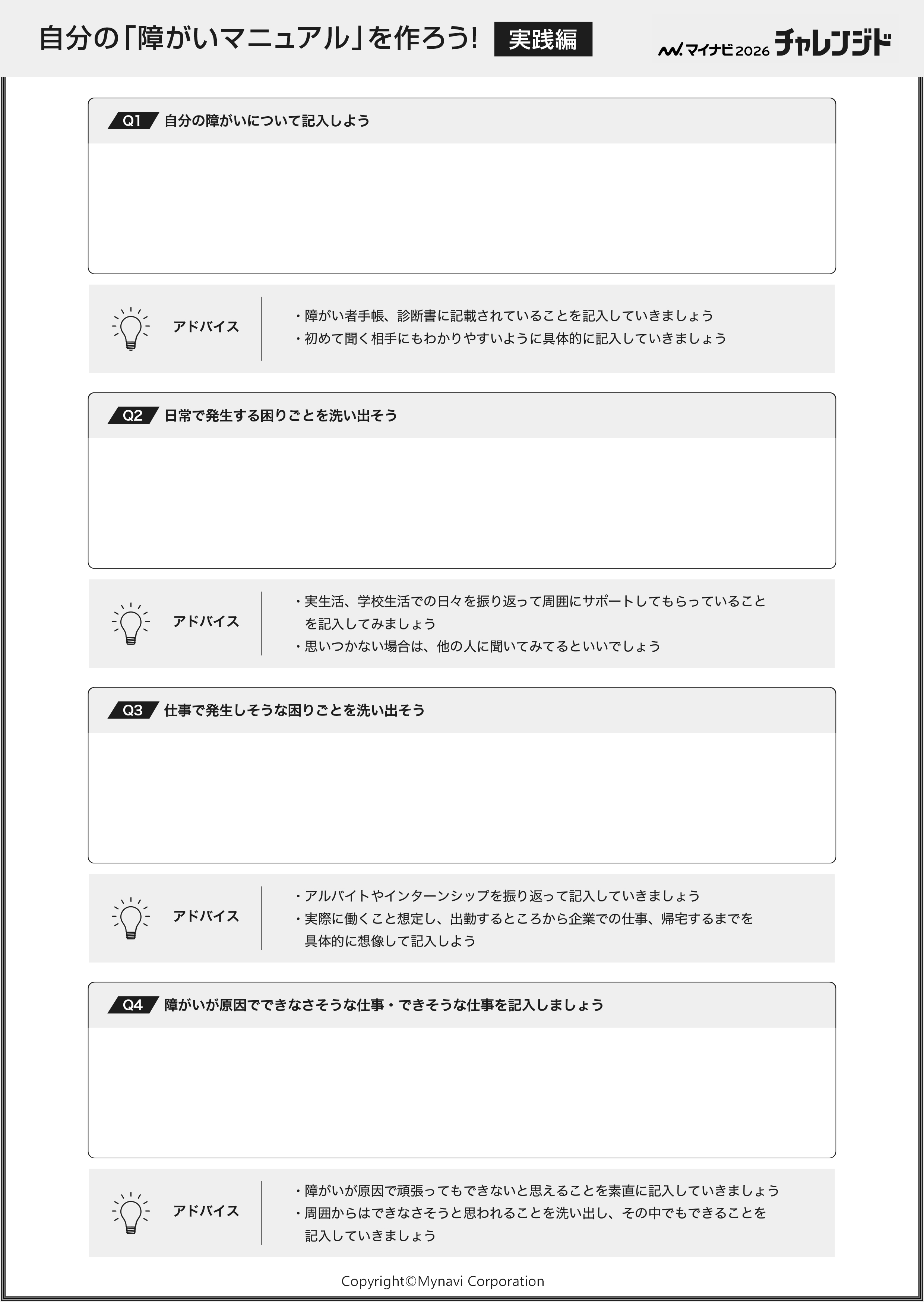

Q1「自分の障がいについて記入しよう」

⇒障害者手帳や診断書の内容、障がいを負った経緯(理由)をまとめるだけでなく、どのような障がいかをかみ砕いて説明しましょう。

Q2「障がいが分かった時期や経緯を記入しよう」

⇒障がいが分かった時期・状況・理由を簡潔にまとめてみましょう。分からない場合は、家族や主治医に聞いてみるといいでしょう。

Q3「障がいに対する工夫や、工夫を通して得られた気づきを記入しよう」

⇒工夫を通して得られた気付きを、仕事に繋がりそうな視点でポジティブに考えてみましょう。

「働くうえでどのような影響があるかを記入しよう」

⇒日常生活での困りごとが、仕事でどの程度影響するか想像してみましょう。アルバイトやインターンシップ&キャリアの経験がある人は、そこでの出来事を参考にすると具体性のある説明ができるのでおすすめです。

Q5「障がいに関して配慮が必要なことを記入しよう」

⇒配慮=力を発揮するための環境整備と捉えて、率直に伝えましょう。応募先の仕事を具体的にイメージしてみることが重要です。

トリセツの作成を通して、できること/できないことを明確にしておけば、就活の選考が始まってからも活用できるほか、実際に就業してからも自己紹介の際などに役立ちます。比較的時間が取りやすい今のうちに、じっくりと取り組んでみましょう。

障がいについて上手に伝える準備をしよう

企業の採用担当者が障がいについて詳しいとは限らず、たとえ障害者手帳のコピーを提出しても、そこから読み取れる情報は限られています。あなたが何に苦労しており、どのような助けがあれば活躍できるのか、自ら説明しようとする姿勢や努力は欠かせません。社会人として働く以上、「言わなくても分かってくれるだろう」「察して配慮してもらえるだろう」という発想では通用しないかもしれません。

意欲を見せようと「何でもやります!」とだけアピールすることは、かえって逆効果になりかねないことも覚えておきましょう。やる気や熱意は大切ですが、明らかに無理なことまで可能だと伝えてしまったり、具体的な話につながらなかったりすると、相手に「自己理解が不十分なのでは?」という不安を抱かせてしまう可能性があります。次の4つのポイントを参考にしながら、履歴書やエントリーシートの文章を練ったり、面接練習に励んでみましょう。

「伝え方」をレベルアップする4つのポイント

ポイント1:まずは結論、次に根拠

口頭でも文章でも、思い付いた順に話す・書くのではなく、最初に結論から始めるのが鉄則。その後に、結論を支えるための根拠(理由)を続けることで、短時間でも過不足なく情報を伝えられます

ポイント2:エピソードを添える

単に「私は○○な人間です」「△△が得意です」とだけ伝えるのではなく、具体的なエピソードを添えれば説得力が増します。5W1Hをはっきりさせ、固有名詞や数値もできるだけ入れ込みましょう

ポイント3:前向きな話につなげる

障がいについて説明しようとすると、ついついできないことに着目しがち。自分をアピールする場であることを忘れず、「○○が難しいからこそ、こうした工夫で解決しました」などポジティブな伝え方を意識しましょう

ポイント4:話を過度に盛りすぎない

「盛りすぎ」は見抜かれやすいもの。エピソードの大小にこだわるのではなく、「何を感じてどう行動したか」「その経験で何を学んだか」を伝えることで、自分の人間性や魅力をアピールしましょう

まとめ

- 障がい関連の事項を早めに確認・検討し、先輩の体験を聞こう!

- 自己分析の一環として、「障がいトリセツ」を作ってみよう!

- 自身の障がいについて的確に話せるような選考対策を進めよう!

![わたしの「トリセツ」をつくろう![入門編]コンテンツのバナー](/conts/2027/tok/challenged/images/pic_doorGrid04.jpg)

![わたしの「トリセツ」をつくろう![実践編]コンテンツのバナー](/conts/2027/tok/challenged/images/pic_doorGrid05.jpg)