って、いったい何者、何してる人?

って、いったい何者、何してる人?

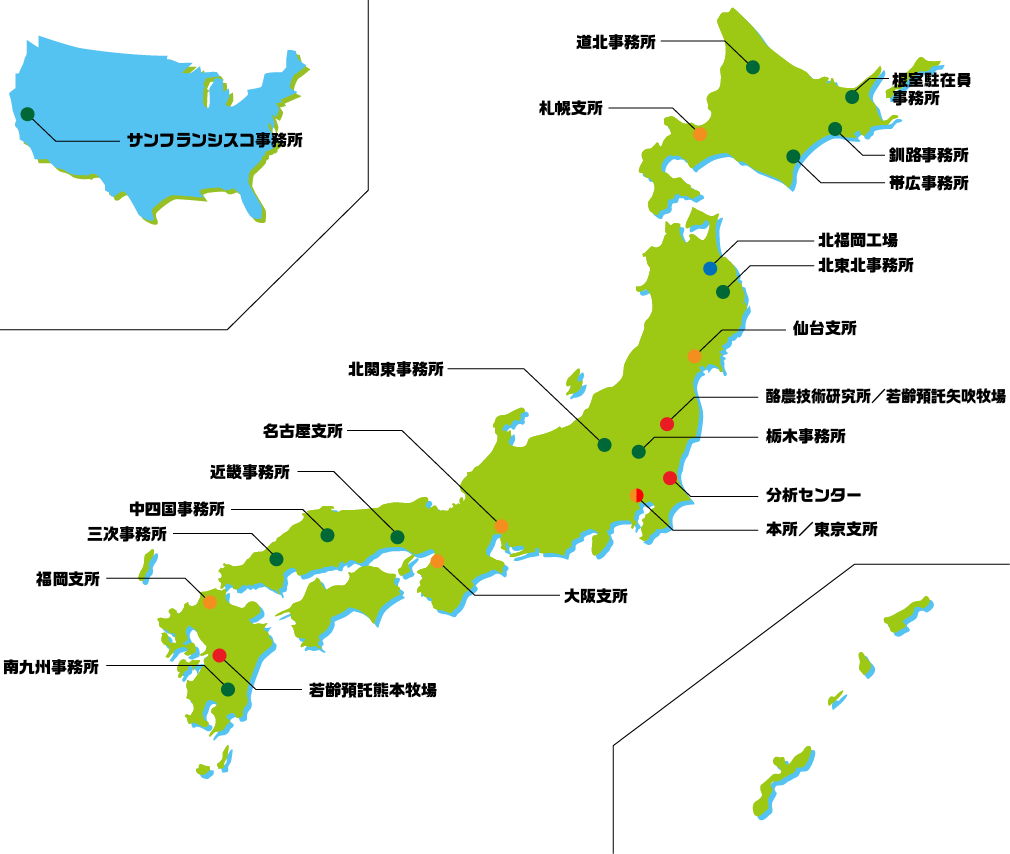

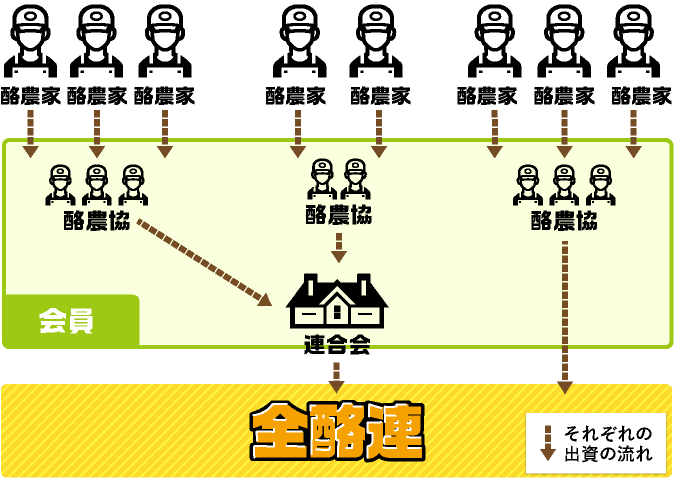

全酪連は1950(昭和25)年の創立以来、組合の組織運営指導、生乳の流通、乳製品や食肉の製造販売、また酪農家の皆さまへの情報や生産資材の提供など、日本の酪農発展のため多様な事業を行っています。酪農家と消費者を安心でつなぐ全てのプロセスに携わるスペシャリストです。

私たち全酪連は、将来的なビジョンに向かって、日本の酪農のことならなんでも幅広く事業を行っています。

もうもう、先輩、やる気出ますよ~。僕たちがいい仕事をして、将来の酪農をもっとよくしたいですね。

酪農家の皆さまが希望を持って元気で安心して経営ができ、酪農に従事して良かったと思えるよう、豊かで魅力ある酪農の創出を目指し、組織活動に取り組んでいます。

日本の酪農業の安定と発展、理解醸成に努めています。

土づくり、草づくり、牛づくりを原点に、ソフト面・ハード面で酪農家をサポートしています。

優れた乳用牛の斡旋や育成、肉用牛や肉牛の取り扱いを行っています。

生乳の合理的な供給、乳製品の製造・販売など酪農家の経営安定に貢献しています。

後継者の育成、就農者の確保

全酪連は日本の酪農業の安定した成長を支えてきました。特に、担い手である酪農家の高齢化や減少傾向に歯止めがかからない状況が続く現在、後継者の育成と新たな就農者の確保には、最優先の課題として取り組んでいます。

酪農青年女性会議

酪農青年女性会議は、酪農青年・酪農女性が中心となって活動し、酪農業の活性化などに取り組む組織です。全酪連は、全国酪農青年女性会議が推進する後継者および新規就農希望者との交流、研修等の活動を支援しています。

生産性の向上

生乳の生産性向上は、酪農経営(収益)に直結する重要課題です。なかでも哺育期間中の子牛は死亡などの事故率が高いため、これらを減らし、子牛が本来持っている発育能力をフルに発揮させることで、より効率的な経営が可能になります。

哺育・育成飼養管理技術

全酪連では、子牛の死亡などの事故率の低減や、将来の生乳生産能力の向上につながる新たな技術や製品の開発に取り組んできました。哺育・育成管理に貢献する製品供給にとどまらず、飼養管理に関する技術や知識の普及にも努めています。

搾乳用後継牛の確保

平成24年以降、経産牛(生乳を生産している牛)の頭数は減少を続けています。F1(交雑種:乳用種に肉専用種を交配)子牛を販売することによる現金収入も不可欠ですが、生乳を生産できる牛になるまで約2年間の育成期間が必要であることから、計画的に乳用種を交配し、将来の乳牛頭数を確保することが酪農経営においては重要になります。

預託事業

生まれた子牛を預かり、妊娠・出産できる年齢になるまで酪農家に代わって育成することを預託事業といいます。この預託事業を活用することで、酪農家は育成管理にかかる労力負担を軽減するとともに、自家産の後継牛を確保することが可能になります。

生乳の需給変動

乳製品の需要増加と生乳生産量の減少により、生乳の需給が供給不足の傾向にあります。それに加え、自然災害の頻発や感染症拡大等の不測の事態により生乳の需要と供給のバランスが大きく変化するため、生乳が廃棄されることがないよう調整する機能が必要です。

生乳の需給調整機能

指定生乳生産者団体と連携して国内の需要に応えるとともに、北福岡工場の機能を活用し、需給調整の役割を担っています。

私たちは日本の酪農と自然環境を、牛と一緒に支えています、なんてね(笑)