Vol.02

東京立正短期大学

現代コミュニケーション学科

中井 妃奈乃さん

「高校の部活でマネージャーを経験したことをきっかけに、人の心理を学ぼう」と決意し、東京立正短期大学に進学した中井さん。彼女は、心理学を中心に幅広い科目を履修してビジネススキルを習得したほか、資格取得にもチャレンジしてきました。そんなしっかり者の彼女ですが、就職活動ではなかなか志望職種が定まらずにいました。それでも、先生のアドバイスをもとに根気強く就職活動を続けていった結果、将来の目標が明確になり、見事、第一志望の企業から内定を勝ち取りました。

身近な人々の心を理解し、ビジネススキルを広く学べる東京立正短期大学へ

高校時代、バスケットボール部のマネージャーとして部員のサポートをしていたころ、「どうしたら、部員の気持ちに寄り添うことができるだろう」と思ったことから、心理学に興味をもつようになりました。臨床心理士のような心理のプロを目指すというよりも、身近な人々の心を理解し、受け止められる人間になりたかったので、コミュニケーションを軸に人の心理についても学べる東京立正短期大学の現代コミュニケーション学科に進学しました。

進学後は、心理学関連からビジネススキルを習得する授業まで、幅広く履修しました。例えば心理学の授業は、他者の心だけでなく、自分自身の心を理解するうえでも役立ちました。私自身、もともと人見知りのところがあって、人と関わることに苦手意識のようなものを抱いていたのですが、東京立正短期大学で人の心理を学んだおかげで、前向きに人と関われるようになりました。

ビジネス関連では、資格取得を目標とした授業を積極的に履修しました。特に1年次に履修した「秘書学概論」が好きで、秘書検定合格に向けた勉強はもちろん、社会に出る上で必要なマナー全般を学ぶことができました。さらに、「情報処理演習」の授業で、MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)合格に向けて、WordやExcelの操作法についても学ぶことができました。

当時はまだ明確な目標がなく、やりたいことが見つかっていなかったのですが、東京立正短期大学で学ぶ授業がとにかく楽しくて、とても充実した生活を送っていたと思います。「今、学んでいることが社会人になった時に役立つといいな」――そんな気持ちで、日々の勉強に打ち込んでいました。

「キャリアデザイン」で、SPI対策やエントリーシートの書き方を学ぶ

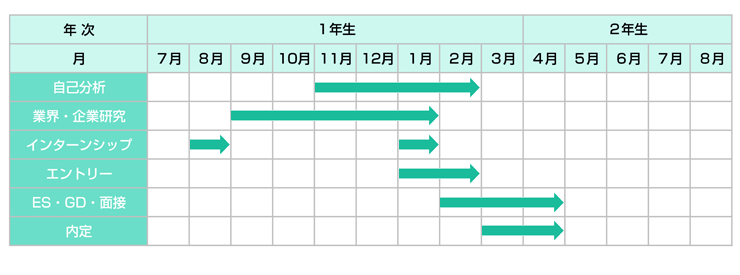

東京立正短期大学では、1年次の4月に就職に向けたオリエンテーションがあり、1年の前期から2年の前期まで「キャリアデザイン」の科目を履修します。私のように明確な目標が決まっていない場合でも、キャリアデザインの授業を受けることで、就職活動に必要な知識が身につき、適切なタイミングで準備を行うことができます。

例えば1年次の夏、私はハウスメーカーの1DAY仕事体験に参加したのですが、これはキャリアデザインの先生から「夏休みにインターンシップに3社参加してみよう」という指導によるものでした。ここではグループワークがメインだったのですが、参加した大学生が全員優秀に見えて、短大生の私は少し気後れしてしまったものの、逆に「私もみんなに負けないよう頑張ろう」とモチベーションがアップしたのをよく覚えています。ただ、グループワークに臨んでも仕事への明確なイメージを抱けず、「自分には何ができるのだろう」と悩んでばかりいました。

夏休みが明けてから、キャリアデザインの授業でSPIについて説明を受けました。SPIのテキストに載っている問題を解き、模擬試験を受験。さらに、12月にはエントリーシートの書き方を学びました。実際にエントリーシートを書いて先生に提出したところ、「よくできている」と褒めていただけて、とても嬉しかったですね。こうして、着々と就職活動の準備を進めていったものの、相変わらず志望業界や企業を絞ることができずにいました。

就職活動がすすんでも、なかなか決まらなかった志望職種

年が明けた1月、いよいよ本格的に就職活動に臨むことに。この頃の私は、ぼんやりとですが、「授業で学んだ心理学やビジネスの知識を生かせる」という視点から、事務職に興味を抱くようになっていました。文具メーカーの事務職向けインターンシップにも参加し、事務職への興味・関心がさらに高まっていきました。そこで、「30社以上エントリーする」を目標に掲げ、企業を絞り込んでいきました。

最初は「30社もエントリーするなんて、無理」と思っていたのですが、この時期になると、マイナビの掲載企業がだいぶ増えてきて、気になる企業がたくさん見つかるようになりました。私は地元・神奈川で働きたかったので、「事務職 神奈川」を軸に探して、30社の企業にエントリーしました。

大変だったのはここからです。短期集中で30社分のエントリーシートを書くのですから、効率よく進めなければなりません。そこであらかじめ計画を立てて活動するよう心がけました。先生にエントリーシートを添削してもらう時も3~4社に絞って、志望動機の箇所を中心に見てもらうようにしました。 その後、週に1~2社のペースで会社説明会に参加。一部の企業は2月頃から選考に進み、面接の予定がちらほらと出てきました。実は、この面接が将来の方向性をはっきりと定めてくれました。面接官の質問に受け答えしているうちに、「私がやりたいのは事務の仕事なんだ」という思いが湧き出てきて、胸を張って自己アピールできるようになったからです。

先生のサポートのおかげで、自信をもってプレゼンに臨めた!

このように、私の就職活動は志望職種が最後まで定まらず、企業選びも遠回りしてしまったように思います。夏と冬、計3社の1DAYインターンシップに参加しましたが、そのたびに「何か違う」と感じ、「自分に合う企業は本当に見つかるのだろうか」と悩んだこともありました。けれど、就職活動を終えた今は、「この仕事に就きたい」と思える職種と出会えるまでとことん悩んで良かったと実感しています。

選考が本格化してから志望職種が定まったせいか、すぐに「内定をもらえなかったらどうしよう」という不安で胸がいっぱいになりました。そんな私を支えてくれたのが、兄と短大の先生方です。2歳年上で大学に通っていた兄も就職活動中で、常に情報共有をしていたおかげで、不安が徐々に消えていきました。

短大の先生方には、本当に何から何までお世話になりました。特に感謝しているのが、面接やプレゼンテーションの練習をしてくださったことです。第一志望企業の選考はオンライン面接とプレゼンテーションでした。そこで、先生がオンラインで模擬面接を行い、受け答えはもちろん、話すスピードや目線などについてもアドバイスをしてくださいました。私は先生のアドバイスを参考にして、背景を白で統一し、自分の目線に合わせてモニターの高さを調整。面接本番ではレンズをまっすぐに見て、笑顔で受け答えをするよう心がけました。

プレゼンテーションのテーマは「得意科目」で、与えられた時間は5分間、プレゼン時に使用する資料はスライド2枚のみ許されていました。こちらも、まとめたスライドを添削してもらったほか、先生の前で何度もプレゼンを行って内容をブラッシュアップしていきました。第一志望の企業から内定をいただけたのは、最後まで親身になってアドバイスをくれた短大の先生方のおかげです。

就職活動で悩んだら、一人で抱え込まず先生に相談しよう!

初めて内定をいただいた企業は環境保全会社です。志望度がそれほど高くなかったため、引き続き就職活動を続け、本命企業二社の選考に進みました。一つは印刷会社で、もう一社は半導体メーカー。その後、半導体メーカーから内定をいただき、就職活動を終えました。

本命企業二社のうち、印刷会社は私の好きなスポーツチームの印刷物を扱っていて、「好きなことに関連した仕事に携われたら」という希望がありました。一方、半導体メーカーは説明会で一目ぼれした企業です。会社の雰囲気が良くて、社員の方々の対応から「社風の良さ」を感じ取ったからです。教育・研修を始め、福利厚生も充実していて、人を大切にする風土がある点にも惹かれました。最終的には、「人の好さ」と「人を大切にする風土」が、入社の決め手になりました。

これから就職活動に臨む皆さんも、やりたい仕事が見つからなかったり、企業を絞り込めずに、悩むことがあるかもしれません。そんな時は自分一人で悩まず、短大の先生や家族など、周囲に相談することをおすすめします。私も先生に何度も相談しましたが、そのたびに、自分一人では気づけなかったことまで教えてもらい、すごく参考になりました。そして、選考当日に自信をもって臨めるよう、面接やプレゼンテーションの練習は入念に行ってください。私の場合、面接当日に緊張してしまったのですが、練習を重ねておいたおかげで、質問を受けても自然と答えが出てきました。

忙しい短大生の場合、スケジュール管理を行うことも大切です。私は就職活動専用のカレンダーを作りました。計画立てて就職活動に臨み、入念に準備を行うことが、内定を得るための一番のポイントになると思います。