Vol.02

中央工学校

建築室内設計科

足立 佳鈴さん

学校を選んだ理由と、

「建築」に対する

想いを教えてください

祖父が設計事務所を経営しており、幼い頃から設計図面が身近にある環境でした。しかし私がなりたかった職業は学校の先生。その夢は中学・高校と進むうちに薄れていき、やはり「建築・設計の仕事がしたい」という気持ちが高まっていきました。将来の仕事に対して私が望んでいるのは「自分の考えを形にできること」。その点では様々な縛りのある教育現場よりも、自分の描いた図面を目に見える形にしていく設計・建築の方が、自分には向いているだろうと考えたからです。

自分の進む道が明確に見えていたので、大学ではなく建築を学べる専門学校へ。なかでも中央工学校は建築分野に特化した専門学校で、設備面がとても充実しています。高校時代は正直、授業を退屈に感じたことがありましたが、中央工学校では一度もつまらないと感じたことはありません。パース作成の授業ではいきなりデジタルから入るのではなく、紙のパース作成を経験した上でCADへと移行しました。建築・設計の基本を丁寧に学んでから実践的な知識を得ていけるカリキュラムで、本当にどの授業も楽しくて興味が尽きませんでした。

就職活動を振り返って、

何か苦労した点はありますか?

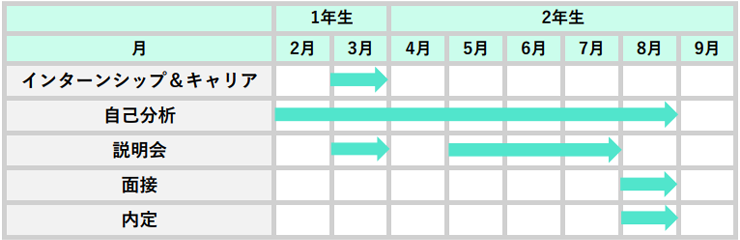

まず、自分の就きたい職種・企業選びについてかなり迷いました。私は室内設計を専攻していましたが、建築・建設業界で働くなら、現場の施工管理というダイナミックな仕事への憧れはどうしても生まれます。1年次の2月には自己分析をスタートし、姉が大学時代に使っていた自己分析の本を譲ってもらい、何度も「自分は何をしたいのか」「働く上で自分は何にこだわっているのか」と、答えを出すのに時間がかかりました。

迷いつつも、設計への興味は増す一方で、学校の課題で賞を2回とりました。1つはカフェと花屋を融合させた店舗の設計、もう1つは男女の双子がいる家族の住まいの設計です。後者は私自身の話でもあり、限られた室内空間の中で成長に合わせてどのように個室を割り当てていくとよいのかを、模型にして提案しました。

1年次の3月にはリフォーム会社のインターンシップにも参加。実際に改装工事中のタワーマンションの室内に入って見学し、階下の部屋に工事の音を極力響かせない配慮などを知りました。インターンシップは学校の授業では経験できない内容を知る機会になるので、エントリーしない場合でも自分の勉強にできます。

就職活動でもっとも

辛かったことは?

先述したように、周りの学生よりも職種選びや企業研究で悩む時間が多く、自己分析のスタートも遅かったです。そのため周りの友人たちが一足早く内定を取る中で、自分が出遅れてしまった焦りがあり、正直辛かったです。時間のやり繰りも苦労した点です。室内設計を専攻していると、提出しなければならない課題がかなり多くなります。大袈裟ではなく、本当に次から次へと課題が出され、同時に履歴書も面接練習も進めることになります。履歴書や面接練習は想像以上に時間がかかるものなので、はやめに対策を始めたほうが良いと考えてください。これに加えて自己分析、そしてアルバイトもしていました。

大変でしたが、乗り越えることはできます。面接練習や履歴書の添削は先生たちがサポートしてくれ、企業選びに対する的確なアドバイスもくれました。また私の場合は、大学に通っていた姉たちが自己分析や就活のスケジュールについて助言をくれました。そして先に内定を取った友人たちも励ましてくれました。結局、友人たちの中で私が最後に内定を取ったのですが、その報告をするとみんなで集まって一緒にお祝いしてくれたのが嬉しかったです。

入社の決め手になった

ポイントを教えてください

自己分析と企業研究に時間をかけたことで、自分が何にこだわっているのかが明確に見えてきました。具体的には「社風」と「働きやすい環境」です。設計・建築の道に進んだ原点をたどると「自分の考えを形にできる仕事をしたい」という思いからなので、窮屈な企業ではその夢は実現しにくいと考えました。若手社員がのびのびと働ける雰囲気の会社を選ぶことで、結果的には設計の仕事もしやすくなると考えました。

「働きやすい職場の環境」×「設計の仕事」の基準で4社の説明会に参加。3社は店舗デザインの設計で、1社がオフィスデザインの設計です。結局、エントリーシートを提出したのは内定先のオフィスデザインの企業1社のみです。一般的に選考や面接は人事が担当しますが、内定先は一緒に働くことになるデザイン部の社員の方が面接を担当してくださりました。面接というよりも、フリートークで話し合う形式で、仕事の後に社員同士で飲みに行っているときの写真を見せてもらったり、私のどんな質問にもNGなしで対応してくれました。

余談になりますが内定先は会社の規模も大きいです。私が設計の道に進むことを決めたとき、祖母が祖父の経営する設計事務所をあらためて見せてくれたことがあります。直接的な言葉にはしませんでしたが、安定的な大きな組織の中で設計の仕事をする道を、暗に勧めてくれていたのかなと今になって思いますね。

自分の内定ポイントは

どこだったと思いますか?

学校の課題での受賞経験など設計について高い評価をもらった点や、資格取得にも力を入れ建築施工管理技士の資格を取得した点など、まじめに授業に取り組んできたことを評価してもらえた気がします。自分の努力を伝えるには話す力も必要ですが、私の場合は自己分析などでスタートが出遅れた分、面接練習は時間をかけることができませんでした。しかし小学校・中学校・高校で学級委員や実行委員を任されることが多く、人前で話す力は自然と身に付けることができていました。自分の経験から考察すると、論理的な話し方もよいのでしょうが、明るくハキハキと話す方が、やはり大勢の人が耳を傾けてくれる気がします。その点は実際の面接でも意識して話しました。また就活の初めの頃から、面接対策として友人たちとの会話や授業中で見つけたフレーズをメモし、自分なりに再考して自分の言葉にしていく、というような地道な作業も続けていました。

あらためて自分の就活を振り返ると、学校の先生や友人、そして家族からのアドバイスで助けられた部分が結構大きかったなと思います。そのような周りの声を素直に聞き入れた姿勢も良い結果につながったと思います。

同じ道を志す後輩の皆さんへ

メッセージをお願いします

私の反省点を踏まえてのアドバイスになりますが、自己分析ははやめに取り掛かることが重要だと思います。建築業界を目指す人は、やはり企業の施工事例や得意とする建造物の分野、あるいは職種などが気になると思います。しかし、自己分析で自分を知ることで「私は就職するうえで、本当はこういう部分にこだわっているんだ」という発見ができます。私の場合は、そのこだわりが働きやすい環境・職場の雰囲気でした。社風の良いところでのびのびと仕事をするところから、社会人としてのスタートを切りたいと考えました。

「建築業界を目指す以上、自分は施工事例や職種で考える」という先入観を、少し見方を変えることで、最終的には自分に合う企業にたどり着くと思います。中央工学校は先生たちも真剣にアドバイスをくれます。気軽に相談して、ぜひ納得のいく就活をしてください。

Copyright © Mynavi Corporation