Vol.03

東京栄養食糧専門学校

管理栄養士科 医療・福祉コース

野本 栞莉さん

学校を選んだ理由と、

「食育」に対する

想いを教えてください

私の通っていた小学校・中学校には栄養教諭の先生がいました。栄養教諭の制度は平成17年度から始まった制度で、徐々に数は増えていますが、すべての学校に配置されているわけではありません。役割としては学校給食を作るだけでなく、一人の教諭として食や栄養に関する授業を行う「食育の先生」です。

私は小学生の頃から本格的に陸上競技をしており、長距離選手として大会にも出場していました。長距離選手は特に食事に気を付ける必要があり、いつも的確なアドバイスをくれたのが栄養教諭の先生でした。「鉄分とタンパク質と糖質をバランスよく摂取し、食物繊維を多く含むものは今は避けましょう」など、その先生のアドバイスを実践すると試合結果も体調もよかったんです。

そんな経験から自分も食育のプロになろうと決意し、「栄養教諭になる。管理栄養士の資格も取る」で進路を選ぶと、ほぼ東京栄養食糧専門学校の一択でした。そもそも栄養教諭を目指せる学校が全国に数えるほどしかなく、都内の専門学校では東京栄養食糧専門学校のみ。それに加えて管理栄養士の国家試験の合格率も高い学校です。実習を数多く行っているのも特徴で、知識だけでなく技術も学べると考え入学しました。印象的な実習はたくさんありましたが、学校給食の現場でよく見る大量調理の実習は、一般的なレストランのアルバイトでは見ることのない大型の鍋を使用し、貴重な経験になりました。

就職活動を振り返って、

何か苦労した点はありますか?

私の場合はエントリーシートを書くのに苦労しました。文章を作るのがあまり得意ではなく、就職進路課の先生に相談しました。有効だったアドバイスが「自分の想いを最初から文章にするのではなく、単語だけでもよいから書き留めておく」という作業。この作業によって自分の考えを整理しやすくなり、言葉に説得力を持たせることができました。

エントリーシートについては、ひょっとしたらAIを利用して作成している学生がいるかもしれませんが、私は一切使いませんでした。やはり自分の言葉で書いた方が熱意は伝わると考えたからです。自分の本心の言葉にこだわったことで、面接についても結果的に成功でした。いわゆるテンプレ通りのありふれた回答をしたくないという気持ちから、あえて面接練習をせずに本番に挑みましたが、私の場合は「食育に携わりたい」というブレない軸があったので、自分を取り繕うことなく、本音で話すことができました。もしもAIでエントリーシートを作成していたら、面接の場でも当たり障りのない平易な言葉を選んでしまい、採用担当者に熱意が伝わっていなかったかもしれません。

就職活動でもっとも

辛かったことは?

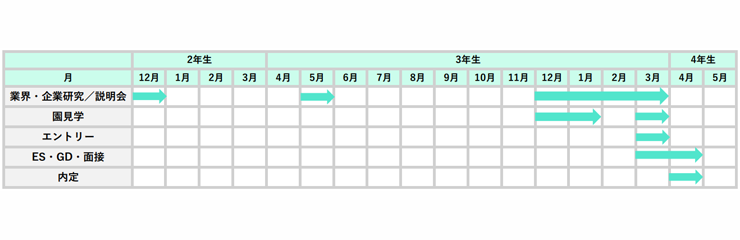

私の友人は大学に通っている人が多く、4年制大学の場合は3年生になった途端にインターンシップの申し込みが始まり、早い段階から直接企業の担当者と接点を持つことができます。そういう話を聞くと、こちらは焦る必要はないにもかかわらず焦ってしまうことがありました。私の場合は3年生の12月の保育園での園見学が法人の担当者と接した最初の場面。実際に自分が担当者と接したことで焦りはすっかり消え、じっくり園見学ができました。

後輩へのアドバイスの一つとして、まずは自分の方向性は早めに出すこと。私の場合は「食育」→「保育園での食育」→「保育園の管理栄養士」という方向性を早い段階で見出すことができ、園見学も客観的な視点で体験できました。方向性は早めに決めて、実際に働く企業や法人を決めるのに時間をかけるのがよいと思います。園見学と並行して企業研究や情報収集も継続的に行う方法を取りましたが、その結果、ずっと気になっていた第一志望の社会福祉法人の採用にエントリーし内定を取ることができました。

入社の決め手となった

ポイントを教えてください

私が栄養教諭と初めて出会ったのは小学生でしたが、人が食べ物を食べることのスタート地点はもっと早いです。「自ら食べること」のスタート地点に近い保育園という場所で、子供たちだけでなくその保護者に対しても、食事や栄養の大切さを伝えたいと考えました。保育園を運営する社会福祉法人にはそれぞれ特徴や個性がありますが、私の内定先の社会福祉法人では園庭やプランター、あるいは近所の農園の一角を借りて、自分たちで野菜を育てています。収穫したニンジンやジャガイモは給食の材料に使われます。また、運営する保育園の中にはヤギを飼育し、その糞を堆肥として使っている園もあるそうです。これはまさに私がやってみたかった食育の理想形でした。

どろんこになって一生懸命に畑仕事をしていても、気候条件や水のやり方によって野菜がうまく育たないことがあります。こういう経験を幼いときにできるのはとても幸運なことで、食への興味や関心が自然と湧いてくると思います。栄養士としての採用ですが、理想的な食育の最前線に立つことを、今からワクワクしながら楽しみにしています。もちろん責任は重いですが、その分やりがいも大きいと考えました。

自分の内定ポイントは

どこだったと思いますか?

私は栄養教諭と管理栄養士の2つの資格取得に向けて勉強してきました。そのため面接では「管理栄養士ではなく、栄養教諭になりたいのでは?」という質問をよく受けました。この点については、人の成長を考えたときに中学生よりも小学生、小学生よりも幼稚園・保育園という早い段階で、「食」の力で成長を支えたいという自分の考えをしっかり伝えました。矛盾のない姿勢や考えを伝えることができた点は大きかったと思います。

「子供の成長を食で支えたい」という気持ちは、栄養教諭の教育実習で地元の中学校に行ったときにも強く実感しました。中学生を相手に食育の授業を行ったのですが、一番難しい年齢とされる中学生たちが、ものすごく素直に私の授業を聞いてくれたのが印象に残っています。全員が授業に参加できるようにグループ分けをし、それぞれのグループが自分たちの考えを発表できる機会を与えました。そういった工夫もあってか、こちらが驚くほど中学生たちは栄養や食事に関心をもってくれて、かつての私のように授業の後で「先生に聞きたいことがあります」と熱心に質問してくる生徒もいました。うれしかったですね。

こういう経験をすると、やはり早い段階で食の大切さを知ってもらいたいという想いが高まります。そこで辿り着いたのが理想的な食育を実践している保育園の管理栄養士の仕事。「自分が何をやりたいのか」「自分は何に関心があるのか」この点をとことん深掘りした方が、企業側の評価は高くなると思います。

同じ道を志す後輩の皆さんへ

メッセージをお願いします

保育園・幼稚園の管理栄養士に限らず、給食会社や高齢者施設での管理栄養士あるいは栄養士を検討している人は、必ず見学に行ってください。私の場合はある園見学に行ってみたら、当初聞いていた厨房の位置やレイアウトと、実際の厨房の形が大きく異なっていたことがありました。些細なことと思われるかもしれませんが、園児やその保護者に食事や栄養の大切さを知ってもらいやすい厨房の形があります。そこは私は妥協することができませんでした。

就活は時間も取るので、さっさと内定を取って終了したい人もいるでしょう。それも一つの考えですが、管理栄養士・栄養士・栄養教諭を目指す人は、みなそれぞれに目指した理由があるはずです。その理由を時間をかけて何度も振り返ると、理想的な厨房の形も見えてくるはずです。その厨房の形は自分の軸そのものであり、その軸に沿って就活に納得いくまで挑戦してほしいです。

私はまず理想的な食育を実践している保育園の管理栄養士として、小さな子供たちを「食」で支えるところからスタートします。そしていつかは小学生・中学生に栄養教諭の立場から食育の大切さを伝えていきたいです。

Copyright © Mynavi Corporation