世界中の人々が待ち望む新薬を生み出し、市場に送り出す研究職・開発職。極めて難易度の高い仕事であることは間違いありませんが、それと同時に、ほかでは得られないようなやりがいを感じられる職種であるともいえそうです。仕事の詳細をみていきましょう。

Index

製薬会社(研究職・開発職)の最新動向

今後の展望

研究職・開発職の仕事

就職活動&キャリアパス

製薬会社(研究職・開発職)の最新動向

新薬が市場に出るまでには長い道のり

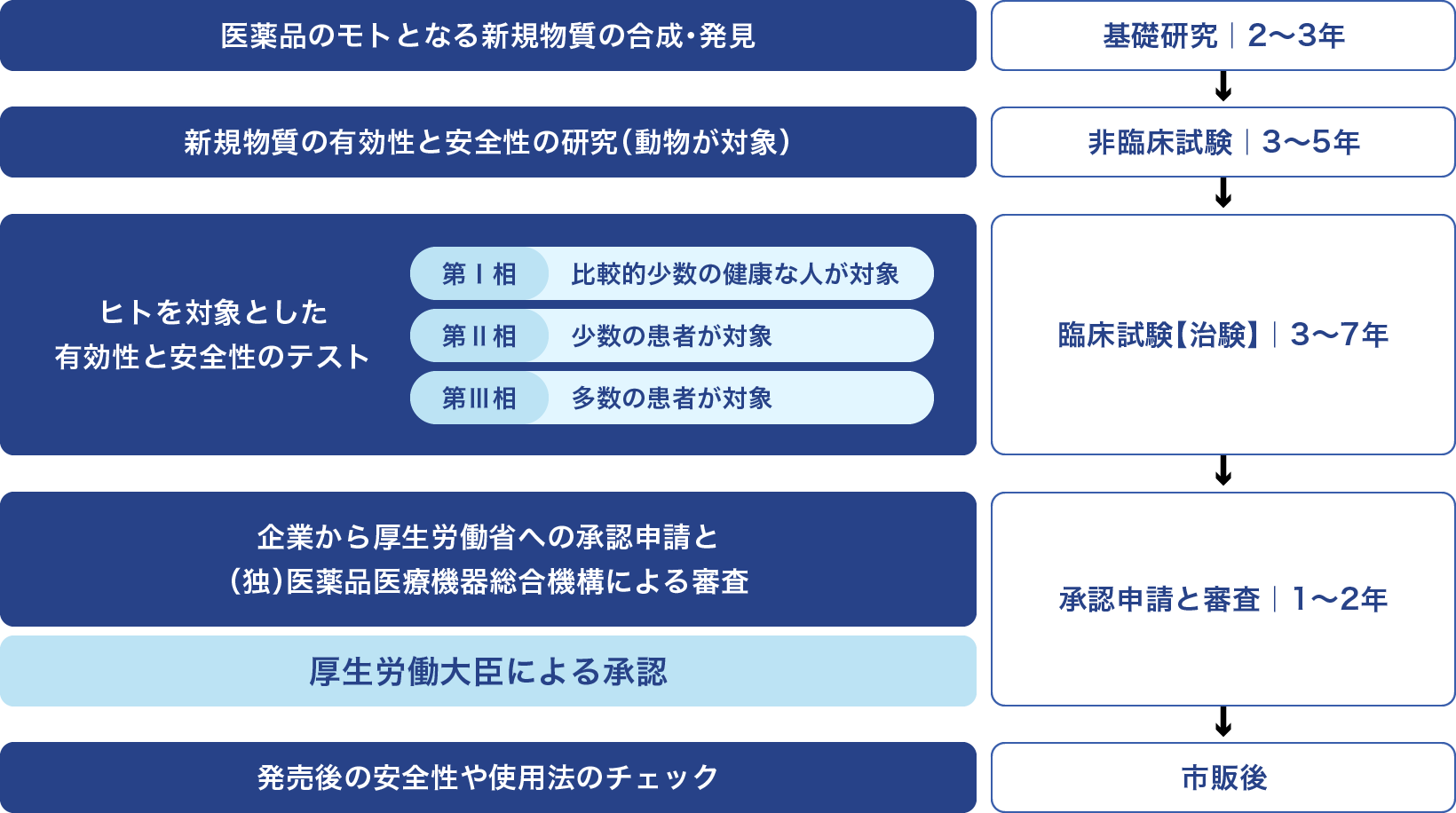

私たちの手元に新薬が届くまでには数多くの工程がありますが、その上流部分を担うのが研究職・開発職です。研究は、新薬候補となる物質(シーズ)を探し当てる「基礎研究」と、医薬品になり得る化合物をテストする「非臨床試験」に大別されます。近年では、シーズを見つけるためにAIやゲノム情報を活用する手法も注目を集めるようになりました。

その先の段階である臨床試験(治験)は、少人数の健康な成人を対象に安全性や薬物動態を調べる「第I相試験」、比較的軽度な少数の患者さんを対象に治療効果や用法用量を調べる「第II相試験」、多数の患者さんを対象に詳細な情報を収集する「第III相試験」の順で進められるのが一般的です。患者さんの安全性を最優先しながら、関連法やルールに則って、医薬品としての可否を判断していくことになります。

一般的な医薬品の開発の基本的な流れ

※出典:厚生労働省「一般的な医薬品の開発の流れ」

今後の展望

国境を越えたグローバルな研究開発も活発化

従来も新薬の開発には長い年月と多額の資金が必要だといわれてきましたが、近年では開発期間がさらに長期化する傾向にあります。新薬開発は国内のみならず世界規模の競争になっており、製薬会社の盛衰を左右することさえあります。研究開発や製造販売をより効率化するため、国境を越えたM&A(企業の合併・買収)が実施されることも多くなり、いわゆるメガファーマに集約される流れが加速しています。

研究開発の世界では、いっそうグローバル化が進んでいることも注目です。例えば、ドラッグラグを解消するなどの目的で、海外の製薬会社との国際共同治験が増えています。また、治験のすべてを製薬会社が担うとは限らず、プロセスの一部をCROへアウトソーシングすることも一般化しています。

研究職・開発職の仕事

【研究職】従来なかった新薬を世に生み出す

新たな医薬品を生み出すため、基礎研究や非臨床研究にひたすら励みます。新薬の研究開発には気の遠くなるような長い年月とプロセスが必要で、しかも成功確率は著しく低いのが現実ですが、それでも「いつか報われるかもしれない努力」を続けるのが研究職。いまだ治療薬が存在しない疾患に対する医療ニーズ(アンメット・メディカル・ニーズ)は極めて高く、新薬を心待ちにしている患者さんが少なくありません。自分の発見したシーズから、こうしたニーズを満たす医薬品を生み出すことができたときには、この上ない喜びを得られることでしょう。

【開発職】関係各所と連携して臨床試験を円滑に進める

新薬を世に送り出すまで、つまり新薬承認申請に至るまでの一連の流れをコーディネートするのが開発職の役割です。厚生労働省が定めたGCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)に基づいて有効性や安全性を確認し、待望の新薬を可能な限りスピーディーに市場へ送り届けます。開発職は、臨床試験全体のプロセスに関するプランを立案し、進行管理などを担います。CROへ委託する場合は連携窓口となり、発注元として的確な指示を出す立場です。

就職活動&キャリアパス

就職活動のポイント

【研究職】薬剤関連のキャリアの中でも最難関

理系学部全般の優秀な学生たちと、「若干名」の椅子を奪い合うことになります。修士課程修了者が多いものの、卓越した研究力が認められれば学部生にもチャンスはあります。重視される研究概要の作成に全力を注ぎ、知識や考察力、発想力をアピールしましょう。もちろん、適性検査でも高いスコアを出せるよう事前準備を怠りなく。職場に機密情報が多くインターンシップ&キャリアなどの機会は少なめなので、研究室やOB/OGのつながりから情報収集するなど、能動的に動く姿勢も大切です。

【開発職】インターンシップ&キャリアで現場に触れよう

人気が高い開発職の内定を得るためには、研究概要を練り上げることに加え、高度なコミュニケーション能力や調整・進行力があり、プロジェクトを円滑に回せる人物であることをアピールしたいところ。ぜひ、治験計画書の作成から実施までを疑似体験するような、実務に近い内容のインターンシップ&キャリアに参加しておきましょう。開発職では所属部署によっても業務内容が大きく異なるため、自分がどのような役割を担いたいか具体的にイメージする上でも役立ちます。

キャリアパス

【研究職】創薬のプロとして専門性を極めていく

配属されたチームの中で研究に邁進し、専門性を積み重ねていくのが王道です。最初は指示を受けながら、次第に自分の意見やアイデアを出しながら、メンバーとディスカッションして研究を進めていくイメージです。入社して数年後には、リーダー職を任される人も出てくるでしょう。また、自分の適性がより明確になってキャリアチェンジする人もいます。研究の領域を変えるだけでなく、メディカル・サイエンス・リエゾン(MSL)や開発職など別の職種に挑戦するケースもあり、研究畑の視点を生かした活躍が期待されます。

【開発職】管理職へのステップアップやMSLへの転身も

開発職の業務は細分化されていますが、臨床開発モニター(CRA)や被験者のサポーター、あるいは品質管理や安全性管理などの担当者として力を付けていくのが一般的です。いずれプロジェクトリーダーやチームリーダーといった管理職に就けば、より幅広く臨床試験のコントロールに携わることになるでしょう。研究職と同じく、将来的にMSLなどへキャリアチェンジする道も考えられます。キーオピニオンリーダー(KOL)と的確にやり取りする上で、開発職として培ってきた知見が大いに役立つでしょう。

向いている人

【研究職】研究力に加えてハートの強さも必要

創薬に込める情熱と卓越した頭脳が基盤となる難しい仕事であることは間違いありません。企業の一員である以上、定められた期限内に一定の成果を出すことが求められる側面もあり、そうしたプレッシャーに耐えながらコツコツと研究を進められる「ハートの強さ」も必要でしょう。英語を中心とした語学力を高めておけば、海外留学などキャリアアップの可能性も広がります。

【開発職】コーディネートの力量が問われる

新薬開発におけるマネジメントを担う開発職にとって、優れたコミュニケーション能力があることは不可欠だといえます。ただ自分の思いを伝えるだけでなく、さまざまな考え方や立場の専門家と信頼関係を築き、全体を俯瞰しながらプロジェクトをコーディネートする力が問われます。加えて、医薬品を扱う上で必須となる高い倫理観を持ち、新薬を世に送り出そうとするエネルギーに満ちた人に向いている職種です。