自己分析のやり方は?簡単な5つの方法と就活に欠かせない理由を紹介

就職活動において、自己分析は非常に重要です。自己分析を行うことで、自分自身のアピールやキャリア形成を考えるのに役立ちます。

しかし、どのように自己分析を進めればよいのか分からないという方も多いでしょう。そこでこの記事では、自己分析の簡単なやり方を5つ紹介。さらに、就職活動に自己分析が必要な理由や、実施するタイミングについても解説します。

大学3年生の3月以降に始まる就職活動をスムーズに進めるためにも、大学1・2年生のうちに自己分析のやり方を知っておきましょう。

就職活動に自己分析が欠かせない理由

就職活動をどのように進めていくか調べていると、必ずといっていいほど出てくるのが「自己分析をしましょう」という項目です。なぜ、就職活動に自己分析が欠かせないのか、まずはその理由から解説します。

自分自身を適切にアピールするため

就職活動を成功させるためには、自分自身のアピールが欠かせません。

自己分析をすることで、自分自身の強みや弱みを知ることができます。自分自身の強みを理解しておくと、志望する企業でその強みをどのように役立てられるのか考えられるようになります。

自分自身のことをよく知らないままでは、適切なアピールはできません。また、自分を過小評価してしまう人も多いのですが、誰にでも強みはあるものです。

自己分析によって自分の強みを見つけておくことで、志望する企業に合わせて適切なアピールができます。

企業や仕事を選ぶ軸を決めるため

企業や仕事を選ぶ際には、どのような基準で選ぶか軸を決めておく必要があります。軸を決めずになんとなく良さそうな企業を選ぶと、就職してから自分に合わない面が見えてきて後悔してしまう可能性が高まるためです。

自己分析をすることで、自分がどのような価値観を持っていて、何を大切にしたいと考えているかが分かります。

自分自身の価値観に基づき、大切にしたいことを重視して企業や仕事を選ぶことで、自分に合う企業を見つけやすくなるのです。

また、軸を決めてから企業や仕事を選ぶことで志望動機も書きやすくなります。仕事を選ぶ軸が定まっていると、志望の優先順位も決めやすいでしょう。

まずは自分自身の価値観を知ることで、就職活動における軸を定める必要があります。

キャリア形成を考えるため

就職活動は、仕事を見つけて終わりではありません。入社してから長く続くキャリアについても考える必要があります。

キャリア形成では、資格の取得や部署異動、場合によっては転職など選択を迫られるシーンが多くあります。自己分析で自分自身の価値観が分かっていると、キャリア形成における選択の場面でも役立つはずです。

自己分析はいつまでにやるべき?

自己分析は「いつまでにやらなければいけない」という明確な期限はありません。

就活準備をはじめたら、まずは仕事選びの軸探しや、興味の深掘りのために自己分析をおこなうのがおすすめです。

ただしそこで終わりではなく、仕事体験やオープン・カンパニー、インターンシップや企業説明会への参加など、新しい体験・情報を得たタイミングで都度、「自分はどう感じたか」「なぜそう感じたのか」「つまり自分に向いていることは何か」という分析を繰り返しおこなうことが、自己理解を深めることに繋がります。つまり、一定期間、ここまでやればOKというものではないのです。

強いて言うならば、就活本番を迎える3年生の3月までにある程度深い自己分析が出来ていると、エントリー企業の選考に自信を持って臨めるのではないでしょうか。

そのためにも、大学1・2年生のうちから繰り返し自己分析をおこない、自己理解を深めるのがおすすめです。

関連記事はこちら

自己分析の簡単なやり方5選

自己分析には、さまざまなやり方があります。中でも、簡単にできて取り組みやすい以下5つの方法を紹介します。

- 自分史の作成

- 「なぜ」の深掘り

- モチベーショングラフの作成

- マインドマップの作成

- 「ジョハリの窓」の活用

自分史の作成

自分史とは、自分の歴史をまとめたもののことを指します。これまで何をしてきたのか、何を考えてきたのかをまとめることで、自分を客観的に見つめられる点がメリットです。

自己分析を始めようとしたときに「特別な経歴がない」「アピールできるものがない」と悩んでしまうのであれば、まずは自分史の作成から始めてみると良いでしょう。

自分史の作成をする際には、まず小学校・中学校・高校・大学でそれぞれ印象に残ったできごとをひとつずつ書き出します。詳細な分析をするのであれば、学年ごとに分けて書き出しても問題ありません。さらに、書き出した出来事がなぜ印象に残っているのかを考え、ひとつずつ記録しておきます。

次に、たくさん書き出した出来事の中から、特に自分の印象に残っている出来事を深掘りします。どのような出来事だったのか、自分はそのときどのように感じたか、それに対してどのように取り組んだかなどを考えてみましょう。次の項目で紹介する「なぜ」の深掘りと組み合わせて分析するのもおすすめです。

印象に残った出来事から学んだことを考えると、自分の価値観が分かってきます。ひとつの出来事を分析するだけでも良いのですが、複数のできごとをピックアップし、共通点を探してみるとより自分の価値観が分かりやすくなります。

「なぜ」の深掘り

印象に残ったできごとや自分が頑張ったことに対して「なぜ」を繰り返して追求すると、自分の考え方の根底にあるものが見えてきます。

例えば「なぜマーケティングに魅力を感じるのか」→「商品やサービスが売れる仕組みを考えるのが好きだから」→「なぜ商品やサービスが売れる仕組みを考えるのが好きなのか」→「何が人の心を動かすのかを考えるのが好きだから」といったように、なぜを繰り返すことで自分の中にある価値観の本質に迫れます。

さらに、複数の項目で「なぜ」を深掘りすると共通するポイントが見えてくることも多いため、ぜひ試してみてください。

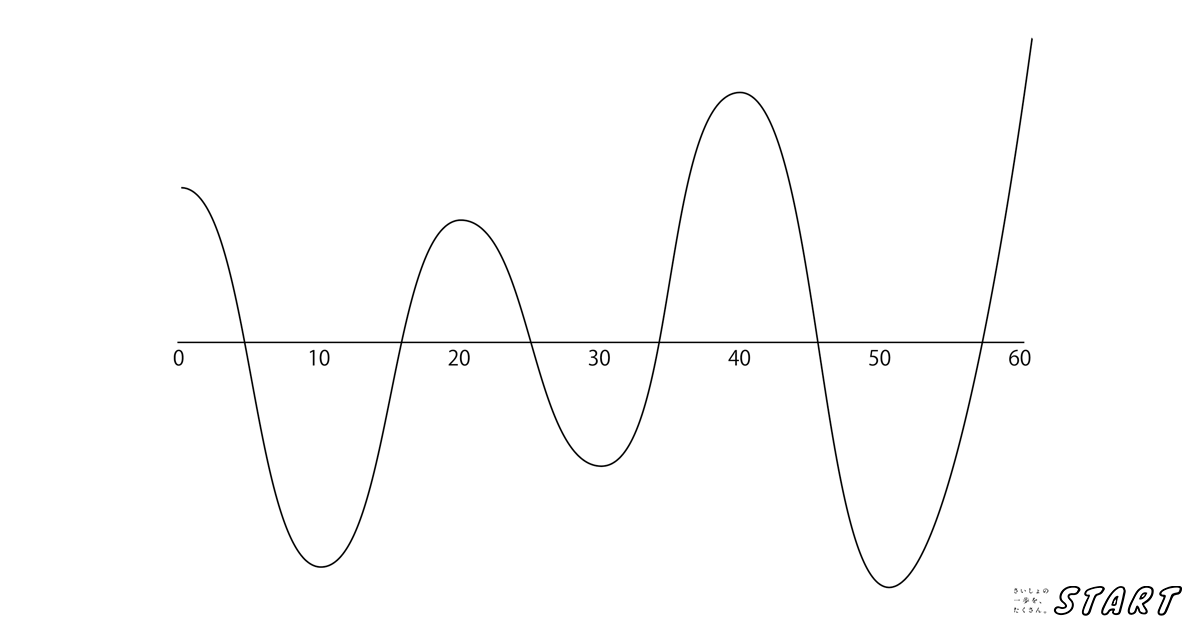

モチベーショングラフの作成

モチベーショングラフとは、年齢ごとのできごととそのときの感情の動きを示すグラフです。横軸を年齢、縦軸を感情のポジティブ・ネガティブとして設定し、波を描くように記載します。モチベーショングラフを作成することで、どんなときに感情が動くのかを視覚的に分かりやすく表示できます。

嬉しいと感じたときや落ち込んだとき、それぞれにどのような出来事があったのかをまとめてみると、共通する項目が見つかるでしょう。

さらに、なぜ「嬉しい・楽しい」と感じたのか、なぜ落ち込んだのかといった理由を深掘りすると、自分の価値観が見つかりやすくなります。

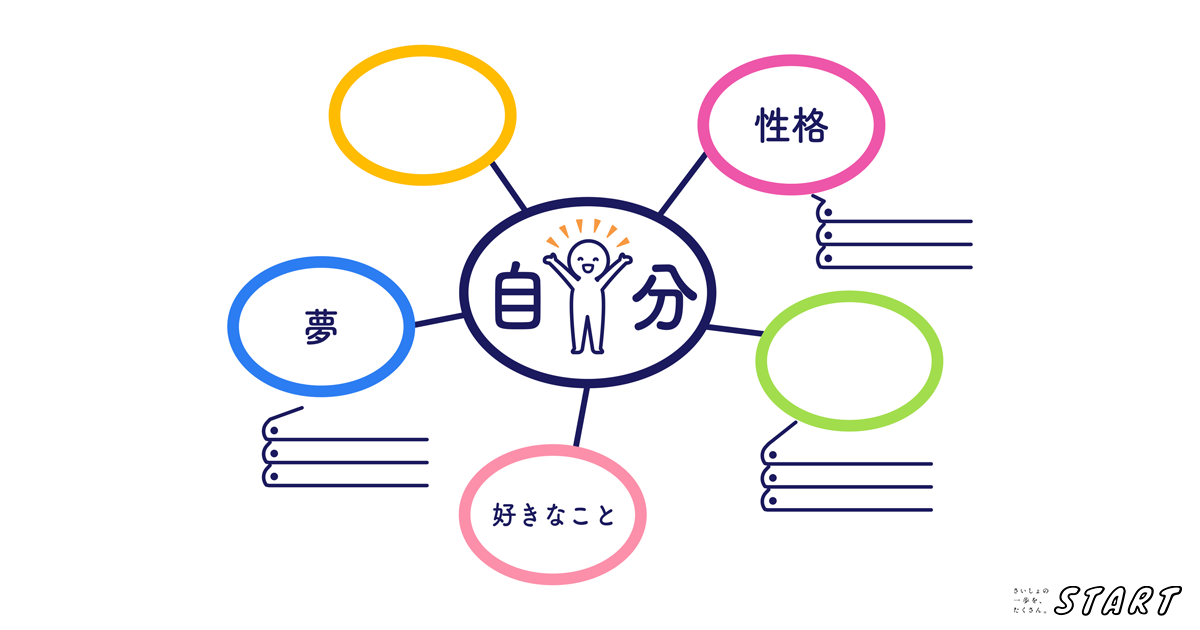

マインドマップの作成

マインドマップとは、テーマに沿って考えを広げていく手法です。

自己分析に使う際には「自分」を中心に置き「好きなこと」「苦手なこと」「頑張ったこと」のように、自分の行動や感情を示すような枝を広げてみましょう。それぞれの項目に、思いつくことを単語で記入します。

記入した単語に対して、さらに枝を広げて思いついたことをどんどん書き足していきます。思いつかなくなるまで書き広げたら、その中から自分の価値観を示すような言葉をピックアップしてください。

これによって、自分がどのような価値観を持っているのかが分かります。

「ジョハリの窓」の活用

ジョハリの窓とは、心理学者のジョセフ・ルフトとハリ・インガムが考案した自己分析の手法です。自分の認識と、他者が持っている自分に対するイメージのギャップを埋めるために活用できます。

まずは、人の性質や性格を表す言葉をできるだけたくさん書き出します。書き出したら、周囲の人に自分に当てはまる言葉を選んでもらいましょう。さらに、自分で自分自身に当てはまると思う言葉も選びます。

「開放の窓」「盲点の窓」「秘密の窓」「未知の窓」という4つの分類を準備し、次のように分けてください。

- 開放の窓:自分も他者も当てはまると考えた言葉

- 盲点の窓:他者は選んだが自分は選ばなかった言葉

- 秘密の窓:自分は選んだが他者は選ばなかった言葉

- 未知の窓:空欄のままでよい(自分も他人もまだ知らないことのため)

このように分類することで、客観的なイメージと自分自身が持っているイメージのズレを認識できます。

客観的なイメージを示す「開放の窓」と「盲点の窓」にある言葉を活用すると、自己PRを作りやすくなります。

自己分析にチャレンジしてみよう

就職活動の軸を決め、自分自身を適切にアピールするためには、自己分析が欠かせません。自己分析を実施するタイミングに決まりはありませんが、大学3年生の3月以降に就職活動が本格化するとやるべきことが増えるため、大学1・2年生のうちに進めておくのがおすすめです。

自分史の作成や「なぜ」の深掘りなど、簡単にできる自己分析の方法もあります。本記事で紹介した方法を参考に、自己分析を始めてみてはいかがでしょうか。