- トップ

- 特集

- ~仕事を知る特集~ 理系の選択

- 理系キャリアの可能性を探る テクノロジーのゆくえ

テクノロジーとは何か。それは人々に何をもたらし、我々をどんな世界に誘うのか?

日本の科学技術政策の行く末を、エビデンスに基づいて調査研究されている赤池伸一さん(文部科学省 科学技術・学術政策研究所 上席フェロー)に、理系就活生が社会人として挑む環境について語っていただきます。

テクノロジーのゆくえ

科学技術・学術政策研究所

上席フェロー

赤池 伸一

科学技術の行く末を

「科学技術予測調査」で

把握する

科学技術予測調査の概要

- https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/ST-Foresgiht-2019_preliminary.pdf)

私が所属する文部科学省科学技術・学術政策研究所では、エビデンス(根拠)に基づく日本の科学技術政策を進める上で必要となる調査研究を行っています。その際にとても重要になるのは、一般の方々が考える「理想の社会像」の把握です。全国各地でワークショップを開催しており、多様な層に属する方々から意見を伺うことで、目指すべき社会像を把握するように努めています(上図参照)。

ただし、理想の社会像を把握するだけで、それを実現するための研究が進展しなければ、いつまでたってもそれは絵に描いた餅のままとなってしまいます。そこで、1971年から5年おきに「科学技術発展の将来展望を専門家に問うアンケート(デルファイ調査)」を実施しています。

この調査では、その時々に重要だと思われる分野を設定し、各分野の専門家、合計5352人に対して、7分野合計702の研究課題が、将来から見てどれほど重要か、いつ頃に実現するのかなどを問うています。これらの調査をまとめ、社会と科学技術とを統合した未来のシナリオを描く「科学技術予測調査」として発表しています(上図参照)。

この調査結果は日本の科学技術の行く末を示すものでもありますから、今後、どういった研究分野が伸びていくのか、どういった科学技術が求められるようになるのかという専門家の意見を把握するには格好の材料といえます。「科学技術予測調査」はインターネット上で公開されていますから、将来、どのような研究分野に進もうか考えている方は参考にしていただくといいでしょう。

また、科学技術予測調査は5年ごとですが、これを補完するものとして、毎年専門家へのアンケートに基づき「注目科学技術」を公表しています。この調査では、科学技術予測調査と整合した7つの研究分野毎に、現在、専門家が注目する科学技術のキーワード等が示されています。

最新の研究動向は

「サイエンスマップ」で

チェック

「科学技術予測調査」を参考にしていただくほか、自分で論文分析することでも、研究動向を把握することができます。

現在では、インターネットを通じて論文を調べられる文献検索サイトがありますので、注目する研究のキーワードで検索をすれば、論文数を目安にその研究の盛り上がりをとらえることができます。例えば、2年前に10報程度しか論文が検索できなかったキーワードが、1年前では100報、今年は500報と増えていれば、その研究が急速に発展していると判断できるでしょう。

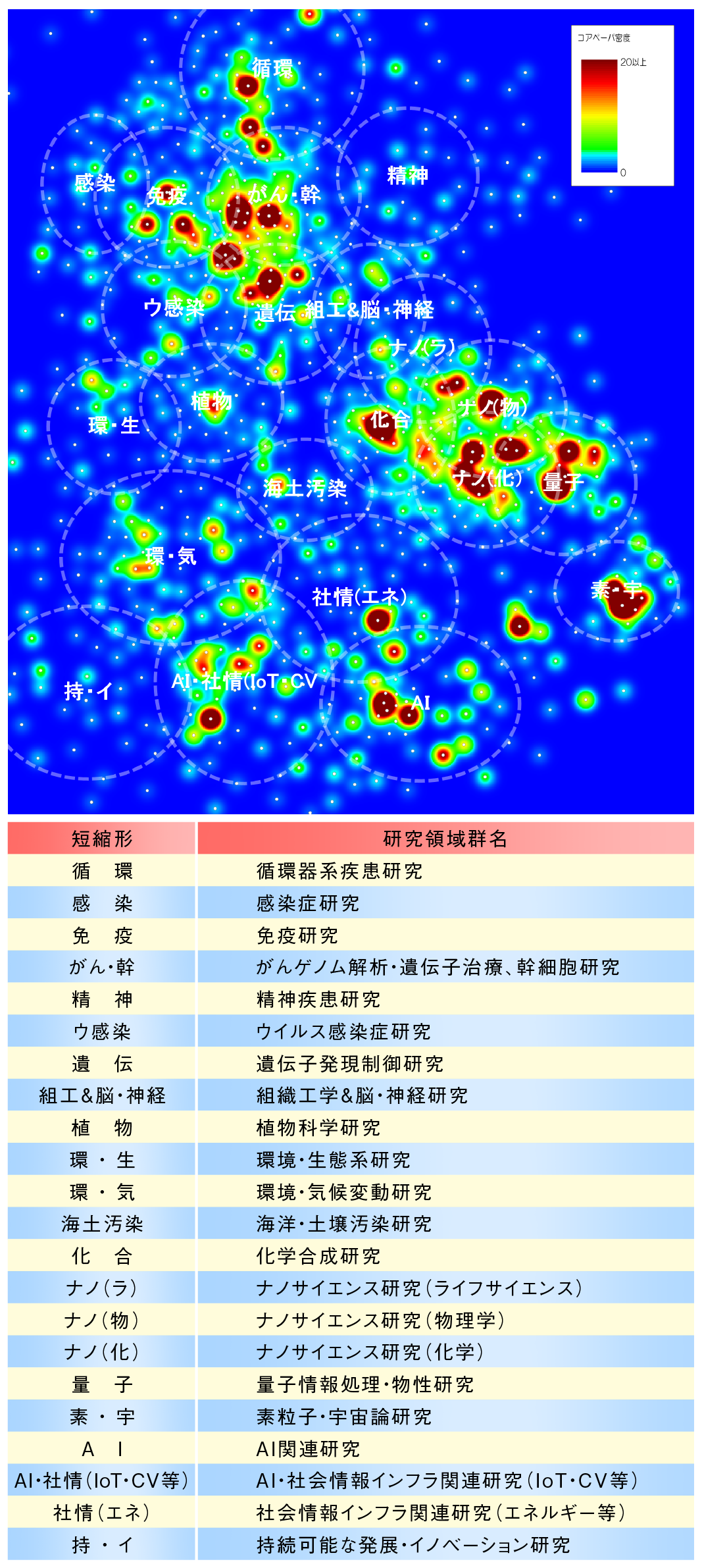

こうした論文分析を詳しく行うことによって研究の動向を把握できるわけです。また、科学技術・学術政策研究所では「サイエンスマップ」を作成しています(下部の「サイエンスマップを詳しく知る」)。サイエンスマップでは論文分析により、世界中の研究者が集中的に研究を行っている研究領域を抽出し、それらがお互いにどのような位置関係にあるのかを俯瞰図として可視化しています(下図参照)。マップ上の1つひとつの小さな白い丸が研究分野を示しており、隣接する分野を含めて活発な分野は大きな島を形作っていきます。

ただし、島が大きくなっている研究分野は、すでに多くの研究者が参入していることを意味します。つまり、そこは研究しつくされた分野の可能性があり、遅れて研究に取り組んでも、大きな成果を得ることは難しい場合があるのです。一方、サイエンスマップ上で小さな点でしか示されていないような分野は発展途上であるため、大きな成果を得られる可能性を秘めています。しかし、分野として確立されていない以上、研究が進展せず、分野そのものがなくなってしまうかもしれません。

自分が進む研究分野ですから、興味のある分野であることが重要であることは言うまでもありませんが、研究の動向を把握するという意味でも、ぜひ、サイエンスマップを活用してください。

サイエンスマップ2018の全体像

NISTEP REPORT No.187,2020年11月

をもとに作成)

あらゆる産業分野から

求められる情報科学

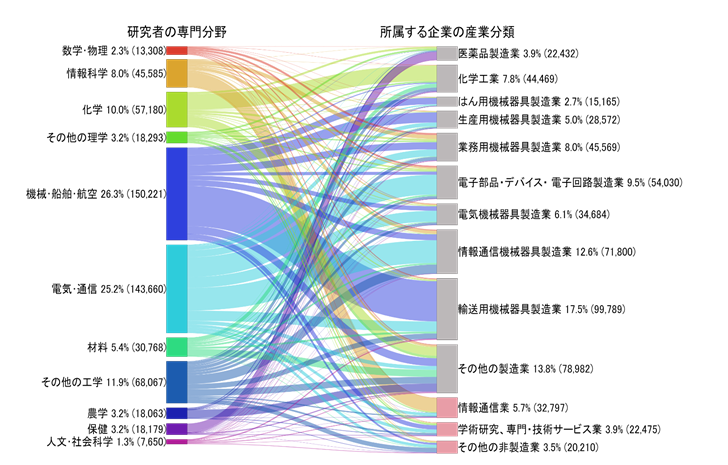

日本の企業における

研究者の専門分野(2021年)

科学技術予測を業務として取り組んできた立場から、今後の動向を語らせていただくと、社会の諸問題を解決していくのに、まず、欠かせない分野は、「情報科学」や「電気・通信」であると考えています。これまで情報科学に縁のなかった産業でも、ICT(Information and Communication Technology=情報通信技術)の導入や人工知能の活用が進み、高度化が進められるようになってきています。

例えば、農業生産は長らく経験と勘を頼りに作物や農地の状態を見ながら進められてきたわけですが、近年、急速にICTの導入が進んでいます。GPS制御による自動飛行のドローンを定期的に飛ばして、空から作物の葉の色を検出。その結果を機械学習で分析して、どこに、どれだけの肥料を与えればいいのかといったことを示せるようになっています。長らく先人の経験と勘に多くを頼っていた世界も、データに基づく産業に変わりつつあるのです。

こうした傾向は農業に限った話ではなく、今後、大学で情報科学を学んだ人材はあらゆる分野で求められるようになっていくでしょう。その証拠に、産業分野別に、その業種に属する研究者の専門分野を見ると、電気・通信を専門とする方が多様な分野の企業で活躍していることが明らかになっています(上図参照)。

日本では大学で学んだことに直結する産業への就職が多いと言われてきました。例えば、大学で機械工学を学んでいるなら、工作機械メーカーや自動車メーカーに勤めることが多かったのです。この傾向に倣えば、電気・通信を専門とする人材の多くは情報通信機械器具製造業などに属するはずですが、2017年のデータが示す通り、実際は多様な産業分野に就職していることが見て取れます。それだけ多くの分野で情報通信技術が求められるようになってきている証拠といえるでしょう。

これらはICTのハード面の動きに対象しているはずです。他方で「情報科学」を専門とする研究者の多くは非製造業である情報通信業に所属しており、製造業で活躍している研究者は多くはありません。これからは情報科学の専門家が多くの製造業で求められるでしょう。

欧米に比べて遅れている

理系人材の流動化

本来なら異分野である情報科学の人材を、多くの業界が求めるようになった現象は、他の研究分野でも起きており、大学で専攻した分野とは異なる業界への就職も見られるようになっています。

しかし、日本は、採用する企業も、就職する学生も、いまだ保守的な考えが主流なのか、欧米と比較すると理系人材の流動化は決して進んでいるとは言えません。これからの時代を担う若い人たちには、大学の専攻にとらわれずに異分野、異業種へのチャレンジを進めていってもらいたいと思います。ここで、異分野の人材が求められるようになっている端的な例を紹介しましょう。

ご存じの通り、自動車業界は、現在、大きな転換期を迎えています。地球温暖化に加えて、石油資源の枯渇を受けて、これまで主流だったガソリン車、ディーゼル車が、ハイブリッド車、さらには電気自動車に取って代わられようとしています。当然、自動車産業を支えるキーテクノロジーの変化も避けられず、ハイブリッド車、電気自動車に搭載される蓄電池の性能向上を進めていかなければなりません。科学技術・学術政策研究所の分析でも自動車産業による特許出願の動向が過去と比べて変化している様子が見えています。

すでに本格的な電気自動車時代の到来を見越して、どの自動車メーカーも蓄電池技術の開発に力を入れているようですから、かつてなら機械工学出身の学生を中心に採用していた会社も、蓄電池技術を学んだ学生の採用枠を、これまで以上に拡大していくことでしょう。

こうした異分野の人材を求める動きは、産業の変革期にある現在、活発になってきています。

今後、就職活動を控える皆さんも、こうした変化を受け止め、従来なら選択肢になかったような異業種も就職先の選択肢と考えてみてはいかがでしょうか。

研究成果を社会に

還元するために

必要な人材とは?

理系人材の流動化とともに、今後、取り組んでいかなければならないのは、専門的な科学技術や知識を背景に、その研究成果を社会に還元していくための人材の充実です。

例えば、画期的な技術が開発されたら、その権利を守るために知財化(特許化)しておくことが必要です。これまでにも弁理士はいたわけですから、特許申請することはできました。しかし、より積極的に知財を生かそうとするならば、戦略的に申請していくことが求められるのです。「隣接する知財を把握した上で、後続する技術開発にも目配せしつつ、知財の及ぶ範囲を決めて申請していく」。そんな知財戦略を立案できるスペシャリストなら、多くの企業が欲しがるに違いありません。

つまり、これからの時代は自身が学んできた専攻に加えて、もう1つ、知財戦略などの研究を支援したり、実用化に導いたりするためのスキルを身に付けたマルチな人材の需要が確実に高まっていくと考えられます。そのため知財戦略や、科学技術を理解して経営に生かすMOT(技術経営)を学べる大学院もあります。また、社会人向けの大学院コースも開設されています。

社会人大学院に通い、夜間や週末を利用して勉強するのは大変だとは思いますが、時代の要請に合わせたスキルを習得していけば、戦略的に自分のキャリアをデザインしていくこともできるでしょう。

テクノロジーのゆくえ テーマ監修

- 赤池 伸一(あかいけ しんいち)

- 文部科学省 科学技術・学術政策研究所

上席フェロー

1990年、東京大学農学部卒業。1992年、同大学大学院総合文化研究科広域科学専攻修了し、科学技術庁入庁。2000年、イギリス・サセックス大学科学政策ユニット(SPRU)科学技術政策コース修士課程修了。2002年在スウェーデン大使館一等書記官。2008年、東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程修了。学術博士。2009年、科学技術振興機構研究開発戦略センター副センター長補佐、フェロー。2011年、一橋大学イノベーション研究センター教授。2016年、科学技術・学術政策研究所科学技術予測センター長、内閣府参事官(科学技術・イノベーション担当)に併任。2018年より現職。研究分野は科学技術イノベーション政策、科学技術外交など。 -

Copyright © Mynavi Corporation