- トップ

- 特集

- ~仕事を知る特集~ 理系の選択

- 理系産業のトレンドを知る 第1回「宇宙開発」

「情報技術(IT)」や「遺伝子編集」などに代表されるテクノロジーの進化が、新たな産業を生み、企業のビジネス戦略を牽引する現代社会。

ここでは、今後、テクノロジー・トレンドの主役となるであろう研究・開発分野の現況を、各分野の学識経験者の方々に語っていただきます。

第1回「宇宙開発」

・フォー・フューチャー株式会社

エグゼクティブバイスプレジデント、

宇宙投資担当

大貫 美鈴

今や宇宙開発は有望な

投資対象になっている

人工衛星の打ち上げや、国際宇宙ステーション(ISS)の建設といった宇宙開発は、従来、アメリカ国際宇宙局(NASA)や、日本のJAXAなどの政府機関によって実施され、民間企業は、政府機関の発注の下、政府プログラムの開発に携わってきました。

こうしたかかわり方は現在でも続いていますが、近年では民間企業が事業として宇宙開発を行う取り組みが活発化しています。1990年代の初めごろ、自宅のガレージでロケット開発するベンチャー企業がアメリカに登場します。彼らは宇宙開発ベンチャーの先駆けとして活動を始めていましたが、当時は民間主体の宇宙開発がビジネスになるとは受け止められておらず、なかなか投資を受けることはできませんでした。しかし、1995年にXプライズ財団が創設されてXプライズ賞金レースが始まると、状況は一変しました。

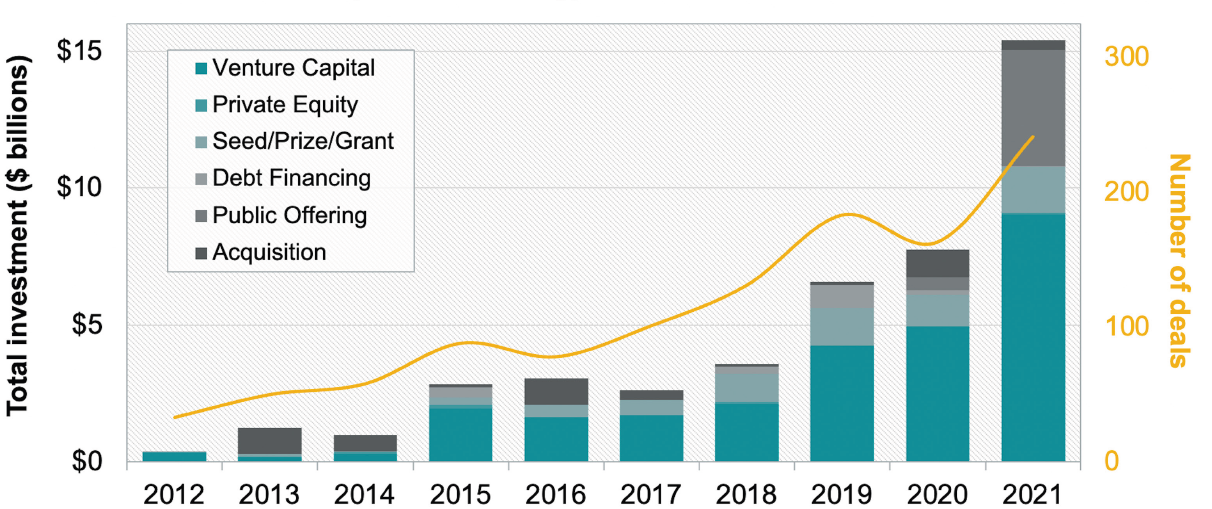

宇宙ビジネスへの投資額

Xプライズ(後にアンサリXプライズ)とは民間宇宙旅行の技術開発を後押しするコンテストで、①高度100㎞以上の宇宙空間に到達、②乗員3人を打ち上げ、③2週間以内に同じ機体を再使用して、宇宙空間に再度到達…という条件をクリアしたチームを勝者とし、賞金1,000万ドルが与えられるといったものでした。世界中から26チームが参加を表明しましたが、最終的にはアメリカのスケールド・コンポジッツのスペースシップ1が2004年に賞金を獲得しました。

このコンテストの成果は、技術開発を後押ししただけでなく、世界中の投資家の目を宇宙開発に向けさせることにつながりました。さらに2001年にはアメリカの実業家、デニス・チトー氏が22億円もの自費を投じてISSに滞在したことで、宇宙開発は投資ができる対象でもあると考えられるようになったのです。2004年には商業宇宙法が改正され、民間企業が宇宙開発に乗り出しやすくなるなど、アメリカ政府の支援策もあって、より投資熱が高まっていきました。資産家や巨大IT企業の宇宙投資から始まりましたが、その10年後の2015年以降、ベンチャー・キャピタルからの投資額も急増。現在の民間宇宙開発を支えています(上図参照)。

小型衛星が多様な

ITビジネスを実現している

多くの投資が集まって活性化した民間企業の宇宙開発や利用の1つに小型衛星を利用したビジネスがあります。

キューブサットは一辺が10cmの1ユニット【1U】を基本単位とする超小型人工衛星で、3U、6U、12U、24Uなどと目的に応じた大きさで高機能化が進み、これを使ったビジネスが活発です。

すでにさまざまなサービスが始まっていますが、多くに共通して言えるのは「宇宙だからこそできるITビジネス」であることです。例えば、宇宙から農地を観測して、農作物の生育状況を把握したり、海の植物プランクトンの発生状況から新たな漁場を見つけたりといった活用で、第一次産業のスマート化にも貢献しています。

このような観測なら飛行機やドローンでもできると思われるかもしれません。しかし、飛行機やドローンからのデータに、小型衛星のコンステレーション(複数の人工衛星によって協調動作を行うシステム)で得られる高時間分解能(どれだけ頻繁に見えるか)のデータを融合させることで、それぞれの産業の課題解決に貢献できます。小型衛星であれば広域が観測できますが、さらに数多くの衛星を打ち上げることにより、地球全体を常時観測でき、飛行機やドローンだけでは取得不可能な膨大なデータを得ることができるのです。

ただし、小型衛星を開発できても、打ち上げなければ運用できません。多数の小型衛星を1機のロケットに搭載してライドシェアで打ち上げたり、大型衛星の打ち上げに相乗りさせたり、ISSから放出できるようになったり、打ち上げコストは大幅に下がりましたが、制約があったり、軌道高度が限定されたりするなど、決して使い勝手がいいわけではありません。

そのため小型衛星の打ち上げサービスを行うベンチャー企業が生まれ、小型ロケットの開発を進めています。実業家の堀江貴文氏が設立したインターステラテクノロジズ社のロケット開発も、小型衛星の打ち上げ市場の獲得を目指した取り組みなのです。すでに商業打ち上げを始めている企業も含めて世界では150社を超える企業がこうした小型ロケットの開発を進めています。

観測ロケットMOMOの打ち上げ

ISSの無重力環境を

生かした研究開発や利用

LEOの研究開発拠点

20年以上にわたりLEOの研究開発拠点であるISSの利用もさまざまに進められてきました。

地上にいる限り、地球の引力の影響から逃れることはできません。何らかの実験をしようとしても、引力によって対流が生じて、実験結果に影響してしまいます。その点、ISSの無重力環境であれば、引力の影響を受けないため、多様な分野で良好な実験成果が得られると期待されているのです。

その1つが材料科学の研究開発です。アメリカではメイド・イン・スペース社というベンチャー企業が設立され、ISSで革新的な光ファイバーの開発など取り組んでいます。情報通信時代に光ファイバーはなくてはならない素材ですが、地球の引力の影響下では、完璧に均質な材料を製造することは簡単なことではありません。ところが、メイド・イン・スペース社によれば、ISSに製造装置を持ち込み、無重力環境で光ファイバーを製造したところ、非常に高性能なものができ、飛躍的に通信能力を高められたというのです。

また、ISSの無重力環境を生かして、生命科学の研究、特に創薬研究が活発に進められています。現在の創薬研究では、病気にかかわる生体分子(タンパク質)の構造に合わせて、新薬候補が設計されるようになっています。そのためには生体分子の構造を決定する必要があり、そこで求められるのがタンパク質の結晶です。地上でも結晶を作る研究が行われているとはいえ、引力による対流が生じる中ではきれいな結晶を作るのは難しく、対流の生じないISSの無重力環境への期待が高まっています。

現在、ISSでは商業利用も盛んにおこなわれています。アメリカのナノラックス社はこれまでに1300を超えるペイロードをISSに打ち上げ、200以上の小型衛星をISSから放出するなどISSにおけるサービスを行ってきています。今後、ISSでは研究開発サービスのみならず宇宙観光、宇宙スタジオ放送、宇宙映画撮影、宇宙エンターテイメントなど楽しみを生み出す宇宙ビジネスも振興するでしょう。2024年にISSに接続される予定の商業モジュールや、2030年に向けて開発が進められている商業宇宙ステーションの運用でLEOの産業化が進むことが期待されています。

30年後には月面に

1000人が住む社会ができる

これまで紹介してきた超小型衛星の活用や、ISSでの研究開発や利用は、宇宙開発と言っても地上から数100㎞程度の低軌道に留まった話です。しかし、民間宇宙開発は、より深宇宙の月や火星を目指した取り組みを進めています。

現在アメリカが中心となって2025年の有人月面着陸を目指したアルテミス計画が進められています。ISSのパートナー国のみならず宇宙新興国や宇宙ベンチャー企業を含む産業界とも協力して、恒久的な月面探査や資源利用を行って2030年代には火星の有人飛行を目指します。物資の月面輸送サービスや有人月面着陸まで民間企業からサービスとして提供される計画で進められています。

民間による宇宙開発は、すでに月の資源採掘すら視野に入れて、宇宙経済圏の拡大を目指しているのです。

宇宙開発が求めているのは

理系人材だけではない

今ある民間企業による宇宙産業の勢いを、今後も継続させるために人材はとても重要です。現在、宇宙産業におけるプレイヤーは多様化して、ダイバーシティーが加速しています。

従来、宇宙産業に携わる人材といえば、誰しも学生時代に宇宙航空分野の研究に取り組んだ人材をイメージしたことでしょう。もちろんロケットや人工衛星の開発には、今後も宇宙航空分野の人材が求められることに変わりはありませんが、宇宙開発により提供されるサービスが多様化している現在、求められる人材にも変化が起きています。

例えば、前述した通り、ISSでは新材料の開発やタンパク質の結晶化が進められているので、材料科学や生命科学を修めた人材が必要です。また、小型衛星から得られるデータ利用ではデータサイエンティストが求められ、宇宙での食糧栽培では、一見、宇宙開発とはかかわりなさそうな農学を修めた人材が活躍する場が得られるでしょう。宇宙産業があらゆる産業とつながり宇宙利用が加速している現在、あらゆる分野の人材が求められていると言えます。

宇宙開発を事業として行うためには、それを可能にする法律や政策が必要であり、さまざまに展開される宇宙事業をカバーする保険を充実させることも喫緊の課題です。宇宙法に詳しい弁護士や保険のエキスパートといった人材なども欠かせません。

必要な人材が多様化しているのは、宇宙産業がいかに活発になってきているかを示す証拠と言えますが、民間企業の取り組みである以上、ビジネスとして成立させる必要があります。ビジネスとしては始まったばかりの宇宙産業を成長させられる人材が、今後さらに求められていくでしょう。

第1回「宇宙開発」 テーマ監修

- 大貫 美鈴(おおぬき みすず)

- スパークス・イノベーション

・フォー・フューチャー株式会社

エグゼクティブバイスプレジデント、

宇宙投資担当

日本女子大学卒業後、清水建設株式会社の宇宙開発部署、JAXAでの勤務を経てスペースアクセス株式会社を設立、宇宙ビジネスコンサルタントとして欧米のプロジェクトに参加するなど商業宇宙開発の推進を目指して活動。2020年より現職。主な著書に『宇宙ビジネスの衝撃』(ダイヤモンド社)がある。 -

- (1/6)

- 次のページ