- トップ

- 就活準備

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- 広告・出版・マスコミ業界

- マスコミ(放送・新聞)業界

マスコミ(放送・新聞)業界

業界の現状と展望

マスコミ(放送・新聞)業界を理解するポイント

- 広告費は3年連続で過去最高も、インターネット広告が主流に

- 販売部数減が止まらない新聞。不動産などのその他収入が業績を支える

- インターネットとの融合が進むテレビ

- 放送機器の維持コストが大きいラジオ。AMからFMへの移行が進む

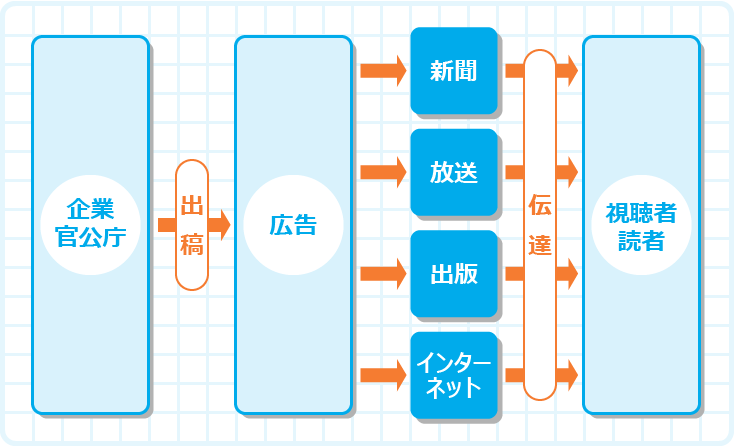

時代ともに変化するマスコミ界の構造

「ありとあらゆる情報を大勢の人に一度に伝達する」のがマスコミュニケーション(マスコミ)の使命。新聞、放送、出版、広告業界などがこれに当たる。古くから活躍してきた業界だが、いずれもインターネットやスマートフォンといった新しいメディアの発達に大きな影響を受けている。中でも収益の多くを広告に依存している新聞、放送、出版業界は、広告出稿先がインターネット広告にシフトしており厳しい戦いを強いられている。

大手広告代理店の電通がリリースした「2024年 日本の広告費」によれば、2024年の日本の総広告費は、前年比4.9%増の7兆6,730億円となり、3年連続で過去最高の数字を記録した。

社会全体がデジタル化に向かう流れもあり、インターネット広告費が前年比9.6%増の3兆6,517億円と伸長、広告費全体に占める割合は47.6%と5割に迫る勢いだ。また、これまで広告業界をけん引してきた、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ(地上波テレビ+衛星メディア関連)のマスコミ四媒体広告費も、前年比0.9%増の2兆3,363億円と3年ぶりに前年超となった。

マスコミ四媒体の中で、新聞は前年比2.7%減の3,417億円とマイナスとなったが、雑誌広告費は同1.4%増の1,179億円、ラジオ広告費は2.0%増の1,167億円、テレビメディアは同1.5%増の1兆7,065億円とプラスとなった。

また、インターネット広告費の一部に含まれる、「マスコミ四媒体由来のデジタル広告費(マスコミ四媒体の事業者が主体となって提供するインターネットメディア・サービスにおける広告費)」も、前年比17.5%増の1,520億円と引き続き好調で二桁成長となった。中でも、見逃し無料配信動画サービスは、根強い人気があるドラマやバラエティーの視聴に加え、パリ2024オリンピック・パラリンピックなどの開催によりスポーツのライブ視聴も増加、再生数・ユーザー数ともに順調に増えた。また、インターネットテレビサービスは、従来のリアリティーショーやドラマ、バラエティー、スポーツに加え、アニメによるユーザー数が増加している。そのため、中でもテレビに由来するインターネットメディア広告費が同24.9%増の447億円と伸長している。

マスコミ業界は高い編集力や制作力を持っており、多彩で優良なコンテンツを提供できる会社が多い。広告がインターネットにシフトする流れをうまく取り込み、いかに共存できるかが、インターネット・スマートフォン時代に生き残る重要な鍵になってくるだろう。

新聞業界は部数も減少する中、その他の収入が業績を支える構造

新聞は大きく分けて一般紙と専門紙がある。一般紙には全国に販売網を持つ5つの全国紙、県や一部地域など限られた地域で発行される地方紙、複数の都道府県で発行されるブロック紙がある。専門紙は特定の分野や業界などに特化した新聞で、スポーツ新聞や株式新聞のような業界紙が有名。他にも英字紙や子供新聞も専門紙に含まれる。

一般社団法人 日本新聞協会によれば、2024年の一般紙の発行部数は前年比6.5%減の2,493万8,756部、スポーツ紙は同12.4%減の167万7,822部となった。近年は両紙合わせて、毎年200万部程度の減少が続いている。2007年(約5,171万世帯)までは1部を超えていた1世帯当たり部数も年々減っており、2024年(約5,874万世帯)は0.45部にまで減少している。世帯数は増加しているものの、ニュースは何らかの他のメディアで接する人が多く、紙の新聞を読む人は減っているというのが実情だ。

紙の新聞を巡る環境が厳しくなる中、見やすさや一覧性というメリットを強調しつつ、各社インターネットとの共存を図って生き残りに懸命だ。電子版への移行を進めるだけでなく、新聞以外の事業からの収益確保にも注力している。

同協会の資料によれば、2023年度の新聞社の総売上高は前年度比1.3%減の1兆3,087億円。販売収入は同1.3%減の6,533億円で総売上高に占める構成比は49.9%、広告収入は同6.1%減の2,420億円で構成比は18.5%だった。その他収入は同1.6%増の4,134億円で構成比は31.6%となっており、近年は総売上高におけるその他収入の割合が増加傾向にある。

資金力のある大手新聞社の中には、不動産関連事業に注力しているところもある。

ポイント

全国紙を発行する新聞社の中で、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞の3紙を三大紙、日本経済新聞と産経新聞を加えた5紙を五大紙と言います。「読売新聞 MEDIA GUIDE 2024/2025」によれば、読売新聞の朝刊販売部数は618万部、朝日新聞は356万部、毎日新聞は162万部、日本経済新聞は143万部、産経新聞は91万部となっています。なお、地方紙ながら東海エリアで圧倒的な存在感を持つ中日新聞の朝刊販売部数は179万部で、朝日新聞に次いで3番目に多い販売部数となっています。 *販売部数は、日本ABC協会「新聞発行社レポート半期」2023年7月~12月平均

インターネットを中心とした通信との融合が進む

放送開始から70年が経過。インターネットがテレビに次ぐ第2のメディアへと成長し、いや応なしに新時代に突入したテレビ業界。2011年に高画質・高音質の映像と音声が楽しめるフルハイビジョンの「地上デジタル放送」へ完全移行となり、さらに高画質な映像や高音質の音声が楽しめる4Kや8Kでの放送に移行しつつある。2018年12月からは、BSと110度CSにおいて、4K・8Kの実用放送である「新4K8K衛星放送」が始まった。

そんな状況の中、各局とも動画ポータルサイトの運営、番組で紹介した食品やグッズの通販(テレビショッピング)などに力を入れている。

また、テレビ局にとっての強みは過去の膨大なアーカイブ。人気のあった番組の数々はもちろん、放送が終わったばかりのドラマをオンデマンドで有料配信するサービスなど、インターネットを中心とした通信事業との融合が進んでいる。

さらに、テレビでの放送とインターネット配信を同時に行う、「インターネット同時配信」も始まった。NetflixやYouTubeといった動画配信サービスの利用拡大で、テレビ離れが進んでいるとされる若者を中心とした人たちに、スマートフォンなどでテレビを見てもらうことも狙っている。NHKは「NHKプラス」で、民放は「TVer」で、放送中の番組や過去に放送された番組をインターネットで視聴できるサービスを提供している。

ポイント

インターネット回線に接続されたテレビのことをコネクテッドTV(CTV)と言います。TVerや、Netflix、YouTubeなどをテレビで視聴できるので、広告媒体としても注目されています。コネクテッドTVの普及率も増加傾向にあり、ビデオリサーチ社の調査によると、東京50km圏で59.6%(2023年)となっています。

ラジオ業界でも広がるインターネット配信

ラジオには、AM放送、FM放送、短波放送があり、それぞれがオリジナルのコンテンツを制作し放送している。インターネットとの融合が進むのはラジオ業界も例外ではなく、全国のラジオ放送事業者が新たに制作した音声コンテンツや、過去に放送された番組を有料で配信するサイトがオープンしている。

全国を対象に配信できるので、例えば東京に転勤してきた地方出身者が、地方のラジオ番組を聴くことができる。「radiko」では、日本のラジオ放送をインターネットで同時にサイマル配信(ライブストリーミング)する、IPサイマルラジオ(Internet Protocol Simulcast Radio)サービスをスタート。パソコンやスマートフォンでラジオを聴くことができる。

なお、AM放送の維持管理コストの負担が難しいなどの理由で、コストが抑えられるFM放送への転換や、AM放送局の廃止を検討している民間AMラジオ事業者もある。総務省のサイトには、「2024年2月1日から2025年1月31日までの間において、AMラジオ放送の休止を予定している放送事業者は13社、AM局数は34局であり、全てのAMラジオ放送が休止するものではありません」とある。

業界関連⽤語

BPO

Broadcasting Ethics & Program Improvement Organizationの略で、放送倫理・番組向上機構と呼ばれている。NHKと日本民間放送連盟によって組織された任意団体で、自主独立した第三者的な立場から、放送による人権侵害や青少年に有害といった、視聴者などから問題があると指摘された放送を検証する。放送番組の取材・制作の在り方や番組内容に関する諸問題について審議を行い、必要に応じて見解や勧告を出す。

記者クラブ

政府や地方自治体、大企業や業界団体などの継続取材を目的として、マスコミ記者たちで構成される親睦団体。取材活動の拠点となるため、リリースや共同会見など記者クラブを通じて世の中にそのまま伝わる情報は多い。一部でなれ合いや画一的な報道に終始しているという批判の声もある。

なお、日本記者クラブは、外国メディアも含む新聞・通信・放送の報道機関による非営利の独立組織。来日する海外の大統領や首相、専門家、研究者らをゲストに招き記者会見を開く。記者クラブとは沿革や性格が異なる組織。

通信社

新聞社や放送局などのマスコミ、あるいは民間企業の求めに応じてニュースを提供する会社で、独自に海外支局などを持てない地方紙では通信社提供のニュースに頼る割合が大きい。

営利を目的とした会社法人、複数のマスコミの共同出資による組合法人、半国営企業的なものの3つに大別される。国内では共同通信社や時事通信社、米国のAPやUPI、フランスのAFP、中国の新華社などが有名。

視聴率

テレビ番組やCMがどれくらいの世帯や人々に見られているかを示す指標。広告効果を測る重要な指標になるだけでなく、番組制作や編成にも役立っている。

視聴率調査には、家庭内にPM(ピープルメーター)という機器を設置し視聴開始時と終了時にボタンを押すことで視聴データを測定するPM(ピープルメーター)システム、ボタンを押すことなく1日分の視聴データが蓄積され集計されるオンラインメーターシステムなどの方法がある。

SVOD・TVOD・AVOD

いずれも、動画配信サービス(VOD=Video On Demand)の提供方法。SVODは、Subscription Video On

Demandの略で、定額制動画配信サービスといわれているもの。毎月一定の料金を支払うことで、提供している映画やアニメ、ドラマなどが見放題になる。Netflix

やAmazonプライム、Huluなどが有名。TVODはTransactional Video On Demandの略で、都度課金型動画配信サービスといわれているもの。レンタルDVDのように、見たい作品を選んで1本ずつ料金を支払う。AVODは、Advertising Video On Demandの略で、広告を視聴することで動画を無料で見られるサービス。YouTubeやTVerなどが有名だ。

また、EST(Electronic Sell Through)というサービスもあり、これは作品1本を丸ごとダウンロードして購入する。視聴できる期間が設定されているTVODと異なり、いつでも動画を見ることができる。

動画配信サービスを提供する会社は、通常、これら複数の視聴法をユーザーが選べるように提供している。

AM放送・FM放送・短波放送

ラジオには、超短波帯の周波数を使うFM放送や中波帯の周波数を使うAM放送、短波帯の周波数を使う短波放送がある。FM放送の場合、視聴エリアは広くないが高音質、AM放送では、音質はFM放送に及ばないもののより広範囲で聴取できるといった特徴がある。短波放送はさらに音質は劣るが、広範囲で視聴できるため国際放送などに多く、条件がよければ日本でもほぼ世界中の短波放送が聴取できる。なお、受信にはそれぞれ専用の受信機(ラジオ)が必要で、AM放送とFM放送など複数の放送が受信できる受信機(ラジオ)も多い。

どんな仕事があるの︖

放送業界の主な仕事

編成

番組企画や放送中に入るCMの本数を決定したり、放送のタイムテーブルなどを作成したりする。

ディレクター

いわば「現場監督」。番組の構成や演出、スケジュールなど全てを指揮、監督する。

プロデューサー

番組を制作する際の全体の責任者。予算を決定し、スタッフを管理するなど、管理職的な面を持つ。

アシスタントディレクター

文字通り、ディレクターの助手を務める。スタッフ・出演者の弁当の手配や出演者の世話など雑用を一手に引き受ける。

技術

カメラマン、照明、編集など、番組制作現場のスペシャリスト。それぞれの専門知識や経験、センスなどが問われる。

営業

民放の収入源であるCMを確保するため、スポンサーとなる企業に番組やCM枠を販売する。

アナウンサー

ニュースキャスター、番組の司会、スポーツの実況中継などに携わる。一見華やかだがほとんどの場合はあくまでも放送局の社員であるため、デスクワークも多い

新聞業界の主な仕事

記者

政治・事件や社会現象、街で話題になっていることなどを取材し、記事を執筆する。日夜を問わないハードな職種だけに、機動力と体力が求められる。

校正・校閲

記事に誤字・脱字がないかをチェックする「校正」と、事実関係の誤り、表現の適切さなどのチェックを行う「校閲」がある。

技術

新聞制作のためのコンピューターシステムの開発、保守・管理を行う。紙面に使う原稿や写真などのデータを印刷工場へ送る。

営業

広告代理店と連携し、収益源となる広告を募集。自社が発行する新聞・雑誌に掲載する。

販売

販売政策を企画・立案し、実行する。また、全国の販売店と連携し、購読者獲得を目指す。

事業

展覧会や博覧会、舞台公演など、文化事業やイベントを企画・運営する。

業界地図でもっと詳しく知る

マスコミ(放送・新聞)業界の企業情報

※原稿作成期間は2024年12⽉28⽇〜2025年2⽉28⽇です。