- トップ

- 就活準備

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- メーカー業界

- 電子・電気・OA機器業界

電子・電気・OA機器業界

業界の現状と展望

電気・電子・OA機器業界を理解するポイント

- 信頼性が高い日本の電子部品

- 世界中で競争が激化する全固体電池とポストリチウムイオン電池

- 2023年がシリコンサイクルの底? サイクルは3~4年程度

- 1兆円を超える補助金で日本の半導体産業の復活を狙う

- 世界市場を席巻する日本メーカーのOA機器

- 長期的には漸減傾向にあるOA機器業界。収益源はハードからソフトへ

- 規模拡大で効率化を図るため合弁や提携が加速するOA機器業界

円安の影響もあり輸出は順調だが。国内では高価格でも売れる高機能製品がポイントか

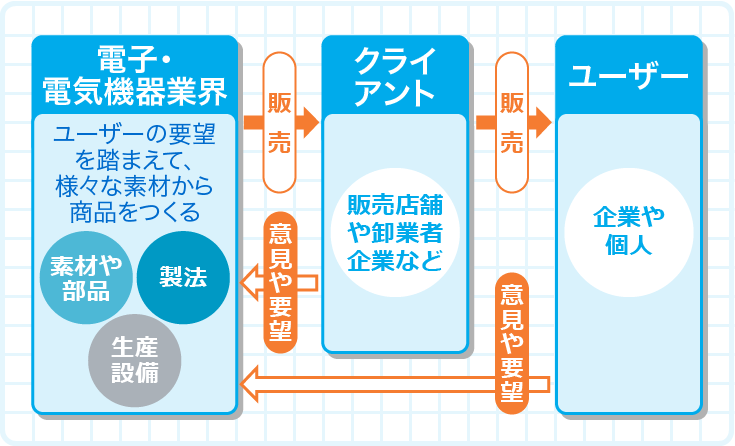

電子・電気機器業界では、生活に必要な家電や電気用品をさらに便利、快適にするための研究・開発が日々重ねられ、次世代向けの商品が、消費者や企業向けに企画、販売されている。

一般社団法人電子情報技術産業協会の「2024年民生用電子機器国内出荷統計」によれば、2024年の民生用電子機器(映像機器・オーディオ関連機器・カーAVC機器)の国内出荷実績金額は1兆474億円で、前年比6.7%減となった。映像機器が同2.8%増となったものの、オーディオ関連機器は同7.9%減、カーAVC機器は同15.6%減とマイナス幅が大きかった。なお、カーAVC機器とは、自動車に搭載するETCやドライブレコーダーなどで、底堅い需要があるが、2024年に関しては自動車生産台数減少の影響を受けた。

また、財務省貿易統計によれば、2024年の電気機器の輸出総額は、前年比7.0%増の17兆9,230億円となった。金額が大きい半導体等電子部品が同10.6%増の6兆756億円となったことが大きい。音響・映像機器は同2.6%増の7,622億円となった。

一方、一般社団法人日本電機工業会によれば、2024年の民生用電気機器(冷蔵庫やエアコン、洗濯機などのいわゆる白物家電)の国内出荷金額は前年比1.4%増の2兆5,801億円とプラスになった。8,351億円と出荷金額が大きいルームエアコンが、同6.7%増と伸びたことが大きかった。

電子機器を見えないところで支える重要パーツ

電子機器の電気回路に搭載されているのが電子部品。電気製品はもちろん自動車は機械なのにも大量に搭載されており、長期間安定した性能を発揮し続けることが求められる重要パーツだ。一つの電子部品が不具合を起こすだけで、機器は正常に動かなくなるため、信頼性が極めて重要で、高い技術力を持つ日本企業の電子部品は世界中の機器に採用されている。

電子部品の分類方法にはさまざまなものがあるが、電子情報技術産業協会の電子部品部会では、抵抗器やコンデンサ、トランスなどは受動部品、スイッチやコネクター、タッチパネルなどは接続部品、センサーやアクチュエーター(電気や油圧などのエネルギーを機械的な動きに変換するもので、電気モーターや油圧シリンダーなどがある)、マイク、スピーカーなどは変換部品、電源部品や高周波部品などをその他電子部品としている。多種多様な電子部品が新しく生まれており、その数は計り知れない。同部会によれば、2023年度の電子部品出荷額は前年度比1.0%減の4兆3,814億円で、全体の47.5%を占める受動部品は同1.0%減の2兆818億円となっている。

ポイント

電子情報技術産業協会の電子部品部会の統計資料(「電子部品用途別構成比推移」)によれば、2024年7~9月の期間で電子部品が最も使用されたのは自動車の36.9%、次いで通信機器が29.0%、PC・周辺機器が11.1%となっています。自動車はより電装化と、進化した運転支援システム(ADAS)の搭載が進むので、各社は引き続き自動車向けに注力しています。

ポストリチウムイオン電池で盛り返したい日本勢

これまでは、リチウムイオン電池は、スマートフォンやパソコン、家電製品などが主な用途だったが、今ではHV(ハイブリッド自動車)やEV(電気自動車)といった車載用が主流になりつつある。リチウムイオン電池は、リチウム、コバルト、ニッケル等のレアメタルを使用するため原材料費が高く、EVでは製造コストの3分の1を電池が占めるといわれている。現状では、中国と韓国の企業がリチウム電池の生産をリードしており、そのため、電子・電気機器業界ではレアメタルの安定的な確保と同時に、リチウム電池に続く、ポストリチウムイオン電池の研究開発に余念がない。

ポイント

リチウムイオン電池の本格的な研究が始まったのは1950年代のアメリカといわれています。その後、世界中で研究開発が進み、2019年にノーベル化学賞を受賞した、旭化成の吉野彰氏らが、現在のリチウムイオン電池につながる基礎概念を確立しました。この時に負極に採用されたのが、2000年にノーベル化学賞を受賞した、白川英樹博士らが発見した導電性のあるポリアセチレンです。なお、リチウムイオン電池を世界で初めて商品化したのは、西美緒氏らを中心に独自に開発を進めていたソニー・エナジー・テック(当時)です。

ポイント

かつて、バッテリーの世界市場で、日本企業は約8割のシェアを握っていました。しかし、近年は中国や韓国の企業に押され、パナソニックホールディングスを除き世界市場での存在感は劣っています。EVに搭載されるリチウムイオン電池市場では、中国のCATLが4割弱を有し、中国のBYDが約16%、韓国のLGエナジーソリューションが約14%となっています。

3~4年のシリコンサイクルの谷間から脱出。半導体需要の好転が本格化

WSTS(World Semiconductor Trade Statistics:世界半導体市場統計)2024年春季半導体市場予測によれば、2023年の世界の半導体市場は前年比8.2%減の5,269億米ドルと推定。主にパワー半導体が推進するディスクリートカテゴリーは、同4.5%増となったが、アナログ、マイクロ、ロジック、メモリーを含むすべての集積回路(IC)カテゴリーは、同9.7% 減となっており、中でもメモリー部門は同28.9%減と落ち込みが激しい。自動車生産の回復や産業用機器は堅調だったものの、在宅勤務による特需が一段落したことなどの影響もある。

しかし、3~4年で好況と不況が入れ替わるいわゆるシリコン(半導体)サイクルは、2023年に底打ちし回復軌道に入ったと見られており、2024年は回復が見込まれている。2024年については、ディスクリートカテゴリーは前年比7.8%減の市場規模328億米ドル、オプト(光学半導体)カテゴリーは同1.0%減の市場規模 427億米ドル、センサー&アクチュエーターカテゴリーは同7.4%減の市場規模183億ドルと減少するが、集積回路(IC)カテゴリーは同20.8%増の5,175 億ドルと予測。中でも在庫調整が続いていたメモリー部門は、AI用データサーバーの増加で需要が急増したため同76.8%増の1,632億米ドルにまで急回復すると見込んでいる。総額では同16.0%増の6,112億米ドルに達すると想定、2025年についても、伸び率は減少するものの前年比12.5%増の6,874億米ドルとしている。

生成AI(人口知能)の急速な浸透、5GやIoT(モノのインターネット)化の進展、データセンターの能力拡大、自動車のEV化や高性能化、再生可能エネルギー投資など半導体需要は底堅いと見ている。日本市場においても2024年は前年比4.6%増の6兆8,670億円(ドルベースでは前年比1.1%減の463億米ドル)、2025年は同9.3%増の7兆5,088億円(同前年比9.3%増の506億米ドル)に加速すると予測している。

ポイント

近年、GPU(Graphics Processing Unit)といわれる画像処理半導体の需要が世界的に高まっています。コンピューターで汎用的な処理を行うCPU(Central Processing Unit:中央演算装置)と異なり、GPUは画像や映像を処理する際に使われます。CPUのような幅広い処理には向きませんが、特定の作業を並列かつ高速で処理することができます。元来、ゲームなどの画像処理用に使われていましたが、今ではAIに欠かせない半導体となっています。現状では、NVIDIA(エヌビディア)の製品が世界市場を席巻しています。

将来に向けて旺盛な需要が期待できるパワー半導体

半導体にはさまざまな分類の製品があるが、パワー半導体とは、一般的に高い電圧や大きな電流の制御や変換ができる半導体のことをいう。すでに、さまざまな機器に使用されているが、環境意識への高まりもあり、電気の無駄を極力少なくできるパワー半導体の需要は年々高まっている。さらに、パワー半導体は、直流を交流に、交流を直流に変換したり、電圧や周波数を制御したりできるため、EVを動かすための電力や電圧を制御する中核部品でもある。EV化の進展はさらにパワー半導体の需要を喚起することになる。

なお、パワー半導体を含めた多くの半導体の素材にはシリコン(Si)が採用されている。しかし、高性能なパワー半導体では、素材にシリコンカーバイド(SiC)の採用が進んでおり、半導体素材の世界でも開発競争が激化している。

矢野経済研究所では、2023年のパワー半導体の世界市場は258.1億米ドルと予測、2030年には369.8億米ドルにまで規模が拡大すると見通している。

安全保障の観点からも将来を見越した巨大な投資が進む

米中対立やロシアのウクライナ侵攻を経験した現在、半導体は重要な戦略物資の一つとみなされている。世界各国は猛烈な勢いで支援対策を進めている。

日本国内においても、経済産業省を中心にファウンドリー(半導体製造を専門に行う会社)最大手のTSMCを熊本に誘致。日本政府も、1兆円超の設備投資額に対して、最大4,760億円の補助金を支給。2024年12月27日までに稼働が開始された。すでに第2工場の計画も進んでおり、政府は7,320億円の補助金を表明、さらに第3工場の誘致合戦も始まっている。

また、2022年8月に、トヨタ自動車やNTT、ソニーグループなど国内企業8社が出資し、新しい半導体製造会社「Rapidus(ラピダス:ラテン語で「速い」という意味)」を設立。政府も多額の補助金支給を決定しており、官民で最先端の次世代半導体の国産化を目指している。かつては世界を席巻した日本企業だが、徐々に競争力を失い、製造技術も世界から大きく遅れているといわれている。ラピダスでは、これまで十分に連携できなかった海外メーカーとの連携も強化し、回路の線幅が2ナノメートル(ナノメートルは10億分の1メートル)の半導体の製造ライン確立に向けて取り組んでいる。半導体は回路の線幅が狭いほど処理能力が高く、2025年にパイロットラインの稼働を開始し、2027年をめどに2ナノメートル単位の半導体の量産化を目指している。

厳しい環境ながら既存事業の改善で収益を向上。今後は提携や合弁も活発に

OAとは、Office Automation(オフィスオートメーション)の略。OA機器業界では、オフィスでの業務を効率化・自動化する、コピー機やFAX、プリンターといった機器の研究開発、販売を行っている。

オフィス作業の効率化・自動化はあらゆる企業にとって欠かせない。日本企業のOA機器は高性能で高品質との評価が高く、これまで世界中のオフィスに導入されてきた。複合機の分野では日本企業が約7割のシェアを占めている。上位に位置するアメリカの2社も日本企業のOEM供給を受けており、実質的には市場の多くを独占している状態だ。なお、複合機には高いレベルでの光学技術が求められており、OA機器業界の多くの企業がカメラの開発に携わっていたことも日本企業の強さに影響している。

ただし、IoTの進展や導入、ペーパーレス化の動きもあり、OA機器をめぐる状況は厳しい。

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の事務機械出荷実績によれば、2024年1~6月の事務機器の国内外を合わせた出荷金額は、9,108億円となった。国内向けは1,651億円で、海外向けは7,457億円だった。国内向けはほぼ横ばいだったが、海外向けが好調で全体としては前年を上回った。

*上記の出荷実績は半年分の数字であることに注意してください

金額比率の高い、複写機・複合機は国内外合わせて前年同期比で8.5%増と好調だったものの、台数ベースでは同9.7%減となった。複数の機能を持つMFPタイプのページプリンターは同16.6%増と好調だったが(台数は同5.2%減)、プリント機能のみのSFPタイプのページプリンターは、同10.1%減(台数は9.8%減)となった。大判インクジェットプリンターは同8.3%減、データプロジェクターは同0.4%減、電卓&電子辞書は同0.1%増などとなっている。前年売上は上回っているものの、台数ベースでは前年同期比で減少しているものが多く、円安の影響や値上げの影響がうかがえる。

各社はすでに、従来の箱(ハードウエア)を売って、トナーやインクなどの消耗品で収益を上げるというビジネスモデルから、事業規模や内容に合わせた機器の提案、導入、メンテナンス、サポートまでをトータルに行うソリューション販売へのシフトを目指している。ペーパーレス化の加速もあり、データの記録や保管といったIT支援サービスも求められており、さまざまな機器やソフトウエアとの連携を強化して、効率的で最適なビジネス環境を構築するソリューション需要は増大すると見られている。また。各社は独自に構造改革を進めているが、近年は業界再編の動きも始まっている。

ポイント

リコーと東芝テックは合弁会社のエトリアを設立し、MFP(複合機)に搭載する共通エンジンを開発・生産、両社に供給することを明らかにしました。基幹部品の共通化や部品などの共同購入、生産拠点の相互活用なども進めるとのこと。また、富士フイルムビジネスイノベーションとコニカミノルタも、原材料および部材調達の連携を図る合弁会社の設立を表明しています。

業界関連⽤語

MEMS(メムス)

Micro Electro Mechanical Systemsの略で、センサーやアクチュエーター(モーターやシリンダーなど、電気信号やエネルギーを物理的運動に変換するもの)、電子回路などを、シリコンウエハなどの上に作り込んだ超小型システムで、半導体製造技術を応用した微細加工技術で作られる。平面状に電子回路を集積するLSI(大規模集積回路)と異なり、立体的に積み上げることで、電気的な機能に加えて機械的な機能を組み込むこともできる。自動車やスマホ、ゲーム機、医療機器など、幅広い業種の製品への採用が急増しており、市場規模も拡大している。次世代産業を支える技術の一つとしての期待も大きい。

量子コンピューター

実用化に一歩近づいた次世代コンピューターの一つ。一般的なコンピューターでは、すべてのデータを「0」と「1」の2種類の信号で表しデータ処理を行うが、量子コンピューターでは、これまでとは全く異なる量子力学的な動作原理を活用し演算プロセスを実現する。

そのため、「0」と「1」が共存した状態で同時にデータ処理を行え、スーパーコンピューターをはるかにしのぐ、大量データを一度に処理することが可能になるとされる。

AI半導体

AIのために作られた専用半導体部品。コンピューターに搭載されるCPUやGPUは年々高性能になっているが、ビッグデータやブロックチェーン、AIなどの大規模演算を行うには処理能力が追いつかなくなってきている。

そこで登場が待たれるのが、GPUのようにCPUを補助し、AIの演算を行う専用チップ(AI半導体)。

大規模言語モデル(LLM)の登場で計算量は爆発的に増加しており、ますます超並列・高効率で処理が可能な半導体チップが求められている。急拡大する市場と見込まれており、各社が激しい開発競争を繰り広げている。

EUV露光装置

露光装置とは高度な光技術で半導体の回路をシリコンウエハに印刷するための機械。半導体は回路幅を微細化するほど処理能力を高めることができ、最先端の半導体では回路の線幅を3ナノメートル(ナノメートルは10億分の1メートル)まで微細化し、量産している。EUV露光装置は、極端紫外線と呼ばれる非常に短い波長の光を用いた装置で、従来の技術では加工が難しい20ナノメートルよりも微細な回路の加工を可能にしている。現在、こうした微細加工ができるEUV露光装置はオランダのASML社の独占状態にあり、いずれ理論的限界ともいわれる2ナノメートルの半導体も登場してこよう。国内企業8社が出資して設立した、半導体製造会社「Rapidus(ラピダス)」は、最先端の次世代半導体の国産化を目指すことを明らかにしており、2027年をめどに2ナノメートルの半導体の製造ラインを確立し量産化を目指している。

EMS・OEM・ODM

EMSは、Electronics Manufacturing Servicesの略で、電子機器の製造を受託するサービスを意味する。親会社の指示で製造業務に特化した「下請け」とは異なり、契約を基に量産規模でロット生産を行う。資材や部材の決定や調達、設計、配送など製造以外の工程を行うこともあり、鴻海精密工業など台湾企業が上位を占めている。OEMは、Original Equipment Manufacturingの略で、設計などは自社ブランドを持つ発注元が行い、製造だけは発注先が行うケース。日本では、相手先ブランド名製造ともいわれる。ODMは、Original Design Manufacturingの略で、相手先ブランドによる製品を手がけるのはOEMと同じながら、企画・設計の段階から製造までの一連の工程を請け負う、OEMの発展形。

スピントロニクス

エレクトロニクス(電流や電圧を信号や情報として利用する技術)と、電子が持つ磁石の性質(スピン)を同時利用する技術がスピントロニクス。従来のエレクトロニクスとスピントロニクスの技術を融合することで、高性能で省電力といった、これまでの半導体の限界を超える新しい半導体が登場することが期待されている。さまざまな電子機器の性能を桁違いに向上させることができる技術として、注目されている。

半導体パッケージ技術

繊細なチップを水分やほこりなどの外部環境から保護する、外部と接続・通信できるよう端子を設ける、焼き付けられた配線板にチップを実装する、放熱を行うなどの役割を果たすのが、半導体パッケージ。

半導体の製造工程には、シリコンウエハに回路を焼き付ける前工程と、そのシリコンウエハを切り出して半導体パッケージ基板に実装する後工程がある。完成品ができるまでのすべてが重要な工程であるが、半導体の微細化や高性能化、さらなるデータ処理高速化の要求もあり、半導体パッケージ技術に対しても、これまでにない技術的革新が求められ、研究開発が進んでいる。

近年は、機能が異なる複数の半導体チップを、一つの半導体パッケージ基板に高密度で実装できる、次世代パッケージ技術の重要性が高まっている。

ヒートポンプ技術

ガスや石油などの化石燃料を燃やさずに、空気中の熱エネルギーを集めて空調や給湯などに使えるようにする技術。気体を圧縮すると温度が上がり、膨張させると温度が下がる、熱は高い方から低い方へ移る、といった性質を活用している。電力は圧縮機などに使うだけなので、省電力。化石燃料による燃焼方式と比較して、二酸化炭素排出量を大幅に削減できる技術として注目をあびている。

エアコンや給湯機には、すでにヒートポンプ技術が採用されているものもある。既存の設備をヒートポンプ技術採用機器に置き換えるだけで、大きな省エネ効果が期待でき、さらなる普及が期待されている。

積層セラミックコンデンサ

日本企業が得意とする代表的な電子部品の一つで、MLCC(Multilayer Ceramic Capacitors)とも呼ばれる。電気を保持しながら一定量ずつを送り出すダムのような役割を担う電子部品で、ノイズの除去や電圧を一定に保つ目的などで使用されている。電気をためる誘電体の層と金属の層が1,000を超える製品もあり、スマートフォンやパソコンなどの電子機器はもちろん、自動車にも大量に使用されている。自動車の電動化が進む上での重要部品の一つで、現状の車でも6,000個程度のMLCCが必要とされており、将来的には1万個を超えるといわれている。

自立給電型コインバッテリーモジュール

太陽光発電関連技術と無線通信のブルートゥースを組み合わせることで、自ら発電して給電も可能としたコイン型のバッテリーモジュールで、電子部品製造を手がけるSMKが開発した。2024年9月に発表されたものは、コイン型電池として一般的なCR2032に代替可能な大きさだが、そのサイズに限定されるものではなく、注目をあびている。

どんな仕事があるの︖

電子・電気・OA機器業界の主な仕事

営業

自社商品を、顧客である販売店や企業に提案・販売するほか、販売店には新商品の売り方、売り場づくりなども提案する。

企画

マーケティングデータや世界情勢などを分析し、新しい商品やサービスを企画する。

資材調達・購買

世界各地の製造工場からのニーズを取りまとめて、国内外から材料となる素材や部品を仕入れる。

マーケティング

コールセンターなどに寄せられる意見や要望、市場調査などを踏まえて、ユーザーがどんな商品、機能を求めているのかを分析し、商品企画や開発につなげる。

システム・ネットワークエンジニア

主に企業向けに、自社商品の使い方やネットワーク構築の提案、技術的なサポートを行う。

商品開発

既存商品を改善するほか、新商品の企画を立てて、試作や開発を行う。

基礎研究

次世代向け製品に役立てるため、最先端技術の研究を行う。

生産管理

スケジュールや計画を立てて、スムーズに生産できるよう手配する。

業界地図でもっと詳しく知る

電子・電気・OA機器業界の企業情報

※原稿作成期間は2024年12⽉28⽇〜2025年2⽉28⽇です。