不動産業界

業界の現状と展望

不動産業界を理解するポイント

- 土地の開発や賃貸、売買など多岐にわたる業務を行う

- 建設費の高騰もあり好立地では賃料も販売価格も上昇

- 金融政策変更による金利の影響を受けやすい

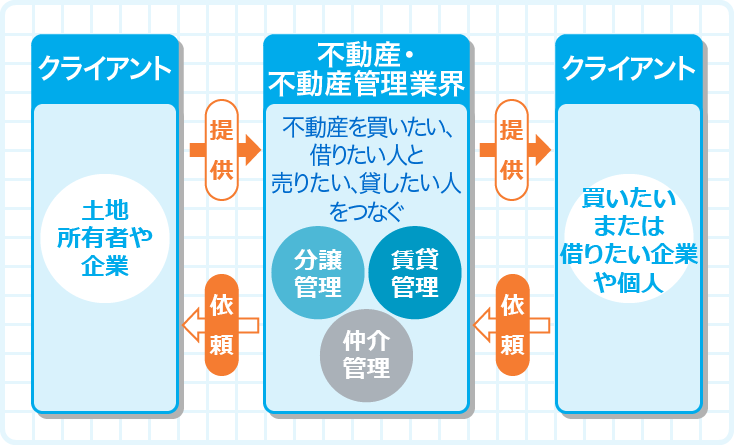

住みたい人と売りたい人、貸したい人をつなぐ

不動産業界では、商業施設、オフィス、個人住宅など、さまざまな建物や土地を取り扱い、開発、販売、賃貸、仲介、管理といった業務を行っている。得意とする分野はそれぞれの企業ごとに異なっている。

開発ではデベロッパーと呼ばれる事業者が、マンションや商業施設の企画から土地の取得、資金の確保などを、販売、賃貸、仲介では、建物に住みたい人(または利用したい人)と売りたい人(または貸したい人)をつなぐ仕事が中心となる。また、管理では建物の設備管理やテナントの誘致、賃料の回収やトラブル対応といった業務を行っている。

建設費の上昇で高騰した新築マンション。中古マンションも値上がり

新築マンションの販売価格上昇が止まらない。事業用地は高止まりし、建設作業員も不足気味で人件費も増加傾向、原材料価格上昇の影響も大きい。特に供給戸数を大幅に増やすことが難しい大都市圏ではこうした傾向が顕著だ。海外からの資金も流入しており、都心の高級物件の人気は非常に高い。また、郊外の駅近マンションも値上がりしている。

不動産経済研究所の発表によれば、2024年の首都圏の平均販売価格は前年比3.5%減の7,820万円。東京23区に限れば同2.6%減の1億1,181万円となった。販売戸数は同14.4%減の2万3,003戸で、1973年以降で最小になった。2023年は超高額マンションが分譲されたこともあり、平均販売価格は下がったが、建築費用や用地、供給件数の減少などもあり、高止まりは続いている。

また同研究所では2025年のマンション市場も予測している。資料によれば、首都圏のマンション供給は前年比13.0%増の2万6,000戸、東京23区では都心や湾岸で始動する大型タワーマンションがけん引し、同42.9 %増の1万2,000戸と急回復すると予想。建設費の高騰で販売価格が上昇していることから23区以外の周辺エリアは減少傾向と判断している。また、金利の上昇の影響は軽微と見ている。

新築物件の価格高騰で、マンション取得層や投資家は、中古マンションや賃貸住宅、建売住宅にも流れている。そのため中古物件価格も上昇、建売住宅も人件費や建設資材の上昇もあり値上がりしている。円安が海外からの投資マネー流入の背中を押すことになり、都心の高級物件だけでなく、地方の人気観光地にある土地や物件に注目している外資も多い。

現在の日本のマンションオーナーは変動金利でローンを借りている人が多いといわれており、日本銀行の金利政策によっては、銀行への返済額が増える可能性もある。不動産業界にとっては、金利と為替の両面を注視する必要がありそうだ。

なお、国立社会保障・人口問題研究所によれば、日本の総世帯数は2015年の5,333万世帯から増加し、2023年の5,419万世帯でピークを迎えるが、その後は減少に転じ、2040年には5,076万世帯まで減少すると推計している(2023年問題)。人の流入が多い大都市圏では、大きな影響はないかもしれないが、地方では空き家が増加する可能性がありそうだ。

ポイント

オフィスやマンションなどの建物は、時間の経過とともに劣化し価値が失われていきます。改装やリニューアル、増築、用途変更などの投資を行って、不動産としての資産価値を高めることを「バリューアッド」といいます。不動産業界の企業が担う仕事の一つで、バリューアッド専門のファンドも存在します。

中古住宅・リフォーム住宅の補助制度

新築住宅は、資材価格や人件費の上昇、用地取得競争の激化などもあり、高止まりが避けられない状況。対する中古住宅の魅力は、その差が縮小傾向にあるものの、新築住宅と比べて価格が安いこと。ただし、耐震性や断熱性能などの性能や機能面での見劣り、見た目の古さで敬遠している人がいるのも事実だ。

しかし、近年は中古住宅や住宅のリフォームにかかわる補助金・減税・優遇制度が充実している。こうした制度を有効活用して中古物件の購入を検討する人も増えている。

2023年問題を通過し好立地オフィスの賃料は上昇に

コロナ禍におけるテレワークの浸透や働き方そのものの転換もあり、都心のオフィスから郊外のオフィスへ移転した企業もあったが、近年は徐々に都心への回帰も見られる。三鬼商事の調査(「最新のオフィスビル市況」)によれば、東京ビジネス地区の平均空室率は、2023年12月に6.03%だったが2024年12月には4.00%まで減少。平均賃料も同1万 9,748円/坪から2万0,296円/坪に上昇した。2023年は、東京都心で延べ 床面積が1万坪を超える大型ビルの竣工が相次いで供給過多となる「オフィスの2023年問題」が話題になったが、新築ビルの空室率も同32.15%から同23.90%に大きく改善している。大型案件によるオフィス供給は引き続くので、一時的に空室率が上昇する可能性はあるが、好条件物件を中心に需要は旺盛で、賃料は高止まりしそうだ。

急拡大しているEC需要を支える物流施設や、AI向けデータセンター、景気変動に比較的強いといわれる賃貸マンション、訪日外国人の増加や景気回復で活況なホテルや商業施設など、不動産業界への関心は高い。

一方で懸念もある。FRB(米連邦準備制度理事会)やECB(欧州中央銀行)、日本銀行の金融政策によって、金利や為替が大きく変動する。金利の変動は、銀行の貸出金利にダイレクトに影響し、高金利下では利払い費用が増加するだけでなく、新規の借り入れ も難しくなる。さらにテレワークの定着もあり、欧米ではオーストリアのシグナ・ホールディングスのように大手であっても資金調達に行き詰まれば破綻する例もある。中国の不動産市況の先行きが見通せないこともあり、金利の変動や経済データなどの関連指標には最新の注意が必要だ。欧米ではすでの金利引き下げに動いているが、インフレ懸念もありトランプ政権の政策が経済活動や金利に与える影響も不透明だ。

ポイント

マンション価格は高止まりが続いており、オフィスの需給バランスも改善してきました。そのため、賃料が上昇する中でも空室率は減少傾向にあります。欧米のような急激な金利上昇の可能性は低いとの見方も根強く、不動産への投資は活況です。大手を中心に各社の業績は順調に推移しており、2025年度についても高水準を維持するとみられています。

業界関連⽤語

デベロッパー

大型マンションやオフィスビル、商業施設などを含めた大規模な都市開発や、宅地開発、リゾート開発などを、事業者として手がける不動産会社を指す。実際の建設作業はゼネコンなどの大手建設会社に発注するが、大規模開発事業では、デベロッパーとゼネコンが共同事業者として企画や開発を進めることも多い。

プロパティーマネジメント(Property Management)

土地や建物などの不動産に関する管理や最適化を行う業務のことをいう。具体的には建物の物理的な管理・維持、テナントや賃借人の誘致・交渉、賃料の請求・回収、トラブル時の対応などがある。 十分なメンテナンスを怠ると、経年変化で設備の陳腐化や資産価値の下落をもたらすことになる。そのため資産価値の向上には、最新のIT化への対応や、さらなる防災対策などを加えた、適切なプロパティーマネジメントが求められている。

空中権

土地の上空にある空間を利用する権利または未使用の容積率(敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合)を移転する権利のこと。東京駅の復元工事に要した資金500億円は、この空中権を周囲に移転・売却することで得たとして話題になった。

さらに、第45代アメリカ大統領になったドナルド・トランプ氏は、ニューヨーク5番街にあるティファニー本店の空中権を購入することで、隣接する58階建てのトランプタワーからの眺望を確保したというのは有名な話。

J-REIT(ジェイ・リート)

J-Real Estate Investment Trustの略語で、「日本版不動産投資信託」のこと。2001年スタート。投資家から集めたお金を、投資会社が分散して複数の不動産に投資し、その運用から得られる賃料収入などの収益が投資家に還元される仕組み。当初はオフィスビル主体だったが、次第に商業施設や店舗、住宅などへと多様化している。

2001年スタート時のJ-REITの時価総額は2,216億円(12月末時点)、2024年1月末時点での銘柄数は58、時価総額は15.3兆円となっている。

スーパーシティー構想

AIやビッグデータなどの最新技術を積極的に活用し、暮らしやすさやビジネスのしやすさにおいても世界最先端を行く、「まるごと未来都市」の実現を目指す取り組み。国家戦略特区としてさまざまな規制が緩和され、交通や医療、通信、教育、エネルギー、金融など種々の分野で新たなビジネスやサービスの登場が期待される。不動産業界のみならず、多様な業種から多くの企業の参画が予定されている。

キャップレート

不動産などの資産価格と資産から得られる純利益の比率で、不動産の収益性を算出するときに用いられる。還元利回りや収益還元率とも呼ばれる。不動産の年間純収益(家賃収入から管理費や修繕費などの経費を差し引いたもの)を不動産価格で除した率のこと。

キャップレート(%)= 1年間の純収益(家賃収入-経費など) ÷ 不動産価格

立地や築年数、間取りなどの条件によって変わるが、一般的に賃貸用住宅の場合は5~8%、事業用なら7~10%程度が目安とされている。例えば、年間で60万円の純収益が見込める物件で、不動産価格が1,200万円の場合、60万円÷1,200万円=0.05(5%)で、キャップレートは5%となる。逆に、キャップレートが5%で年間の純収益が60万であれば、60万円÷0.05=1,200万円となり、不動産価格が1,200万円なら適正価格と言える。もちろん、不動産価格が安く、純収益が高いほどキャップレートは高くなり、優良物件と言える。

どんな仕事があるの︖

不動産業界の主な仕事

分譲営業

不動産を買いたい人に向けて、商品の魅力を紹介するほか、契約のための調整・交渉を行う。

モデルルームやチラシなどからの反響型営業が中心。

仲介営業

不動産を借りたい人に向けて、ニーズに合う物件を紹介したり、貸したい人との条件交渉を代行したりする。

土地の仕入

商業ビルや分譲マンションなどを建設するための土地を調査・分析し、土地所有者から土地を仕入れる。

プロパティーマネジメント

ビルや住宅を一つの財産と考え、テナントの募集から設備メンテナンスまで、資産価値を高めるためのプランを練って、運営を管理する。

マンション管理

賃貸・分譲マンションが快適、安全であるように見守り、管理をする。管理組合の運営補助や管理費などの調整・交渉なども担当する。

管理技術

マンションなどの建物設備点検や修繕計画立案など、技術面での管理を担当する。

業界地図でもっと詳しく知る

不動産業界の企業情報

※原稿作成期間は2024年12⽉28⽇〜2025年2⽉28⽇です。