- トップ

- 就活準備

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- サービス・インフラ業界

- 冠婚葬祭業界

冠婚葬祭業界

業界の現状と展望

冠婚葬祭業界を理解するポイント

- 婚姻件数は減少傾向だが、付加価値サービスの工夫で単価向上を目指す

- 葬儀の機会は増加するものの、簡素化がトレンドに

婚姻件数の減少や少子化、少人数婚が影響も値上げで市場は堅調に推移

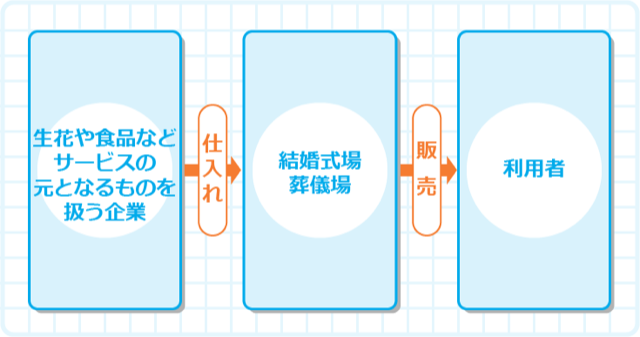

冠婚葬祭業界は、人が生まれてから亡くなり、その後に執り行われる法事までを含めた催し物全般を取り扱う分野。「冠」とはもともと元服(成人を示すために行われる儀式)に由来するもので、今では成人式などでのお祝いを指すことが多い。「婚」は結婚式、「葬」は葬式のこと。「祭」は法事など先祖の霊を祭ること全般をいう。

中でも、結婚相談、結婚情報サービス、結婚式場など「婚」に関わるブライダル業界や、お通夜、葬式、精進落としなど「葬」に関わる葬儀業界は規模が大きい。

厚生労働省の「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」によれば、2023年の婚姻件数は47万4,741組で、前年より3万189組下回った。

矢野経済研究所では、ブライダル関連6市場(挙式披露宴・披露パーティー、新婚家具、新婚旅行、ブライダルジュエリー、結納式・結納品、結婚情報サービス・仲介業の主要6分野)は、復調傾向にあると見込んでいる。市場全体の半分以上を占める挙式披露宴・披露パーティー市場が回復し1兆円を突破、加えて近年のさまざまな素材の高騰に伴い、ブライダル市場でも値上げが浸透。中でもブライダルジュエリーは商品価格が断続的に値上がりしており市場拡大につながっていると指摘している。

市場規模は、2023年は前年比11.2%増の1兆9,708億円、2024年は同3.5%増の2兆400億円と予測している。

コロナ禍で延期されていた受注残も一巡、少子高齢化もあり婚姻件数の増加は期待できない。加えて、婚約指輪を買わない、結納をしない、入籍しても挙式披露宴を行わないなどのナシ婚や、親族を中心に少人数に絞り込む少人数婚、新婚旅行をしないというカップルが増えているなどの課題もある。ただし、結婚に対する価値観の多様化は以前から始まっており、顧客の満足度を高める付加価値の高い商品開発やサービスの提供がますます重要になってくる。同時にブライダル業界では、挙式披露宴・披露パーティーに続く事業の柱も模索している。

結婚やプロポーズを支援する事業、結婚式を挙げずに好みのロケーションで写真撮影だけを行うフォトウエディング事業など、従来通りの挙式披露宴にとらわれず、顧客のさまざまなニーズに応じた柔軟な対応やサービスの提供が求められている。

また、近年は、世界的にマッチングアプリ市場が隆盛で、人材や副業、物流・配送などその対象はますます多様化している。恋愛系のマッチングアプリ市場でも利用者は増加しており、さらなる規模の拡大が期待されている。三菱UFJリサーチ&コンサルティングでは、オンライン恋活・婚活マッチングサービス市場は2024年に1,264億円、2026年には1,657億円になると予測している。

ポイント

婚活の新しい形として、メタバース婚活が話題になっています。これまでは、本人がイベントやパーティー会場に赴くリアル婚活や、ネットを使ったオンライン婚活が一般的でした。メタバース婚活では、自分の分身となるアバターを操って会話(声はリアルです)します。容姿が分からないことで、フィーリングや内面に目を向けやすいのがポイントです。

競争の激化と葬儀の多様化。価格以外の付加価値の提供が求められる

葬儀業界は、葬儀一式を請け負う。宗教や慣習などに関する相談やトラブル対応など、アドバイザー的役割も果たしている。近年は少しずつ葬儀の形が変化し、故人が好きだった音楽を式場に流す「音楽葬」や樹木を墓標とする「樹木葬」、身内だけで行う「家族葬」、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」など、新しい葬儀のスタイルも増えている。

また、葬儀の料金体系は利用者にとって分かりづらいといわれていたが、生前にあらかじめ葬儀方法・料金を決めておく生前予約の定着や、必要最低限のサービスをパックにして低料金で提供する業者も登場しており、葬儀自体が多様化している。

厚生労働省の「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況」によれば、2023年の死亡数は157万6,016人。前年を6,966人上回る結果となった。なお、出生数は72万7,288人で、調査開始以来最少となっている。超高齢社会の日本では、死亡数自体は増加傾向にある。

葬儀においても、これまで控えていた参列者の増加は見込めそうだが、高齢の死亡者が多いため、もともと知人などの参列者が少ない。加えて、 近所付き合いの希薄化や核家族化もあり、葬儀自体の規模を簡素化する流れは続きそうだ。葬儀業界にとってはプラスとなる要素はあるものの、ネットを通じた紹介サービスの登場や異業種からの新規参入もあり、価格競争は厳しくなっている。価格面だけでなく、遺族の事務手続きや遺品・遺産整理などのいわゆる「終活サービス」にも対応するなど、事業領域の拡大もポイントとなりそうだ。

なお矢野経済研究所では、2022年の葬祭ビジネス市場規模は、死亡者数の増加に伴い、前年比6.6%増の1兆6,447億円、2023年は同5.0%増の1兆7,273億円と予測している。葬儀単価は下がるものの、需要は底堅いと見込んでいる。

ポイント

葬儀を執り行う会社にはさまざまな系統があります。従来葬儀を専門的に取り扱ってきた専門系の会社、月々の掛け金を支払い冠婚葬祭サービスを受けられる互助会系の会社、仏具や墓石など葬祭に関わる周辺業者系の会社といった具合です。一方で、大手鉄道会社傘下の葬儀会社も一定程度のシェアを獲得、それぞれの沿線地域を中心に活動しています。

多様化する市場にいかに対応するかが冠婚葬祭業界のポイントに

コロナ禍を経て、近年はオンラインでの結婚式や葬儀も登場し、ご祝儀や香典もオンラインで決済できる(業界関連用語参照)。市場規模の大きいウエディングや葬儀では、顧客のさまざまなニーズに応じた柔軟な対応やサービスの提供が求められている。これまでの形態だけにとどまらない、将来の冠婚葬祭の在り方を模索する重要な局面を迎えている。

業界関連⽤語

令和婚

例年11月22日(いい夫婦の日)がある11月は婚姻件数が多くなる傾向にある。2019年は元号が平成から令和に変わったこともあり、令和元年(1年)11月11日に婚姻届を出したカップルも加わり、「令和婚」と話題になった。人口動態統計速報(令和元年11月分)によれば、令和元年11月の婚姻数は、前年比30.0%増の7万6,064件と大幅増となった。

僧侶派遣

お寺との付き合いがない人が増えており、葬儀会社に僧侶の手配や紹介を依頼することも多い。しかし、僧侶への支払金額や内容が不明瞭との声もあり、近年は僧侶の手配サービスを専門に行う業者が増えている。特徴は、料金が明確で安価、いわゆる“心付け”も不要なこと。さまざまな宗派の僧侶を定額で日本全国に手配する「お坊さん便」は、自社サイトでの取り扱いがあり、よく知られている。

ハウスウエディング

一軒家を結婚式の会場として貸し切り、挙式をするウエディングスタイル。「わが家にゲストを呼んで式を挙げる」というコンセプトで、アットホームな雰囲気が人気となっている。

会場を貸し切ることで、さまざまな趣向を凝らすことができるため、オリジナリティーを重視するという最近のニーズにもマッチして、市場は年々拡大している。

家族葬

家族などの近親者だけで葬儀を行うこと。なお密葬は、近親者やごく親しい友人だけで行う葬儀のことをいい、日を改めて別途本葬(お別れ会やしのぶ会など)が行われる。

従来は本葬を行わずに、密葬だけを行うことはほとんどなかったが、近年は、家族葬=密葬と捉えて、本葬を行わない密葬も増えている。なお、お通夜・告別式を行わず、火葬のみを執り行う葬儀は火葬式や直葬という。

宇宙葬

新しい葬儀スタイルの一つで、故人の遺骨や遺灰を専用カプセルに納めて、宇宙空間で散骨する。もともとはアメリカで始まった葬儀スタイルだが、近年は日本でも宇宙葬に対応する会社も 増えている。専用カプセルを人工衛星で打ち上げて、流星となって大気圏で燃え尽きる流れ星供養や、地球の外周を回り続ける人工衛星プラン、宇宙の果てを目指す宇宙探検プラン、専用カプセルを月まで送る、月面供養といわれるプランもある。なお、巨大なバルーンに入れて成層圏まで送るバルーン葬も、広義の宇宙葬に含まれることもある。

オンラインご祝儀(香典)

冠婚葬祭では、ご祝儀や香典を渡す際に水引のついた封筒にお金を入れるのが一般的だった。しかし近年は、ゲストにオンライン決済が可能なサービスを案内し(招待状などに印刷されたQRコードを読み取るなど)、オンラインでご祝儀や香典を渡すサービスが登場している。手数料やサービス使用料は必要だが、受付での現金受け渡しによる手間暇や管理が不要、ゲストも新札やご祝儀袋などを用意する必要がないというメリットもある。

どんな仕事があるの︖

冠婚葬祭業界の主な仕事

ウエディングプランナー

結婚を考える顧客のカウンセリングをし、会場や演出、費用などのプランを作成する。

メモリアルディレクター

葬儀の企画、予算の見積もり、会場の設営、儀式の司会進行などを行う。

業界地図でもっと詳しく知る

冠婚葬祭業界の企業情報

※原稿作成期間は2024年12⽉28⽇〜2025年2⽉28⽇です。