- トップ

- 就活準備

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- 広告・出版・マスコミ業界

- マスコミ(出版・広告)業界

マスコミ(出版・広告)業界

業界の現状と展望

マスコミ(出版・広告)業界を理解するポイント

- 書籍や雑誌などの紙媒体は減少傾向。一方で電子書籍は市場が拡大

- シェア型が無店舗など書店の在り方にも変化

- インターネット広告が好調で、広告費は3年連続で過去最高を更新

出版市場全体は3年連続で前年比マイナス

さまざまなジャンルの書籍や雑誌を発行するのが、出版業界の主な仕事。出版社がつくった書籍や雑誌などは、「取り次ぎ」といわれる書籍や雑誌の流通専門会社を通じて、書店に配本され消費者が購入する。近年は、書店ではなくECサイトを通じて出版物を購入するケースも増えている。

公益社団法人 全国出版協会・出版科学研究所の調査によれば、2024年の書籍・雑誌を合わせた紙+電子出版物推定販売金額は、前年比1.5%減の1兆5,716億円と、3年連続でマイナスとなった。紙出版市場は同5.2%減の1兆56億円、電子出版市場は同5.8%増の5,660億円となった。

紙出版市場では、書籍が同4.2%減の5,937億円、雑誌も同6.8%減の4,119億円とマイナスになった。書籍は、文芸・学参・ビジネス書などが好調で、既存店では回復傾向がみられたものの全体では減少した。

雑誌は、月刊誌(コミックス、ムックを含む)が同6.3%減の3,494億円、週刊誌が同9.3%減の625億円となった。月刊誌では定期誌が約5%減、ムックが約2%減、コミックス(単行本)はアニメ化による新たなヒット作が生まれたが約10%減といずれも振るわなかった。

定期誌では、「ポポロ」、「steady.」、「Mart」などが休刊。休刊雑誌の中には、発行頻度の変更やウェブ媒体として継続するものもあるが、紙媒体としての雑誌の現状は厳しくなっている。

ポイント

本離れを物語る資料に、文化庁の「国語に関する世論調査」があります。令和6年の調査では、1か月に本(雑誌や漫画は除く)を1冊も読まないと答えた人の割合は62.6%でした。また、本を読まないと答えた人のうち75.3%は、SNSなどで毎日何らかの手段で文字・活字に接していると回答しています。さらに、読書量は減っていると答えた人は69.1%でした。

拡大が期待される電子書籍市場だが課題も

電子書籍とは、パソコン、スマートフォン、タブレット端末などにダウンロードして読むデジタルデータ書籍のことだが、専用端末も発売されて普及に拍車が掛かりつつある。

近年は無料で漫画を読めるアプリやサービスの利用も拡大。これらのアプリでは、無料連載でユーザーを集めて、広告収入、有料販売、課金といったいくつかのビジネスモデルを組み合わせて設計されており、市場拡大が期待されている。

2024年の電子出版市場は、前年比5.8%増の5,660億円。電子コミックが同6.0%増の5,122億円、電子書籍が同2.7%増の452億円、電子雑誌が同6.2%増の86億円だった。電子コミックは出版社との協業による独占・先行配信やオリジナル作品の強化、割引・ポイントバックなど様々な施策を積極的に展開し、初の5,000億円超えとなった。コロナ禍前の2019年からの5年間で市場規模は倍増しており、出版市場全体において電子出版が占める割合は36.0%と年々増えている(最も多いのは書籍の37.8%)。価格面や使いやすさなどでいかに力を発揮できるかが、さらなる成長の鍵になりそうだ。

電子書籍の普及は、出版社側にとって印刷や製本、流通などにかかっていたコストを大幅に削減できるメリットがある一方で、新たな課題を抱える要因ともなっている。

1つは、著作権者の許可なくアップロードされた漫画が読める、インターネット上にはびこる海賊版サイトやリーチサイトの存在。各社は違法サイト撲滅に向けてさまざまな対策を行っている。国内最大級の海賊版サイトといわれた「漫画村」は対策が功を奏し閉鎖されたが、海賊版サイト運営者が海外を拠点にしていることも多く、出版社と海賊版サイトとのいたちごっこは続いている。

もう1つは、電子書籍の普及でこれまでの流通システムが不要になること。書店や取次業者にとっては、これまでの取引を失う可能性のある死活問題。いずれも、解決しなければならない大きな課題だ。

書籍や雑誌の販売が低迷していることから、閉店する書店や大手グループに加わる書店も増えている。一方で、近年人気が高まっているトレーディングカードやホビーなどを取り扱うことで利益確保を目指す書店もある。さらに新たな動きとして、近年は小規模ながら独自の視点で書籍の品ぞろえを行う独立系書店(インデペンデント書店)や、シェア型書店(業界関連用語参照)の出店も加速するなど、従来の書店とは異なる新しい形の書店の人気が高まっている。

ポイント

日本出版インフラセンターによれば、2024年3月時点の全国の書店数は前年同月比577店減の1万918店。10年前との比較では約3割の減少です。書店は構造的に利益率が低く、キャッシュレス決済の負担など厳しい経営環境にあります。一方で、売上増と人件費削減を狙って、深夜から翌朝までを無人営業とする書店も増えています。

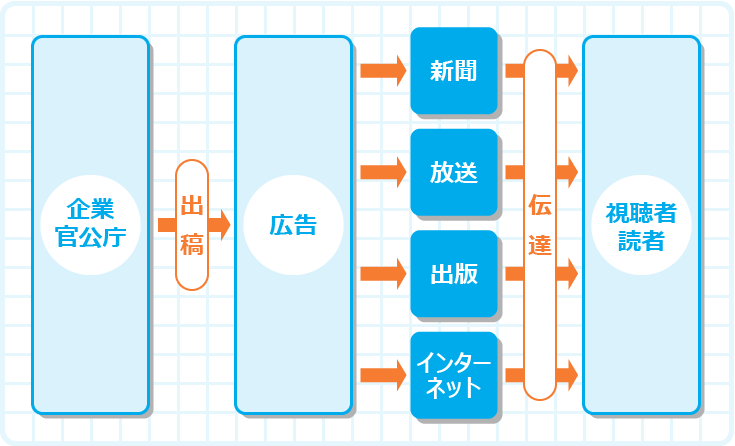

好調なインターネット広告にも支えられ、広告費は3年連続過去最高を更新

大手広告代理店の電通がリリースした「2024年 日本の広告費」によれば、2024年の日本の総広告費は、前年比4.9%増の7兆6,730億円となり、3連連続で過去最高の数字を更新した。

社会全体がデジタル化に向かう流れもあり、インターネット広告費が前年比9.6%増の3兆6,517億円と伸長、広告費全体に占める割合は年々増加しており、2024年は5割に迫る47.6%となった。これまで広告業界をけん引してきた、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ(地上波テレビ+衛星メディア関連)のマスコミ四媒体広告費は、前年比0.9%増の2兆3,363億円と3年振りに増加、広告費全体に占める割合は30.4%と年々減少している。

マスコミ四媒体の中で、前年を下回ったのは新聞広告費で、前年比2.7%減の3,417億円となった。パリ2024オリンピック・パラリンピックなどの大型イベントの開催があったものの、新聞広告費全体を押し上げるに至らなかった。

雑誌広告費は同1.4%増の1,179億円。出版社・雑誌編集部などによるタイアップコンテンツのSNS上での二次展開や、広告主へのオリジナル企画コンテンツ提供などが増加したことや、電子出版市場が成長したことが広告増に寄与した。

ラジオ広告費は同2.0%増の1,162億円。radikoを含むデジタルオーディオ広告の増加とともに、地上波ラジオ放送における広告市場も、通年で前年を上回った。

テレビメディア広告費(地上波テレビ+衛星メディア関連)は同1.5%増の1兆7,605億円(地上波テレビは同1.6%増の1兆6,351億円、衛星メディア関連は同0.2%増の1,254億円)となった。番組(タイム)広告費は前年を下回ったものの、スポット広告費が半導体不足の解消などにより「自動車・関連品」が復調したほか、インバウンド需要など消費行動の活性化を捉えた「薬品・医療用品」「化粧品・トイレタリー」、コロナ禍からの回復により外出・行楽需要が前年に続き高まった「交通・レジャー」といった広告が好調だった。

なお、電通グループでは、2025年以降の世界の広告費の成長率も予測している。それによれば、2025年の世界の広告費成長率予測は5.9%、市場規模は8,177億米ドル(1米ドル150円換算で約123兆円)と見込んでいる。2025年は、2024年の広告に寄与した大型イベントが予定されていないため成長率は鈍化するものの、引き続きデジタル広告が牽引(デジタル広告が広告費全体の62.7%を占めるとしている)、世界経済の成長率を上回るとしている。また、世界第3位である日本の広告市場は、2025年は前年比3.8%増と見込んでいる。

業界関連⽤語

運用型広告

広告主が広告枠を買い取って広告を掲載する純広告に対して、運用型広告は、1回の広告表示に0.1円、あるいは1回のクリックに1円といった具合に入札を行う。入札によって広告枠の金額が変動することが特徴で、いつでもリアルタイムに入札額、予算、広告出稿内容、配信量、配信地域、配信期間、ターゲティングなどを変更できる。なお商品を記事コンテンツとして掲載するタイアップ広告や、サイト内で広告主の商品を紹介し一定の成果があった場合に報酬を受け取れるアフィリエイト広告は運用型広告には含まれない。

また、掲載金額、期間、出稿内容(掲載面、配信料、掲載内容など)が、あらかじめ定められている広告を予約型広告やリザベーション広告という。

ZINE

「Magazine」の「zine」に由来しているともいわれ、日本語では「ジン」といわれる。自由なテーマで体裁も自由、手作りの少部数雑誌や紙媒体のことで、ある意味マスメディアとは対極にある。同人誌やミニコミ誌なども同様の系譜にあるが、同人誌やミニコミ誌は、漫画やイラスト、小説が中心の自主制作の本が多い。一方で、ZINEのテーマや体裁は全くの自由。ポートフォリオ代わりに使う場合もあれば、写真やイラストなど、ポップで自由で開放的という特徴がある。

3Bの法則

広告などの注目率や閲読率を高めるのに効果的とされる有名な手法。広告などに、Beauty(美人)・Baby(赤ちゃん)・Beast(動物)を使うと目を引きやすく、好感を持たれやすいという法則。

カリギュラ効果

同じく広告などに用いられる手法。情報の閲覧や接触を禁止されると、かえって見たくなるという心理を利用した広告手法。

ローマ皇帝カリギュラをテーマにした映画の内容があまりにも過激なため、各地で上映禁止になり、かえって話題になったことにちなんでいる。

ティザーサイト

tease(閲覧者をじらす)という言葉の通り、情報を小出しにして詳細を知らせず、見た人に好奇心や興味を抱かせる広告の手法を取り入れたサイト。一定期間が過ぎると種明かしされる。主として雑誌や書籍、映画やテレビ番組、ゲームソフトやデジタル製品、パソコン関連製品などについて開設されることが多い。

ステルスマーケティング(ステマ)

消費者に広告や宣伝であることを気付かれないように行うマーケティングのこと。その手法や規模はさまざまで、中には組織立って大量の人員を動員して行われたことや、架空の評論家を仕立てて自社の商品を絶賛させるということもあった。近年はブログやインターネット上の口コミサイトに書き込まれた情報が、実は広告宣伝だったという例もある。

時限再販・部分再販

著作物の再販制度(再販売価格維持制度)とは、独占禁止法でも認められている制度で、出版社は本や雑誌の定価を決めて、小売書店などで、定価で販売することができる制度。時限再販とは、一定期間は出版社が決めた定価で販売し、その期間が経過した後は割引するなどした価格で販売できる方法で、返品率を低くする効果が見込まれる。また、部分再販とは、新刊発行時から小売価格を拘束せずに自由価格で販売する方法のこと。

なお、電子書籍は、再販制度の対象とならない。

AI漫画

あらゆる分野への浸透を見せるAIだが、画像生成AIの登場で絵に自信がない人でも漫画を描けるAI漫画生成アプリやサイトが登場している。画像を生成しドラッグ&ドロップ、セリフを追加すれば漫画を制作することが可能になっている。故人である手塚治虫さんの代表作の1つである、「ブラック・ジャック」の新作が画像生成AIを使って生み出され、読み切り作品として週刊少年チャンピオンに掲載されたことは大きな話題になった。

シェア型書店

月々の利用料などを支払うことで、書店内の本棚の一部を借りて棚主となり、棚主が好きな本を並べて販売することができる新しいタイプの書店。書店の運営方針にもよるが、多くは、新刊・古書を問わず、棚主が自由に選んだ書籍を並べられ、販売価格も自由に設定できる。棚主や来客がSNSで情報を発信することで、新たな出会いや交流の場が広がることも魅力の1つだ。高い抽選倍率の書店もあり、人気が高まっている。

どんな仕事があるの︖

出版業界の主な仕事

書籍編集

企画を立て、著者に依頼し、必要に応じてフォトグラファー、デザイナーなどと連携を取り、仕上がった原稿の校正を行う。大抵の場合、編集者一人で1冊を担当する。

雑誌編集

ライター、フォトグラファー、デザイナーなどと連携を取り、雑誌のページをつくる。自ら取材・執筆することもある。

進行管理

印刷会社とのスケジュールの交渉や調整、出版物が出来上がるまでの制作スケジュールを管理する。

広告営業

雑誌に掲載する広告を集めるため、スポンサー企業へのセールスを行う。最近はタイアップ記事も多い。

広告業界の主な仕事

営業

クライアント(広告主)との連絡を担当。仕事の受注、スタッフ編成、制作全体の管理を行う、プロジェクトリーダー的存在。

プランナー

広告の企画から関わり、その制作全体を統括する。営業と協力して指揮を執るが、こちらはよりクリエーティブ(制作現場)に密着した部分を受け持つ。

メディア

テレビ、新聞、雑誌のメディアや交通広告、屋外看板などの広告枠を買い付ける。メディアごとの広告効果なども調査・分析する。

マーケティング

クライアント企業やその商品に関する調査を行い、広告戦略を立てる。

コピーライター

その広告の内容を最もよく伝え、最も人々にアピールするコピーを考案する。

グラフィックデザイナー

ポスターや雑誌掲載の広告など、グラフィック広告に関するデザインを担当する。アートディレクターになると広告の立案、フォトグラファーやモデルの選定まで任される。

業界地図でもっと詳しく知る

マスコミ(出版・広告)業界の企業情報

※原稿作成期間は2024年12⽉28⽇〜2025年2⽉28⽇です。