- トップ

- 就活支援

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- 金融業界

- 生保・損保業界

生保・損保業界

業界の現状と展望

規制緩和によって販売方法や商品が変化

かつて保険会社は、生保を扱う「生命保険会社」と、損保を扱う「損害保険会社」、がん保険や医療保険など「第3分野と呼ばれる保険を扱う保険会社」の3種類に明確に分かれていたが、現在は規制緩和が進み、互いの垣根はかなり低くなっている。

かつての生命保険会社の営業体制は、全国に支社を配置し、そこの営業組織に所属する営業職員が家庭や職場を訪問したり、委託関係にある代理店の従業員が保険の募集やサービス活動を行ったりするケースが一般的だった。しかし今は、規制緩和によって損害保険会社も子会社をつくることで生保に参入できるようになっており、すべての保険会社でがん保険や医療保険など第3分野と呼ばれる保険を扱えるようになった。また、保険商品の銀行窓口販売も全面解禁、各銀行はいくつかの保険会社と提携して、保険商品の販売代行を実施。複数の保険会社と代理店契約を結び、さまざまな会社の多様な保険商品を販売する「乗合代理店」や「保険ショップ」などと呼ばれる店舗も増えている。さらに、店舗を持たずインターネットや電話だけで簡単に加入できるものも増え、その形も次第に変わりつつある。

なお、生命保険協会では、「外貨建保険販売資格試験」の創設を発表。これは、米ドルなど円以外の通貨で運用する外貨建ての生命保険を販売するのに必要な専門の資格制度で、為替の変動に伴って損が発生する可能性を十分に説明せずに販売していたことに対し、苦情が多かったことへの取り組みの一つだ。この試験に合格して資格を取らなければ、外貨建ての生命保険を販売できなくなるため、登録が開始される2022年4月までに、試験に合格しておく必要がある。

保険契約数は増加、金額は減少

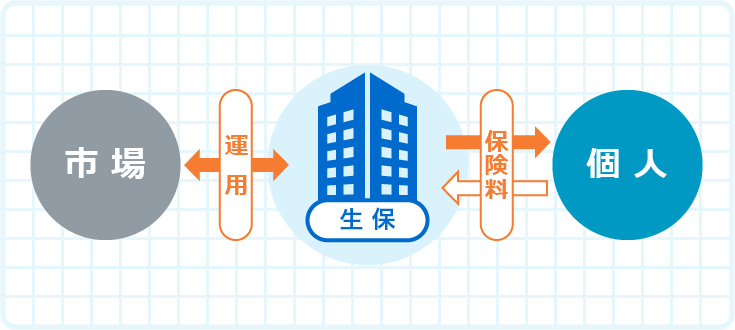

働き手が急に死亡するなど万一の事態が起きたとき、残された家族にとって大きな問題になるのがお金のこと。そうした経済的リスクを補うのが生命保険。日本の生保業界はもともと遺族保護をメインに発展しており、世界有数の高い保険加入率が特徴だ。

生命保険協会の「生命保険の動向(2021年版)」によれば、2020年度末の個人保険の保有契約件数は、前年度比1.5%増の1億9,024万件と13年連続で増加している。ただし、保有契約高(死亡保障などの主要保障の金額)は、同1.7%減の815兆7,630億円と減少した。1996年度末の1,495兆円をピークに下落傾向にあり、近年はおおむね横ばいで推移している。死亡保障を抑えて医療保障を充実させる傾向もあり、金額が増えにくい状況だ。また少子高齢化で生命保険への需要は厳しく、世帯の年収が目に見えて増えない状況で、保険料負担が重くなっているのも事実だ。

そんな中で、2020年度の収入保険料は、前年度比7.0%減の29兆1,978億円と2年連続で減少した。経常利益は、保険金の支払いは増えたものの資産運用収益が好転したこともあり同44.8%増の3兆1,939億円と前年度を2年ぶりに上回った。

コロナ禍で販売方法に変化

コロナ禍は、生命保険の販売方法にも大きな影響をもたらした。インターネットを経由した保険販売は好調で、ネットを通じて保険の見直しや比較検討を行う人が増加。一方で対面販売を中心にしてきた生命保険会社にとっては、対面販売の自粛は大きなマイナス要因となった。各社はオンラインでの面談や契約ができるシステム構築を進め、デジタルツールを駆使した非対面での営業活動を始動している。ただし、業界全体ではマイナス影響が大きく、先の資料によれば、個人保険の新規契約件数は前年度比18.2%減の1,702万件、契約高は同11.2%減の44兆1,290億円となった。

小さな怪我から大きな自然災害までをカバー

損害保険会社では、交通事故、火災、爆発、自然災害、海難事故など、さまざまな事故・災害による損害の補償を提供している。補償(保険金の提供)は、契約者から集めた掛け金をさまざまな形で運用することと、再保険(多額の保険金の請求があっても対応できるよう、別の保険会社に加入して支払いリスクを分散させること)によって可能になる。

日本損害保険協会の統計によれば、2020年度の加盟保険会社の正味収入保険料は、前年度比1.0%増の8兆6,927億円となった。コロナ禍で自動車損害賠償責任保険が同14.3%減となった他、海上保険が同10.2%減、傷害保険が同8.1%減と落ち込んだが、金額の大きい自動車保険自体は同1.9%増と大きな影響を受けなかったこと、また火災保険も同14.7%増となった。

一方で正味支払保険金は、同9.2%減の4兆5,636億円となった。金額の大きな自動車保険や火災保険はそれぞれ同9.7%減、同13.7%減となるなど、すべての分野で前年度比マイナスとなった。

廃業や合併で再編が進む「代理店」

損保の販売は「代理店」が行うのが一般的だが、国内の代理店数は減少傾向にある。日本損害保険協会の「2020年度損害保険代理店統計」によれば、2000年度末には全国で50万9,619店の代理店があったが、統廃合による減少が続いており、2020年度末には16万5,185店となった。

多くの損保会社が販売力の強化を目指して営業力のある代理店とのパイプを強くしていることもあり、今後ますます代理店の淘汰・再編が進んでいくと考えられる。損保会社の中には、業務をスリム化する目的で保険契約をオンライン化し、事務作業の軽減を図るところもある。

かつては多くの損害保険会社が競い合っていたが、再編が進み、現在は、東京海上ホールディングス、MS&ADインシュアランスグループホールディングス、SOMPOホールディングスの3大損保グループ体制になった。基盤拡大の体制が整ったことで、今後は国内外でのM

& A、海外市場への進出などを活発化させそうだ。少子高齢化で国内市場は大きく期待できないため、今後も各社の競争は激しくなると見られている。

コロナ禍でも影響が少なかった損害保険業界だが

コロナ禍で、自動車損害賠償責任保険など一部の分野で収入保険料はマイナスとなったが、損害保険業界全体では総じて大きな影響は受けなかった。理由の一つとして、損保商品は1年間で更新する商品が多く、郵便やネットでも更新手続きが可能なことがあげられる。

一方で、人口減少や自然災害の多発といった課題もある。加えて、収益の多くを自動車保険と火災保険に依存しているという事情もある。そのため、サイバー保険やテレワーク保険のような新たな保険商品の開発や、海外進出、保険販売にとどまらない事業領域への展開も進めている。

業界関連⽤語

ペット保険

自分が飼っているペットを補償の対象にしているのがペット保険。病気やケガなどにより、通院や手術、入院した際に補償されるほか、ペットが物を壊したり、他人にけがをさせたりした場合でも補償が受けられる商品もある。主な対象は犬や猫だが、保険会社によっては、爬虫類やうさぎ、鳥などを対象にしている場合もある。加入率はまだ10%程度と言われているが、加入者数は増加傾向にある。

サイバー保険

不正なネットワーク侵入や情報の改ざん、なりすましによるサイバー攻撃といったサイバー事故によって企業に生じた第三者に対する損害や、事故発生時に生じる費用、自社の逸失利益などを幅広く補償する保険。サイバー事故の増加に伴って拡大傾向にあったが、テレワークの普及でさらに注目を浴びた。さらに、テレワークによるオーバーワークやハラスメントといった様々なトラブルに対処する費用を補償するテレワーク保険も登場している。

一時払い終身保険

一時払い終身保険とは、契約時に保険金を一括払いすることで、保険期間が一生涯の終身保証を確保できる人気の保険商品。まとまったお金が必要になるが、死亡保障が一生涯続き、相続財産としての利用価値が高いことが人気の理由。現金で相続する場合は、遺言書などで明確な指定がなければ遺産分割の対象になるが、生命保険は受取人固有の財産として分割の対象にならない。

そのため、財産を遺したい人に確実に遺せることや、死亡保証金として遺したときの投資効果もある。

ソルベンシーマージン(支払い余力)比率

生命保険会社は、保険金の支払いなどに備えて責任準備金を積み立てているが、大災害など、予測を超えたリスクが発生する可能性もある。そうしたときに対応できる「支払い余力」を有しているかどうかを判断するために行政監督が指標の1つにするのがソルベンシーマージン比率。比率が200%を下回った場合、監督当局によって経営の健全性の回復を図るための措置が取られる。

再保険

保険会社が引き受けた保険金支払い責任の一部、または全部を、海外などの保険会社に保険料を支払うことでリスクを引き受けてもらうシステム。自然災害や工場・ビル・飛行機事故が起きた場合、一社では保険金が払えなくなる可能性があるため、危険分散の方法の1つとして行われる。

なお、再保険を引き受けた保険会社が、自社の負担能力を超える分について、さらにほかの保険会社に再保険することを、再々保険という。

就業不能保険

病気や怪我で長期間働けなくなった時の収入を保障するための保険で、医療保険や公的保障ではまかなえない不足分や生活費をカバーすることができるのが特徴。近年各社が力を入れている。様々な新商品が登場しており、うつなどの精神疾患も対象となる保険商品もある。

コンバインド・レシオ

損害保険会社の収益力を示す数値で、正味損害率と正味事業費率の合計で表す。正味損害率とは、受取った正味収入保険料に対して、支払った保険金と損害の調査に要した費用の合計額の割合のこと。正味事業費率とは、受取った正味収入保険料に対して、保険の募集や維持管理に要した費用の割合のこと。コンバインド・レシオの数値が低いほど収益力が高く、逆に100を超えると損失を抱えていることになる。

どんな仕事があるの︖

生保業界の主な仕事

・外務職員

各支店、営業所、代理店を基点として、個人保険の訪問販売を行う。

・営業管理

地域の支店や営業所、代理店の営業管理を行う。

・アクチュアリー

高度な統計学的知識に基づき、保険会社が健全な経営を維持しつつ、加入者にとって適正な掛け金と支払い保険料が設定されるよう、数理的な裏付けを行う。

・事務管理

営業が集めた保険加入者の情報を取りまとめる。保険証券の作成や契約事務、保険金や給付金の支払いのほか、医事審査や査定なども行う。

損保業界の主な仕事

・運用

契約者から預かった保険料を、株式や債権の売買、土地などに活用して経営基盤の安定を図る。

・査定

事故・災害が発生したときに、保険金をどれだけ払うか算出する。損害調査とも呼ばれる。

・システム開発

保険料の振り込みにかかわるシステムや代理店システムなどの開発を行う。

・検査

金融庁が定期的に行う検査に対応するとともに、自社内部の事務職についての監査も行う。

業界地図でもっと詳しく知る

生保・損保業界の企業情報

※原稿作成期間は2021年12⽉23⽇〜2022年2⽉28⽇です。