- トップ

- 就活支援

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- メーカー業界

- 自動車・輸送用機器業界

自動車・輸送用機器業界

業界の現状と展望

世界に冠たる自動車産業大国

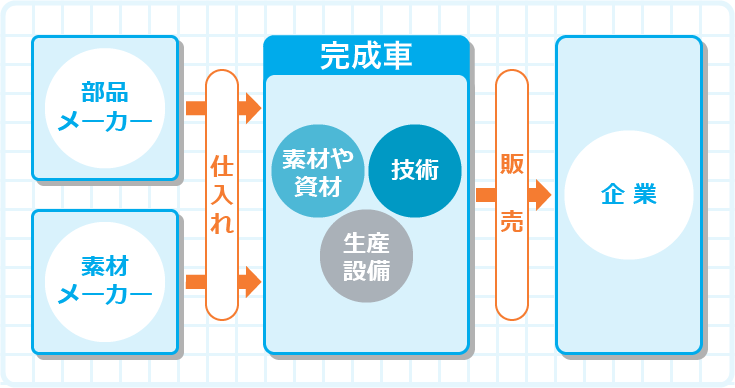

自動車業界は、日本が世界に誇る巨大産業だ。国内には世界販売台数において首位を争うメーカーをはじめ、複数の完成車メーカーがある。完成車メーカーは、部品・素材供給を行う数え切れないほどの下請け会社や系列会社を抱え、大きな雇用機会をつくり出している。同時に販売会社などの流通や金融に関連する産業にもかかわっており、自動車業界は、生産・販売・整備・輸送など広範な関連産業を持つ総合産業と言える。

2022年12月に公表された、「令和3年経済センサス‐活動調査 産業別集計」によれば、2021年の製造業に従事する従業者数は746万5,556人、そのうち「輸送用機械器具製造業」に従事する者は全体の13.6%と、「食料品製造業」の14.7%に次いで多い。また、同調査の2020年「製造品出荷額等」合計は302兆33億円。そのうち「輸送用機械器具製造業」は、60兆1,781億円で、最多の19.9%を占めており、日本経済を支える重要な基幹産業といえる。

コロナ禍による世界各地の自動車工場の休止や、その後の旺盛なデジタル化の進行に伴う半導体供給不足、サプライチェーンの混乱などによる部品製造の遅れもあり、一時的に生産が制約されることもあった自動車業界。近年は半導体不足も解消し、生産は大きく回復している。一方で、新車への需要は根強く、人気車種では納品までの期間が長引いているものもある。

加速するEV(電気自動車)シフト。環境への配慮による規制強化も

近年は地球温暖化の原因とされる温室効果ガス削減を強力に推進しており、自動車においても環境規制のロードマップを公開している。EUは、BEV(バッテリー式電気自動車)に代表されるZEV(ゼロエミッションヴィークル)の普及を基本としている。ただし、当初はエンジンを搭載したHV(ハイブリッド自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド自動車)はZEVに含まれていないとしていたが、水素と二酸化炭素から作られる合成燃料(e-Fuel)を使うエンジン車については、2035年以降もエンジン車の販売を引き続き認める決定がされた。

EVの普及が進む中国では、従来型ガソリン車の製造・販売を2035年までにゼロにする方向で検討。2035年までにEVやPHEV 、FCEV(燃料電池車)といったNEV(新エネルギー車)などの販売比率を50%に高め、残りの50%もエンジンとモーターを併用するHVにする方針だ。中国国内には、アメリカのテスラと並ぶEVの世界的企業BYDを筆頭に、SGMW、GAC Group、SAIC Motor Corporation、Geely Groupなどの有力メーカーに加え、新興のEVメーカーも販売を伸ばしている。さらに、車載電池市場で世界一のCATL、EVに欠かせないレアアースまでも国内に抱えている。中国は世界最大の自動車市場であるが、EVの普及スピードは速く、こうした目標が前倒しで達成される可能性も否定できない。海外メーカーには厳しい戦いが強いられている。

また、アメリカも2023年4月に自動車の排ガス規制の強化案を発表、EVの普及加速を目指している。新しい規制案では二酸化炭素の排出量基準を2027年から段階的に強化し、2032年には排出量を2026年比で56%削減。規制強化によって、新車販売に占めるEVの割合が2030年には60%、2032年には67%に達すると試算している。

なお、ZEV(ゼロエミッションヴィークル)とは、動力源から二酸化炭素などの温室効果ガスや大気汚染物質を排出しない車両のことで、HVやPHEVは含まれず、具体的には、EV、FCEVがある。

世界のライバルと戦う国内自動車大手のEV対策

EUや中国では、EVの導入に多額の補助金が使われていることもあり、新車販売時のEV比率が高い。EUでは、2023年8月に新車販売に占めるEVの比率が20%を上回っているし、中国では新車販売でのNEV比率は30%を超えている。

一般社団法人日本自動車販売協会連合会の統計データによれば、日本の新車販売のうちEVの比率は、2022年度は前年比0.5ポイント増の1.5%(軽自動車を含まない乗用車のみ)だが、足元では軽EVの販売が好調。軽自動車を含めた比率では、2.2%程度と国内でもEVへのシフトが進んでいる。

世界のEV市場では、アメリカのテスラと中国のBYDの2社が販売台数で上位にあり、他社との差は大きい。しかし、国内メーカーも、世界のEV化推進に手をこまねいているわけではなく、多額のEV化投資を行っている。トヨタは、2026年までにEVの新モデルを10車種投入し年間150万台を、2030年には30車種以上のEVモデルで世界販売を350万台とする計画だ。

日産自動車は、2026年度の各地域の電動車両(EVと、エンジンで発電した電力を蓄電しモーターを動かすシリーズ式ハイブリッド車の合計)の販売比率を見直し、欧州は98%、日本は58%、中国は35%。米国は2030年度までにEVのみで40%以上とする計画だ。

また、ホンダは国内で2026年までに4機種のEVを、中国では2027年までに10機種のEVを投入。2030年までに全世界で年200万台超のEVとFCEVを生産し、2040年までに全世界で販売する新車のすべてをEVとFCEVにするとしている。ソニーとの業務提携で開発中の新型EV「AFEELA(アフィーラ)」では、マイクロソフトとも提携。生成AIを使った車載用の対話型システムを共同開発し、2025年発売予定の「AFEELA」に搭載する計画だ。

欧米や中国の自動車会社は、すでにEV化に全速力で突き進んでおり、EVが急速に普及している。今後もEV化に向けた大きな流れは変わらないだろう。ただし、インフラ整備の拡充や補助金、充電時間や航続距離などEV特有の課題に加えて、大きな生産能力を持つ中国メーカーとの厳しい価格競争もあり、「EV化疲れ」を指摘する声もある。極端な場合、内燃機関の延命など戦略の修正が必要となる可能性も排除できない。

産業構造が大きく変化する可能性も

EVシフトは、裾野の広い自動車産業全体に大きな影響があるため、産業構造にも変化の波が押し寄せている。特に衝撃を受けるのが自動車部品メーカー。自動車全体で数万個、エンジンだけでも数千個の部品が使われているが、EVシフトによって根幹部品であったエンジンがモーターに置き換わるだけでなく、自動車の構造も大きく変わる。EVでの部品点数は従来の半分程度ともいわれており、大手中小に限らず多くの自動車部品メーカーが仕事を失う可能性がある。

加えて、EV化におけるギガキャスト(自動車の車体部品などを一体成形する技術)の登場は、生産工程やサプライチェーンを大きく変えるといわれている。一方でEVシフトにより新たな市場が立ち上がることで、これまで自動車メーカーとつながりのなかった企業にとっては新しいビジネスチャンスが到来している。大きな雇用を抱えて日本を支えてきた自動車関連産業は、急速な変化に対応するスピードと柔軟性がますます求められる。

モビリティサービスへの変革でGoogleやAppleがライバルに

これまでの自動車会社は、所有することに喜びを感じる魅力あふれる車づくりにこだわってきた。しかし、自動運転技術の進化もあり、従来の自動車の概念を超えて、すべての人が自由に手軽に移動できるモビリティサービスに必要なプラットフォームを提供していくことが自動車業界に求められている。各社は、さまざまな国や地域で自動運転の実証実験を行い、研究開発費の多くをこの分野に投じている。すでに、自動車業界のライバルは同業だけではなくなっており、GoogleやAmazon、AppleなどのアメリカIT勢や、AutoXや百度(Baidu)いった自動運転車開発にも力を入れている中国IT勢が自動車業界に加わっている。

ライバル国との競争激化が続く造船業界。効率化と脱炭素に向けた対応も求められる

高度な技術力に定評があり、かつては世界トップクラスのシェアを誇った日本の造船重機メーカーだが、現在はライバル国との激しい受注獲得競争を繰り広げている。

一般社団法人日本造船工業会の「世界の新造船竣工量の推移」によると、竣工量の世界合計は2011年の1億340万トンをピークに減少傾向にある。2022年は前年比8.5%減の5,560万トンとなった。地域別では、中国が2,610万トンと46.9%を占め、韓国が1,630万トンで29.3%、日本が960万トンで17.3%となった。

中国では国内1位と2位の中国船舶工業と中国船舶重工が経営統合し新会社である中国船舶集団が誕生、日本でも、業界1位の今治造船と2位のジャパンマリンユナイテッドが共同出資で新会社日本シップヤードを設立するなど、再編の動きが加速している。

韓国でも、韓国内1位の現代重工業と業界大手の大宇造船海洋の合併が協議されていたが、韓国が圧倒的な力を持つ液化天然ガス(LNG)船分野(両社が合併すると世界市場の60%に達するといわれている)での市場独占解消案について、EU競争当局との協議がまとまらず、事実上失敗に終わった。

スケールメリットを生かしたライバル国との受注競争はますます激しくなりそうで、人材確保の面からも業界を取り巻く環境は厳しく、コスト削減と建造時間短縮のため自動化システムを導入している企業もある。造船業界は、地域の経済や雇用を支えるだけでなく物流や安全保障の面でも重要な産業。事業再編や生産性向上などによる競争力基盤の整備が求められている。

さらに、脱炭素の流れは世界的潮流として待ったなしの状況にある。電動化したタンカーや、水素を燃料にする船も登場している。

各社が、脱炭素を意識した船舶の開発にまい進する中、2022年11月に公開された、商船三井の「ウインドハンター」が話題になった。船内で海水から水素を製造。水素を製造するための電力には風力エネルギーを利用するので、環境に負荷をかけない完全ゼロエミッッション運行を可能にし、自動航行することを目指している。

評価が高い日本の技術。中国のゼロコロナ解除で、航空機需要回復の期待も

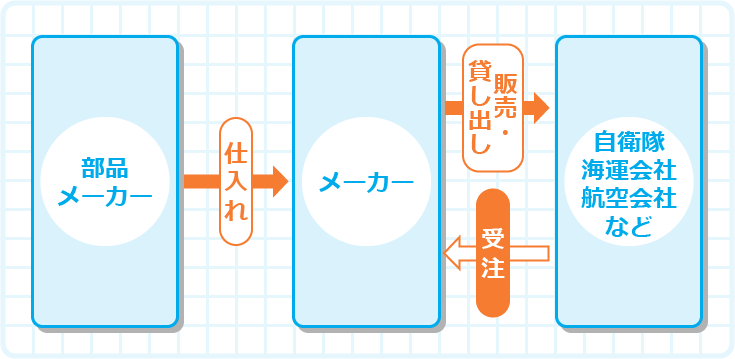

航空機業界は、数社の機体メーカーと、部品・材料メーカー、こうした材料を取り扱う商社など、すべての企業を合計すると千数百社から構成されている。

巨額な資本を必要とする機体開発の分野では、リスクを抑えるため、海外や他メーカーとの共同開発が主流で、日本の企業も参加している。 日本の技術がとくに高く評価されているのは、素材技術や構造設計などで、世界でもトップレベルにある。ボーイング787機は機体構造の35%を日本企業が受け持ったため、「Made

with Japan」とも呼ばれている。

航空機業界は、コロナ禍で大きな影響を受けたが、各国が徐々にコロナに関する規制を緩和。ゼロコロナを続けていた中国も規制緩和に踏み切っており、航空機に対する需要は増えそうだ。

日本企業による中小型旅客機の自社開発もあり、ホンダジェットは、2018年12月に日本での引き渡しを開始。セールスも好調だ。2022年10月には、最新型としてアップグレードされた「HondaJet Elite II」を発表している。一方で、「MRJ(三菱リージョナルジェット)」の名称でプロジェクトがスタートし、開発が進められていた国産初のジェット旅客機「スペースジェット」は、採算が見込めず、撤退が発表された。

一方で、これまでボーイング社やエアバス社から大量の航空機を購入していた中国では、国産ジェット機の開発が急ピッチで進んでいる。中国初の国産ジェット旅客機「C919」は、2017年に初飛行に成功、2022年12月には航空会社に引き渡され、2023年5月に商用便の運航を開始している。製造は、中国商用飛機(COMAC)が担い、座席数は160席前後で、ボーイング737やエアバスA320と同クラスの旅客機となる。当面は中国国内での運用となるが、中国では国内製造に力を入れ、外国製の航空機への依存を減らすことを目標にしており、ボーイング社やエアバス社の2強に中国メーカーが加わる可能性を指摘する声もあり、注目されている。

民間企業の参入が目覚ましい宇宙産業。宇宙旅行も現実のものに

日本航空宇宙工業会によれば、国内の2021年度の宇宙機器関連企業の売上高は、前年度比2%減の3,440億円。2022年度の売上高予測値は3,032億円と、さらなる減少を見込んでいる。

ただし、これまでの通信衛星や地球観測だけでなく、宇宙旅行も現実のものとなっており、宇宙関連ビジネスへの期待は大きい。テスラが出資するスペースXやAmazonのブルーオリジン、ヴァージン・ギャラクティックなど民間企業の宇宙産業への進出もめざましい。テスラのイーロン・マスク氏が、スペースXの人工衛星によるインターネット接続サービスをウクライナに無償提供したことも話題となった。

国内でも、民間のスペースワン社が、人工衛星を搭載した小型ロケットの開発から打ち上げまでを一貫して行うとして、商業宇宙輸送サービスの事業化を目指しており、2024年にカイロス(ギリシャ神話に登場する時間の神)ロケット初号機の打ち上げを予定している。

米国を中心に、欧州、ロシア、中国との競争が激化しているが、日本も、人工衛星やロケットを独自に製造、運用できる高い能力を持っている。日本の探査機「はやぶさ2」は、世界で初めて小惑星「リュウグウ」の岩石などのサンプル採取に成功。また、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の探査機「SLIM(スリム)」が日本初(世界では5番目)の月面着陸に成功したことも話題となった。想定と異なる姿勢で着陸するなど、さまざまなトラブルはあったが、従来の月面着陸とは比較にならないほどの正確さでピンポイント着陸(目標地点から100メートル以内)を成功させており、日本の宇宙技術の高さを証明した。

さらに、これまでの「H-IIAロケット」の後継機で、柔軟性(搭載する人工衛星に応じてロケットの形態を変え、用途に合った価格と能力を提供すること)や信頼性を向上させ、低価格を実現した新型の「H3ロケット」の2号機の打ち上げに成功(初号機はエンジンに着火せず失敗)。日本の宇宙産業の切り札としての活躍が期待されている。ほかにも、RV-Xと呼ばれる再使用型の実験ロケットを使い、打ち上げたロケット機体の一部を回収し再使用できるロケットの研究開発も進められている。

業界関連⽤語

CASE

Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング・サービス)、Electric(電動化)の頭文字を取った造語。具体的な取り組み方は会社によってさまざまだが、自動車業界各社に広がる基本戦略となるキーワードとして認知されている。自動車は今後、コンセプトやデザイン、機能などが大きく異なる、シェアする自動車と所有する自動車に二極化されるといわれており、自動車業界のあり方が大きく変わる可能性が指摘されている。

コネクテッドカー

インターネットと常時接続機能を有した自動車のこと。エンジンやブレーキなど、自動車のすべてのデータがインターネット経由で外部と接続できるため、渋滞や工事の情報、店舗の情報などさまざまな情報をドライバーに提供できる。 また、事故発生時はドライバーの代わりに自動的に警察や消防などに緊急通報を行うこともでき、盗難時に車両の位置を追跡したり、遠隔操作でエンジンを始動できなくしたりということもできる。

MaaS

Mobility as a Serviceの略で、A地点からB地点に移動する際に、公共交通機関やレンタカー、タクシー、レンタサイクルなどさまざまな交通手段を活用して最適な行き方を提案してくれるサービスのこと。自動運転車の進化に伴って、将来的には希望した時間になれば玄関先に自動車が到着し、希望の場所まで自動的に運転してくれるというサービスも可能になる。

イプシロンロケット

高性能と低コストの両方を目指し、JAXAが開発した新しい個体燃料ロケット。「モバイル管制」と呼ばれる革新的な打ち上げシステムを導入。ロケットが自身に知能があるかのように自ら点検する仕組みを持っており、特定の場所にしばられることなく、世界中のどこからでもネットワークにパソコンをつなぎさえすれば、ロケットのコントロールができるようになった。小型の人工衛星を小回りよく高頻度で打ち上げることが期待されている。

全固体電池

EVはもちろんスマホやPCなど、幅広く利用されているリチウムイオン電池。ポストリチウムイオン電池の一つとして、高い期待が寄せられているのが全固体電池。電池は正極と負極の間に電解質があり、電気をためたり放出したりしている。これまでのリチウムイオン電池では、電解質が液体のため液漏れや蒸発といった課題があったが、文字通りすべてが固体となった全固体電池ではこうした課題から解放される。従来よりも安全性が高く劣化しにくいほか、エネルギー密度を高めることができるので、充電時間も大幅に短縮でき、設計の自由度も高まるというメリットがある。液体の電解質と同等以上の固体電解物質の研究開発が課題とされており、実用化に向けて自動車業界だけでなく、さまざまな業界の企業、研究機関、大学などが研究開発に取り組んでいる。

ファイバー電池

豊田中央研究所が独自開発したファイバー電池。学会で発表したところ、これまで2次元的であった電池の電極構造を3次元化する構造に、多くの参加者から注目をあびた。形状は、一本の糸のようだが、中心に負極となる炭素繊維があり、その炭素繊維をセパレーターと正極で包む3層構造になっている。現在主流のリチウムイオン電池では、2次元的なため、出力と容量を同時に増やすことができず、一方を上げると一方が下がるというジレンマがあった。3次元的なファイバー電池であればこの難題を解決できるといわれており、早期の実用化が待たれる。

アンモニア、二酸化炭素運搬船

温室効果ガス削減を実現する手段には、クリーンエネルギーとして期待の高いアンモニアの利用や、回収した二酸化炭素を再利用する「CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage」などさまざまな方法がある。その際の輸送には、専用船による海上輸送が中心になると見込まれている。今後は、これまでになかった専用船の開発や造船需要も期待できそうだ。また、例えば往路ではアンモニア、復路では二酸化炭素を輸送できれば、帰路は空荷となる専用船よりも輸送効率が向上する。将来的に増加が見込まれる、アンモニアと二酸化炭素兼用の専用船への期待は高い。

eVTOL

Electric Vertical Take-off and Landingの略で、日本語では電動垂直離着陸機と呼ばれており、いわゆる「空飛ぶクルマ」の主力になるといわれている。ヘリコプターのように垂直に離着陸するため、飛行機と違って滑走路などの大掛かりな設備は不要で、ローター(回転翼)などの駆動には電動モーターを使用するため環境にもやさしい。メーカーによって配置や個数は異なるが、電動モーターを使った多数のローターを設置した構造が特徴で、旅客や物流、軍事などさまざまな分野での採用が見込まれており、開発競争が激化している。

矢野経済研究所では、2025年の空飛ぶクルマ世界市場規模を608億円と予測(eVTOLと同様に「電動」「自動飛行」「垂直離着陸」が可能な機体を対象とし、メーカー販売金額ベースで算出)。さらに、2030年は9,562億円、2040年は37兆6,657億円と予測している。そして、2050年には184兆円を超える市場規模を予測しており、『空に「空飛ぶクルマがいない」という今の風景が考えられないほど世界中で発展がみられる見通しである。』としている。

シーグライダー

シーグライダーは、アメリカのREGENT Craft社が開発する、水面上から数メートルの高さで飛行し、水面での離着水もできる飛行機。同社のサイトによれば、プロペラは電動モーターで駆動するためゼロエミッション、時速300キロで飛行、航続距離も一度の充電で300キロ。12名の乗客と2名のクルーが搭乗でき、1,600キロの荷物を運べるとある。国内では、離島への旅行や移動、郵便物や荷物の配送などでの利用が想定されており、2025年までのサービス提供を目指している。JALは包括連携協定を締結、ヤマトホールディングスは同社に出資を行うなど、注目をあびている。

どんな仕事があるの︖

自動車業界の主な仕事

営業

自動車販売店(ディーラー)への営業活動を行う。マーケティングを基に、販売店をサポートする。

車両開発

新車両の設計や開発などを行う。部品ごとに専門特化した技術が求められる。

デザイナー

自動車のインテリアやエクステリア、色、ファブリック類などをデザインする。

商品企画

マーケティングを基にトレンドを予測し、商品戦略や新型車の企画立案を行う。

その他輸送用機器業界の主な仕事

研究開発

先端技術や、他部署から上げられる市場動向調査を研究し、製品の改良や新製品の開発を行う。

設計

新技術を導入し、コスト削減、機能強化、信頼性の向上などを図り、製品の設計を行う。

資源調達

原材料・部品を最も有利な条件で購入する。材料費は製造コストに大きく影響するため、利益に直結する仕事。

営業

製品の受注から納入までを担当。顧客からの受注を受け、顧客と工場の間に立ち、さまざまな折衝や調整を行う。

業界地図でもっと詳しく知る

自動車・輸送用機器業界の企業情報

※原稿作成期間は2023年12⽉28⽇〜2024年2⽉29⽇です。

就活準備コンテンツ

Copyright © Mynavi Corporation