- トップ

- 就活支援

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- メーカー業界

- 化学・石油業界

化学・石油業界

業界の現状と展望

生活に必要なあらゆる製品に関わる、化学・石油業界

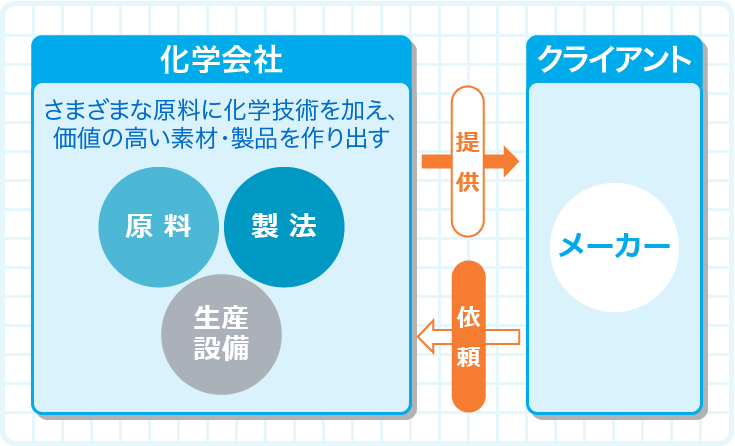

化学業界では、仕入れた原材料に化学反応技術を加えることで、新たな素材・製品を生み出している。そのため、その分野は多岐にわたり、例えば石油や石炭、天然ガス、水、空気、植物、金属、非金属、陶磁器、パルプなどの多種多様な原材料を、プラスチックや合成ゴム、化学繊維、電子材料、農薬、医薬品、化粧品、ガラスなどに変えている。中間財や一次製品と呼ばれる製品が中心になるが、化粧品や洗剤などのように消費者が直接手にする最終製品を手がける会社もある。

一方、石油業界は、大きく川上・川中・川下に分けられる。川上は油田の探査や採掘、原油生産を行い、川中では原油精製・加工によるナフサなどの石油製品の生産を、川下では石油製品の流通や販売を行っている。かつてはセブン・シスターズ(またはエイト・メジャーズ)といわれる欧米の大手石油会社(石油メジャー)が、原油生産のほとんどを独占していたが、現在は新セブン・シスターズともいわれる、サウジアラビアやマレーシア、中国、イラン、ロシアなどの国営企業の存在感が増している。

日本経済を支える根幹業種の一つ。製品は基礎化学品と機能性化学品に大別

化学業界は、古くは肥料や染料の製造から始まり、その後、技術の進歩や石油精製品の拡大などもあって、医薬品や合成繊維、産業用ガスなど事業領域を拡大。いまでは、航空機やエレクトロニクス産業、自動車産業などの分野へも製品を供給している。2021年発表の経済産業省の資料「化学産業の現状と課題」によれば、「化学産業は、事業所数(約2万)、従業員数(約95万人)、製品出荷額(約46兆円)、付加価値額(約18兆円)でみても製造業全体の1割強を占め、経済や雇用を語る上でも欠くことのできない産業。」としている。

そして製品は、大きく基礎化学品と機能性化学品に大別される。基礎化学品は、ナフサから精製するエチレンやベンゼンをはじめとする石油化学製品や、ポリエチレンにポリプロピレン等の合成樹脂、近年は燃料としても注目されるアンモニアや、固形せっけんの原料として知られるカセイソーダ(水酸化ナトリウム)といった工業薬品、窒素や酸素等の産業用ガスなどがある。一方、基礎化学品を原料に、いろいろな化学反応や配合などを行うことで造る、耐熱性や耐薬品性など、基礎化学品では満たせない高い機能を持つ製品が機能性化学品だ。

化学会社は、事業内容に応じて、基礎化学品を主に手がける基礎化学専業メーカー、機能性化学品を手がける機能性化学専業メーカー、その両方を手がける総合化学メーカーに分類される。

基礎化学品は製造プロセスが比較的単純で、メーカーごとの特性差が少ないため価格競争となりやすい。そのため企業には、より安い原材料の入手や製造設備の効率的稼働など、コスト戦略が求められる。

機能性化学品は、クライアント(納入先)の業種が多岐にわたるだけでなく、例えば耐熱性など、前述のように性能に対する要求もさまざまで、多品種少量生産を特徴とする。そのため、クライアントとメーカーが一体となって製品開発を行うケースも多い。一つ一つの取引規模はそれほど大きくなくとも、製造に当たっては専門の技術や独自のノウハウが必要となるため、他社が新規参入することは容易ではない。半導体製造に使われる、自然界に存在しない特殊なガスの製造など、世界的にシェアが高い製品を製造する企業も多い。

ようやく底打ち反転の機運。さらなる集中と選択、事業再編が加速か

総合化学メーカーは、傘下にも複数の子会社を持ち、多種多様な製品の製造販売を行っているが、石油価格や、化学製品の原材料となるナフサの在庫価格の変動が収益に大きく影響する。2022年度と2023年度の化学業界は、円安や欧米の金利上昇によるリセッション懸念に加え、巣ごもり需要の一服で半導体や電子材料関連の需要も減少、中国経済の不振も継続し、厳しい状況が続いた。だが、2023年下期あたりから底打ち反転の機運が高まっている。

多種多様な製品を製造する化学業界の取引先はさまざまだが、自動車業界を主要取引先とする企業が多く、自動車関連部材の展開は多岐にわたっている。そのため、新車の販売実績が業績に与える影響は大きく、半導体不足で操業が滞っていた自動車メーカーの生産回復はプラス材料となった。今後は、EV(電気自動車)の生産増に伴う電池用部材の需要拡大や、復活の兆しが見えている半導体関連産業向けの製品需要の取り込みも期待できる。

一方で、脱炭素社会への対応や投資も同時に求められており、一般社団法人日本化学工業協会では、2050 年カーボンニュートラル実現のための化学産業における投資額について、7.4~9.7 兆円と算出。2030年度のCO2の削減目標を2,000万トン(2013年度比で32%削減)としている。さらなる集中と選択、事業構造の見直しも求められるだろう。

例えば、三菱ケミカルグループは、石油化学事業と炭素事業の分離を発表。住友化学は、ナイロン繊維原料事業および染料事業からの撤退を決定し、三井化学もポリエステル繊維原料の国内生産から撤退することを発表している。今後は、新陳代謝のスピードを上げ、収益が期待できるEVや半導体関連素材などに注力していくとともに、適切な需給バランスに対応できる製造設備のありようを業界全体で見直していく機運も高まりそうだ。

世界情勢に翻弄(ほんろう)される化学・石油業界

石油業界では、コロナ禍の影響による世界的な経済活動の縮小で、石油需要は一気に後退。現物の貯蔵容量がいっぱいで買い手が現れなかったという特殊事情もあるが、2020年4月20日にはWTI先物原油価格が-37.63ドルと、史上初めてマイナス価格を記録した。

しかし、石油需要は経済活動の回復に歩調を合わせて徐々に回復、2021年10月には84ドルを超える水準まで上昇。原油価格高騰を受けて、アメリカが主導する形で、日本や中国、インドなどの国々が石油の戦略的な国家備蓄の一部を放出する場面もあった。その後、上昇は落ち着きを見せたが、ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに原油価格が高騰、WTI先物原油価格は130ドルを超える場面もあった。

さらに、パレスチナのイスラム組織ハマスとイスラエルの衝突が激化。ガザ地区での紛争が中東諸国に拡大するリスクもあり、原油価格は不安定な状況が続きそうだ。

国内の石油業界は、規模も大きく安定的なイメージがあるが、国内で生産される原油は使用量の1%にも満たず、ほとんどを海外からの輸入に依存。原油価格や為替の変動が各社の収益に影響するだけでなく、日本経済全体への関わりも大きい。また、再生可能エネルギーの導入促進、EVや水素自動車の普及など、世界的に脱炭素の潮流は加速しており、右肩上がりの需要増は見通せないのが現状だ。各社はM&Aや製油所の統廃合などで経営の合理化を進めると同時に、石油以外のエネルギー関連商品やサービス、電子部品材料などを総合的に提供する企業として、非石油事業の育成を急いでいる。

一方で、水素やアンモニアなど、脱炭素の切り札の一つと考えられている製品の製造に関わることも多く、カーボンニュートラルの観点からも化学・石油業界が担う役割は非常に大きく、注目の業界と言える。

業界関連⽤語

グリーン水素

燃焼しても化石燃料のようにCO2を排出しないことや、石炭や石油、食品廃棄物、下水汚泥などさまざまな資源から造れることが特徴の水素。これまでも、研究開発は進んでいたが、近年、水素エネルギーの活用に向けた動きが各国で加速している。水素の製造にはさまざまな方法があるが、中でも、太陽光や風力など、再生可能エネルギーの電力で水を電気分解して製造する水素はグリーン水素と呼ばれ、究極のクリーンエネルギーとして期待が高い。

ちなみに、製造過程でCO2の排出が伴う水素はグレー水素、そのCO2を回収して貯蔵などをする場合はブルー水素と呼ばれる。

バイオプラスチック/生分解性プラスチック

生物資源から作られたプラスチックで、主にトウモロコシやジャガイモなどのでんぷんを原料としている。バイオプラスチックの多くは、生分解性プラスチックとしての性能を持ち、微生物によって最終的に水と二酸化炭素に分解されるため、産業廃棄物とならず、自然環境への負荷が少ない。プラスチックゴミによる海洋汚染が問題視されていることもあり、政府では海洋中で生分解する「海洋生分解性プラスチック」等の開発・導入・普及促進に取り組むとしている。なお、現状ではすべての生分解性プラスチックが、土や海の中で分解されるわけではなく、高温にするなど一定の条件下でなければ分解されない製品もある。後者は燃焼されることも多いが、二酸化炭素を吸収した植物由来のため、実質的に大気中の二酸化炭素を増やさないカーボンニュートラルに寄与している。

天然資源化学

これまでの石油化学は文字通り石油を主役としていたが、いまでは石油だけでなく、石炭や天然ガス、バイオマス、シェールガスといった幅広い天然資源を利用する「天然資源化学」の時代へと進展している。例えば、これまでの日本の石油化学では原油を精製したナフサを主原料にしていたが、米国ではシェールガスを原料にしたエタンにシフトしつつある。また、中国では安価な石炭を原料にした「石炭化学」を国策的に推進している。

ナフサ

原油の蒸留で得られる石油精製製品で、ガソリンの一種。自動車や航空機などの燃料や石油化学製品の主原料として利用されている。国内でも原油を精製して製造しているが、その半分以上をUAE、カタール、韓国、インド、クウェートなどから輸入している。

ナフサの価格は原油価格に連動しているため、価格変動の影響が大きい。各社とも収益の安定化にはナフサ以外の原料を使う割合を高めることも必要だと考えており、そのための研究・努力を行っている。

バイオマスナフサ

バイオマスとは、動植物に由来する資源のことで、石油などの化石燃料を除いたもの。持続的に再生可能な資源とされている。バイオマスナフサとは、こうしたバイオマスを熱分解することで得られる液体燃料のこと。品質は石油由来のナフサと同等で、既存設備を活用しながらバイオマス化が可能なため、大きな追加コストが発生しないこともあり、各社はバイオマスナフサの活用を進める動きを拡大している。

アクアマテリアル

東京大学の相田卓三教授らが開発した、98%が水でできている新素材。固まると適度な硬度を持ち、型にはめて自由な形に加工することもできる。アクアマテリアル同士を張り合わせると分子同士が接合するという特長もあり、さまざまな用途での活躍が期待されている。環境に優しい素材として注目を集めている。

シェールガス

シェールガスとは、泥土が堆積した頁岩(けつがん=シェール)層から採取する天然ガス。従来のガス田とは異なる場所から採れることから、非在来型天然ガスとも呼ばれる。採掘が難しいので放置されてきたが、近年技術革新が進み低コストでの採取ができるようになり、低価格での天然ガス供給が可能となった(シェールガス革命)。なお、2013年6月におけるEIA(米国エネルギー情報局)の発表では、世界のシェールオイル可採埋蔵量は3,450億バレルと推定。1位はロシアの750億バレル、2位はアメリカの580億バレル、3位は中国の320億バレルとなっている。

エチレン稼働率

ナフサから作られるエチレンは、日用品、家電、自動車用部品などに使われる幅広い化学製品の原料で、その生産動向は化学業界の活況具合を示す指標となる。稼働率90%が好不況の目安とされているが、近年は90%を下回ることが多い。

どんな仕事があるの︖

化学・石油業界の主な仕事

営業

化学素材を、顧客である素材メーカーや卸会社に提案・販売する。

資材調達・購買

各工場やプラントからのニーズを取りまとめて、国内外から原料や薬品を仕入れる。

基礎研究

次世代向け製品に役立てるため、最先端技術の研究を行う。

生産管理

スケジュールや計画を立てて、スムーズに生産できるよう手配をする。

プラント・設備設計

製品を作るための工場やプラントを、スタッフがスムーズに効率よく働けるように設計する。

業界地図でもっと詳しく知る

化学・石油業界の企業情報

※原稿作成期間は2023年12⽉28⽇〜2024年2⽉29⽇です。

就活準備コンテンツ

Copyright © Mynavi Corporation