- トップ

- 就活支援

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- メーカー業界

- 鉄鋼・金属・鉱業業界

鉄鋼・金属・鉱業業界

業界の現状と展望

自動車、家電、建築材料としての鉄をつくる

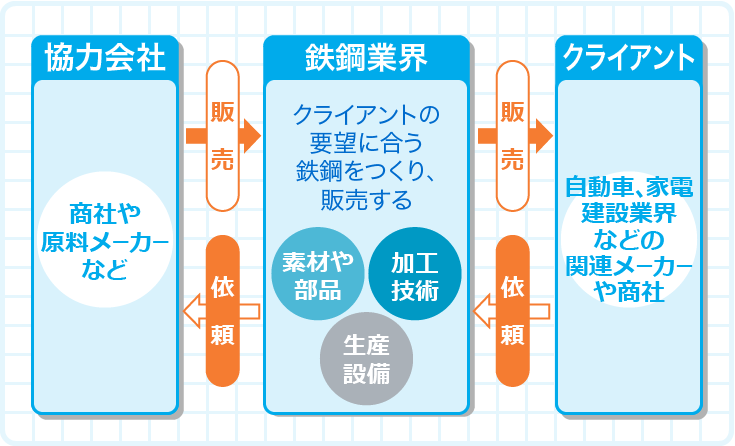

鉄鋼業界は、鉄を加工してつくった素材を自動車や電化製品、建築用材料などとして提供している。原料の鉄鉱石から粗鋼(高炉や電気炉などで鉄鉱石から取り出した製鋼用の鉄)まで一貫生産する高炉メーカーと、鉄くずなどを溶かして粗鋼にする電気炉メーカー、原板を加工する単圧メーカーの大きく3つに分けられる。

堅調な内需に支えられてきたが、課題が多い鉄鋼業界

経済の回復に伴って、鉄鋼需要も回復傾向にある。国内では強靭化(きょうじんか)事業やリニア中央新幹線、東京や大阪など大都市圏の大規模再開発事業、物流施設、倉庫など需要は堅調だ。さらに、自動車生産も回復している。一方で課題も多い。少子化によるマンションなどの住宅建築の減少や、原材料価格やエネルギー価格の上昇、過剰な生産能力を持つ中国の動向、利上げによる欧米の景気減速や中国経済の不振など、企業活動に与えるさまざまな影響が指摘されている。また、団塊世代のベテラン技術者の退職も増えており、設備の安定的な操業も留意すべきポイントだ。

加えて、カーボンニュートラルという難題にも取り組まなければならない。現在の高炉は、鉄鉱石を溶かして鉄に変える作業工程で二酸化炭素が発生するため、鉄鋼業界は構造的に二酸化炭素の排出量が多い。

国立環境研究所の発表(2023年4月)によれば、21年度の日本の温室効果ガス排出・吸収量(排出量から吸収量を差し引いたもの)は、二酸化炭素換算で、前年度比2.0%増の11億2,200万トンとなった。一方、2013年度の排出量比(2013年は吸収量がない)では、20.3%(2億8,530万トン)の減少となっている。2021年度は経済活動の活性化で排出量が増えたものの、吸収量も4年ぶりに増加に転じている。

カーボンニュートラル実現のためには、排出を抑えるとともに、排出された温室効果ガスをより多く吸収する取り組みも求められている。

鉄鋼業界が果たす脱炭素へのインパクトは大きく、各社は積極的に研究開発を積み重ねている。すでに、低炭素で環境負荷が小さい電炉による高級品の生産(通常は電炉よりも高炉の方が高級品を生産しやすい)や、二酸化炭素が発生しない、高炉での水素還元技術(業界関連用語参照)の導入実現に向けた検討を進めている。

聖域なき構造改革と高付加価値品へのシフトで悪環境下でも好調な鉄鋼業界

コロナ禍で、多くの製造業が製造を一時的に休止、鉄鋼・金属・鉱業業界も大きな影響を受けた。国内では長期的な縮小は避けられず、年間の粗鋼生産は1億トンを下回ることになったが、自動車産業を中心に鉄鋼需要が回復、製品市況は上昇し、鉄鋼業界はV字回復を果たした。

しかし、主原料である原料炭だけでなく副材料やエネルギー価格が上昇する中で生き残り、世界の鉄鋼業界で力を増す中国勢と対抗し業績を拡大させるのは容易ではない。近年は鉄鋼需要が世界的に減少傾向にあり、国内外の鉄鋼メーカーは、生産量の増加が見通せない状況だ。

しかし、国内鉄鋼メーカーは、時間をかけて高い技術力が必要な戦略的製品を開発し、加えて、過剰な生産設備の縮小による固定費の削減や構造改革、さらには販売価格への転嫁などあらゆる手段を駆使し、聖域なき見直しを進めてきた。経営環境が厳しい中でも、経営体質の強化と量から質への転換に成功した国内鉄鋼メーカーは、引き続き堅調な業績をあげていくことが期待される。

堅調な非鉄金属業界だが、多角化と質の向上が重要

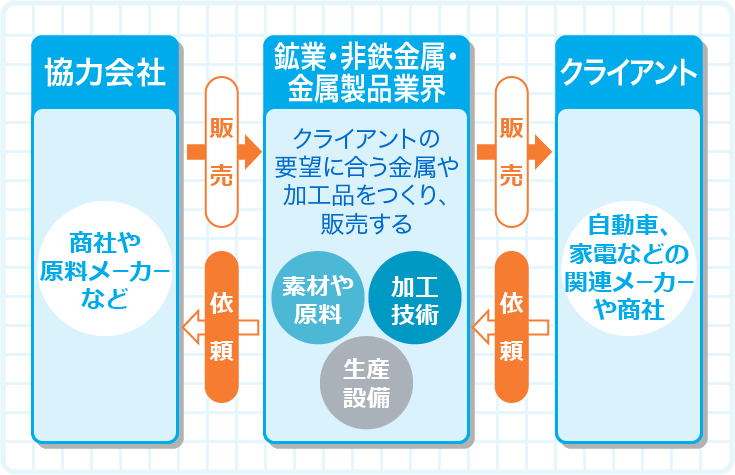

鉱業・非鉄金属・金属製品業界は、輸送機器やデジタル家電向けに金属素材や金属加工製品をつくり、販売している。鉄以外の金や銀、銅、アルミニウム、亜鉛、ニッケルなどの金属を取り扱うので、非鉄金属業界とも呼ばれる。海外から鉱石を輸入し(輸入せず採掘国で作業を行う場合もある)、必要な金属を取り出す製錬や、不純物を取り除いてさらに金属の純度を高める精錬、金属を棒状や板状、管状に加工する圧延といった作業がある。機械、輸送用機器、電気・電子、通信などあらゆる製造業に欠かせない金属製品を出荷しており、日常的に見かける身近な製品から戦闘機などの特殊な製品まで裾野は広い。伝統的に日本は非鉄金属の精錬や製品化技術が高く、諸外国でも高評価を受けている。

長期的には非鉄金属への需要は拡大傾向にあるが、為替や資源価格の影響が大きいため、世界経済が回復傾向にある中でも、各社が以前から取り組んできた多角化の成果がどれだけ収益に貢献できるかが重要になっている。

また、独自性を発揮できる核となる得意分野の強化や効率化、海外市場での新たな顧客獲得も求められている。

原料不足の課題は、リサイクルに期待

原料となる鉱石のほとんどを輸入しているため、原料を安定的に仕入れることができないというのがこの業界の難点だった。しかし、都市で膨大に破棄される家電製品、IT製品に含まれる貴金属やレアメタルも、有用な資源(都市鉱山)としての活用が期待される。

独立行政法人(現 国立研究開発法人) 物質・材料研究機構の試算によれば、日本の都市鉱山には金が6,800トン(全世界の現有埋蔵量の約16%)、銀が6万トン(同約22%)となっており、日本の都市鉱山は世界有数の資源国に匹敵する埋蔵量を有しているとされる。採算性に課題はあるが、金属くずなどのリサイクル原料から銅などの金属を取り出せるようになっている。リサイクル技術が進めば、国内のリサイクル原料から、金属材料や加工材料を手に入れることができるため、安定的に製品をつくることができると注目されている。

EVシフトと脱炭素で需要増が期待できる非鉄・金属業界

非鉄・金属業界は、世界経済の回復や、EV(電気自動車)化、脱炭素社会への取り組みに向けた需要増が追い風となりそうだ。中でもさまざまな分野で使われる銅は、中長期的に堅調な需要の伸びが予想されている。また、自動車の軽量化に欠かせず、脱プラスチックに伴う缶材料として期待が高いアルミニウム、EVの中核となる次世代電池用素材など、需要増が期待できる素材は多い。

日本鉱業協会が発表した「国際銅研究会(ICSG)2023年10月総会報告」によれば、世界の銅地金見掛消費量(国や地域における需要量を表す統計値で、生産量+輸入量-輸出量で算出される)は、前年比で2023年に約2.0%、2024年に約2.7%増加と予測。世界の経済指標は厳しいものの、製造業での生産改善、新エネルギーへの転換、世界各国における半導体生産能力の強化で、消費量は持続的に増加していく見込みとしている。

業界関連⽤語

室温超伝導

一定の条件下で電気抵抗がゼロになる現象を超伝導といい、医療用の核磁気共鳴画像撮影 (MRI) 装置やリニアモーターカーなどに応用されている。ただし、現状は超伝導物質をマイナス300度程度まで冷却する必要があり、より高い温度で超伝導現象となる材料の研究が盛んに行われている。2020年10月には、大気圧の約250万倍に達する超高圧という条件ながら、約15度という温度でも超伝導を実現したとの報告がなされた。実用化への課題は多いが、巨大な冷却装置が必要ない室温超伝導が実現すれば、エネルギーのより一層効率的な利用が可能となり、期待が高まっている。

鉄鋼スラグ

鉄鋼スラグとは、鉄鉱石から鉄を製造する過程で生じる副産物。粗鋼生産量の増減に応じて上下するが、2020年度の生産量は高炉スラグが1,890万トン、製鋼スラグ1,128万トン。そのままでは産業廃棄物になってしまうため、古くからスラグの有効利用が模索されてきた。現在では、自社での再利用に加えて、土木工事、セメント用材、道路用材、肥料、ロックウールなどとして活用されており、省資源、省エネルギーの観点からも評価されている。

世界鉄鋼生産企業ランキング

2019年まではルクセンブルクに本社を置くアルセロール社と、オランダに本社を置くミタル社が、2006年に経営統合して誕生したアルセロール・ミタル社が、鉄鋼生産量でトップに君臨していたが、コロナ禍で、2020年に生産量が減少。その座を、中国宝武鋼鉄集団に譲ることとなった。WSA(世界鉄鋼協会)の発表によれば、2022年のランキングにおいて上位10社のうち、中国企業が6社を占め、2位にアルセロール・ミタル、4位に日本の日本製鉄、7位に韓国のPOSCO、10位にインドのTata Steelがランクインしている。そうした中、2023年12月に日本製鉄がアメリカ鉄鋼大手のUSスチール(27位)を総額141億ドル(日本円で約2兆円)で買収することを発表した。子会社化が実現すれば、両社の生産量の合計が世界第3位の規模に匹敵する巨大鉄鋼会社誕生となる。

レアアース

金属は、鉄・銅・亜鉛のように生産量が多く大量消費される「ベースメタル」と、金・銀・白金など腐食に強く希少な「貴金属」に大別される。さらに近年注目を浴びる「レアアース」。経済産業省では「地球上の存在量がまれであるか、技術的・経済的な理由で抽出困難な金属のうち、現在工業用需要があり今後も需要があるもの」と定義、31種類が対象とされている。強力磁石に欠かせないネオジムなど、日本の産業を支える重要な金属だ。

水素還元技術

鉄の原料となる鉄鉱石は酸化鉄。そのままでは使えないため、高炉内で酸化鉄を溶かし石炭の炭素を使って還元(酸化鉄の酸素を取り除く作業)を行っている。その際、鉄鉱石は鉄に変化し、石炭は酸素と結びつき二酸化炭素が発生する。これまでの石炭の代わりに水素を使って還元を行うのが水素還元技術。水素を使えば、二酸化炭素は発生せず水だけが生じる。政府では、2030年には商用第1号機の稼働を目標にしている。

電磁鋼板

電磁鋼板とは、電気を流した時に強い磁力を得ることができる鋼板のことで、バッテリー駆動のEVはもちろん、ハイブリッドEV(HEV)やプラグインハイブリッド(PHEV)のような電動モーターを採用する自動車のほとんどで採用されている、高い技術力が必要な戦略製品の一つ。電磁鋼板には、圧延方向にのみ特に優れた磁気特性を持つ方向性電磁鋼板と、全方向に優れた磁気特性を持つ無方向性電磁鋼板に大別され、世界的に増加が見込まれる電気自動車用モーターで無方向性電磁鋼板の需要拡大が見込まれている。

温泉から金を採取?

海洋研究開発機構と大手重工業会社のIHI(アイ・エイチ・アイ)が、温泉の中に溶け込んでいる微量の金を取り出す特殊な方法を開発した。金は主に地下深くにあるマグマの中に含まれている。その金が、マグマの近くにある数百度の熱水に溶け出し、地上まで上昇し冷え固まったのが金の鉱脈だ。開発者らは、温泉にも含まれている可能性があると考え、秋田県の玉川温泉で実験を開始。藻の一種である「らん藻」が金を吸着する性質があることを利用し、実験を行ったところ、実際に金の採取に成功した。金の新たな回収方法になる可能性もあり、期待を込めて実験を重ねている。

どんな仕事があるの︖

鉄鋼・金属・鉱業業界の主な仕事

営業

自動車や家電、建築用などに使われる鉄鋼を、顧客であるメーカーや卸会社に提案・販売する。

資材調達・購買

各工場からのニーズを取りまとめて、国内外から原料や素材を仕入れる。

商品開発

既存商品を改善するほか、新しい機能を持つ新商品をつくることができないか計画を立てて、試作や開発を行う。

基礎研究

次世代向け製品に役立てるため、最先端技術の研究を行う。

生産管理

製作現場の全工程を理解し、品質、コスト、時間を管理する。品質管理と効率面のコントロールが重要な仕事。

業界地図でもっと詳しく知る

鉄鋼・金属・鉱業業界の企業情報

※原稿作成期間は2023年12⽉28⽇〜2024年2⽉29⽇です。

就活準備コンテンツ

Copyright © Mynavi Corporation