- トップ

- 就活支援

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- メーカー業界

- 薬品・化粧品業界

薬品・化粧品業界

業界の現状と展望

化学原料・生物原料から薬品や化粧品をつくる

薬品業界では、医療機関で使われる「医療用医薬品」、処方せんなしで利用できる「一般用医薬品」などの開発・製造・販売を行う。さらに「医療用医薬品」では、主に新薬の研究開発を手がける企業と、特許が切れたジェネリック医薬品(特許切れにより安価で販売される同成分の医薬品)に注力する企業がある。

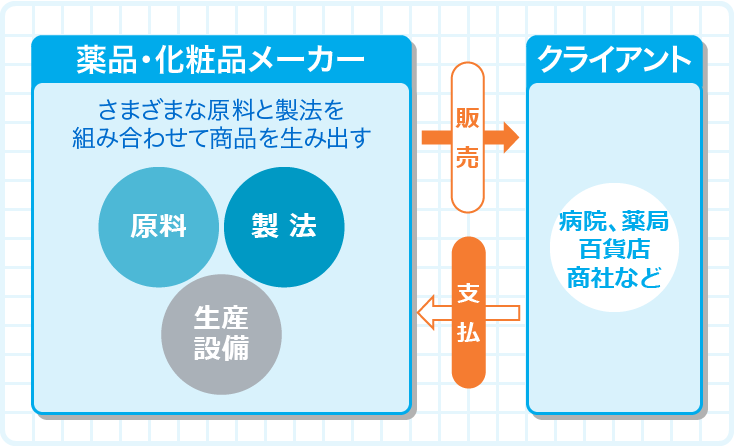

製薬会社は、化学原料または生物から取り出した原料を組み合わせて薬品をつくり、医療品卸業者を通して病院や薬局に販売している。2009年の薬事法(現在は薬機法)改正により、風邪薬やビタミン剤などの限られた薬においては、一定基準をクリアした店舗で登録販売者がいればコンビニエンスストアでも売ることが可能になった。

化粧品業界では、乳液や化粧水などの「基礎化粧品」、ファンデーションやルージュ、香水といった「メーキャップ化粧品」などを開発・製造・販売している。化学原料または生物から取り出した原料を組み合わせて化粧品をつくり、百貨店やドラッグストアなどに販売している。国内だけではなく、海外への輸出も盛んだ。

大型M&Aが再度活発化。創薬ベンチャーとの提携も加速

新薬の開発には長い時間と莫大(ばくだい)な研究開発費が必要とされる。また、自社開発した薬でも特許による独占期間は限定されており、特許が切れると売り上げが急減するリスクもある。こうした理由により製薬業界は世界的にM&A(企業合併・買収)を繰り返してきた。国内においても、武田薬品工業がアイルランドの製薬大手シャイアーを、日本企業による過去最大のM&Aとなる6兆円規模の金額で買収、売上高で当時世界トップ10入りするメガファーマとなったことは記憶に新しい。

コロナ禍では、先行きの不透明感からM&Aを控える動きがみられたが、2022年12月にアメリカのアムジェンがホライゾンを278億ドルで、2023年3月にアメリカのファイザーがシージェンを430億ドルで、同年4月にアメリカのメルクがプロメテウスを108億ドルで買収することを発表。国内勢では、2022年12月に武田薬品工業がニンバス・ラクシュミを40億ドルで、2023年5月にアステラス製薬がアイベリックを59億ドルで買収することを明らかにするなど、大型M&Aが再び加速している。

また、創薬ベンチャー企業や国内外の製薬企業との間で、共同研究や開発、提携、出資といった動きも加速しており、遺伝子組み換えや細胞培養技術を駆使したバイオ医薬品の市場規模が大きく拡大するとみられている。

mRNA型ワクチンをファイザーと開発したビオンテックは、ドイツのバイオ医薬ベンチャーであり、モデルナ社もアメリカのバイオ医療ベンチャーであり、モデルナもアメリカのバイオ医療ベンチャーだ。国内の製薬企業やバイオ医療ベンチャーも国産ワクチンや治療薬の開発に取り組んでおり、新型コロナウイルス関連だけでなく、国内製薬会社による世界的新薬として期待される薬の開発も進んでいる。

アルツハイマー病による認知症の治療薬である、エーザイとスウェーデンのバイオアークティックが共同開発したレカネマブは国内でも使用が承認されている。また、アステラス製薬の更年期障害向け治療薬フェゾリネタントは、ベルギーのOgeda社を買収することによって獲得した化合物で、欧米ではすでに承認されており、大きな売り上げが見込める商品として期待が寄せられている。

薬品の売り上げ上位はがん治療薬と肥満症治療薬

「IQVIA医薬品市場統計-売上データ」によれば、2022年の日本の医薬品市場は、前年比3.2%増の10兆9,395億円となった。薬効別では、抗腫瘍剤(がん治療薬)が1兆7,521億円と全体の16%を占めている。次いで糖尿病治療剤(注:肥満症治療薬)が6,690億円(全体の6.1%)、免疫抑制剤(炎症などを抑える薬)が5,560億円(同5.1%)となっている。世界的にも、抗腫瘍剤と糖尿病治療剤が売上高上位にあり、近年アメリカでは肥満症治療薬の利用者が急増している。ノボ・ノルディスクの「ウゴービ」やイーライリリーの「ゼップバウンド」がよく知られており、出遅れた他社は自社開発や買収、提携などの手段を講じて市場参入をもくろんでいる。

注:糖尿病治療薬として開発された医薬品だが、体重減少効果が期待できるため、同様の成分を含有する薬が別途販売され肥満症治療薬として承認されている。

国内でも肥満症治療薬として承認されはじめており、大きな売り上げが期待されている。ただし、薬である以上、副作用も報告されているし、医師の処方も必須だ。単なるやせ薬として服用することは厳に慎まねばならない。

普及がすすむジェネリック薬。一方で課題も

国内では社会保障給付における医療費が年々増加傾向にあり、2021年度からは「毎年薬価改定」がスタート。製薬業界は、薬剤費を抑制するための薬価引き下げや、ジェネリック医薬品の普及といった課題に直面している。そのジェネリック医薬品も、日本ジェネリック製薬協会の発表によれば、2023年4月~6月の普及率は81.7%、同年7月~9月の普及率は82.2%と、政府目標の80%を超えている。ただし、相次いだジェネリック製薬業界の不祥事(行政処分)で、ジェネリック薬への信頼性の低下や供給不足が発生、原材料費が上昇するなかでも値上げができず、混乱の収拾には時間がかかりそうだ。

薬価の引き下げや少子高齢化による人口減で国内市場での長期的な成長は描きづらく、各メーカーは、日本市場だけに頼らない収益構造の改善を急いでいる。世界市場の4割を占めるといわれる米国や中国、アジア諸国、南米などの新興国へも展開するグローバル化を進めており、海外売上比率向上が各社共通の課題だ。また、成長戦略に応じたさまざまなM&Aの模索のほか、再生医療や遺伝子治療などの新しい手段への対応、AI創薬への参入やスタートアップ企業との提携など、新たな収益源となる薬の開発研究を目指しいろいろな取り組みを進めている。

化粧品業界は海外市場、ネット市場への販路参入が進む

大手に限らず、中堅・中小にもブランド力と存在感を持つメーカーが多い化粧品業界。近年は、製薬会社やフィルム会社、飲料メーカー、食品会社などがスキンケアブランドを生み出したり、他業界の企業がナノテクノロジーを応用した美容液を発売したりと、さまざまな業界からも参入。近年は中国や韓国メーカーも日本市場に加わり、競争が激化している。

販売面においては、専門店や百貨店などでの販売を中心とした高級化粧品から、コンビニやスーパー、通信販売などに向けた中・低価格帯化粧品へ需要がシフトしており、国内市場は人口の減少もあって成長力を維持するのが難しくなっている。そのため各社は、新分野の強化や、アジア地域やインドなどの新興国で市場開拓を進めている。

コロナ禍では、対面販売の自粛や、マスク着用や在宅勤務の浸透などにより化粧品業界は大きな影響を受けたが、新型コロナウイルス感染症の2類から5類への移行で脱マスクの流れが加速。化粧品業界にとっては追い風だ。また、訪日外国人観光客需要も取り込めており、絶対数の多い中国人団体観光客の訪日が復活すれば、さらなる需要拡大も期待できる。

一方で、ECサイト経由のオンライン販売を利用する人も多い。販売コストを低く抑えられることもあり、企業側にもメリットがある。

業界関連⽤語

原薬

原薬とは薬の中に含まれる有効成分のことで、医薬品原料を化学合成することで製造している。原薬をさまざまな医薬品添加物と混ぜて、錠剤や顆粒(かりゅう)剤、カプセル剤に仕上げることを製剤という。こうした原薬製造から製剤までを自社工場で行っている製薬会社もあれば、原薬を他社から購入して製剤を行う製薬会社もある。2019年に、一部の製薬会社の薬の原薬に、発ガン性物質が混入するという事件が発生し、各社は自主回収を行うなど世界的な大問題となった。

ミューズ細胞(Muse細胞)

再生医療の研究で、iPS細胞やES細胞に続き、注目されるミューズ(Muse)細胞。もともと骨髄や皮膚などの体内に存在し、東北大学の出澤真理教授らの研究チームによって発見された。体を構成するさまざまな細胞に分化できるため、体内にミューズ細胞が注入されると傷ついた臓器に集まり組織を修復する。身体への負担が少ない、多くの疾患に適用可能、といった特徴があり、臨床試験もスタートしている。

がん免疫療法

免疫力とは、体内に細菌やウイルスなどが侵入することを防いだり、排除したりすることで体を守る力のこと。こうした免疫力を利用してがん細胞を攻撃し排除する治療法が、がん免疫療法。がん免疫療法で使われるのは、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つために服用される薬で、「免疫チェックポイント阻害薬」といわれるもの。非常に高額な薬価で話題になった、小野薬品のオプジーボがその代表例だ。世界で最も開発競争が激しい分野ともいわれており、各社が開発に鎬を削っている。

ゲノム創薬とバイオ医薬品

ゲノム創薬とは、遺伝子の塩基配列情報を利用することによって、新しい薬やより効果が高く副作用の少ない薬を開発する手法のこと。この手法を取り入れることで医薬品開発の期間短縮が可能になると考えられている。ファイザーやモデルナが開発した新型コロナウイルス用mRNA型ワクチンは、こうしたゲノム関連技術を活用している。なお、タンパク質を有効成分とし、遺伝子組み換え技術や細胞培養技術を用いて製造した薬はバイオ医薬品と呼ばれている。

ドラッグラグ(drug lag)

新薬を患者の治療に使用できるまでの時間差、または海外の新薬を国内承認できるまでの時間差のことをいう。日本は諸外国より新薬認可が遅く、新薬開発から承認まで平均4年と長いことが指摘されている。しかし、最近では、治験に対する医師の理解が進みつつあることや、治験コーディネーター(CRC)と呼ばれる職種の活躍などにより改善が期待されている。

CRO

CROとは、Contract Research Organizationの略で、開発業務受託機関と呼ばれている。製薬会社から医薬品開発における臨床試験や製造販売後調査の業務を受託し、新薬開発の一端を担っている。近年は、新薬開発業務の多くをCROが担うケースもあり、その重要性はますます上がっており、今や医薬品開発に欠かせない存在となっている。

MRの減少

MRはMedical Representatives(医薬情報担当者)の略で、製薬会社などに所属して、自社製品を使ってもらえるよう、医師や薬剤師などの医療従事者に働きかけるのが主な業務。また、医療従事者から副作用や効能について現場情報を収集し、会社の開発担当者にフィードバックするのもMRの担当だ。ところが近年は、MRの減少傾向が続いており、公益財団法人MR認定センターの「2023年版MR白書」によれば、MRの人数は2013年の6万5752人をピークに、2022年は4万9682人と9年連続の減少となっている。市場の中心となる製品が多数のMR活動を必要としないがん領域などのスペシャリティ薬になったことや、情報提供チャンネルの多様化などで、従来のような多数のMRは必要ないとの判断が減少の理由とみられている。

一方で、製薬会社からMR業務を請け負うCSO(Contract Sales Organization)に所属するコントラクトMRは、長期的な増加傾向にある。

どんな仕事があるの︖

薬品・化粧品業界の主な仕事

MR

医療情報担当者。薬の販売先である病院や卸会社に薬の正しい情報を伝える。また、販売先からの薬への要望や意見を取りまとめる。

新薬開発

新しい薬を生み出す。

臨床開発

医師や医療機関などと協力し合い、臨床試験がスムーズに進むように調整する。

生産技術開発

新薬を開発するための製造方法や包装形態などを研究開発する。

治験コーディネーター

医療機関において、治験責任医師・分担医師の指示の下に、医学的判断を伴わない業務や、治験にかかわる事務的業務、業務を行うチーム内の調整など、治験業務全般をサポートする。

業界地図でもっと詳しく知る

薬品・化粧品業界の企業情報

※原稿作成期間は2023年12⽉28⽇〜2024年2⽉29⽇です。

就活準備コンテンツ

Copyright © Mynavi Corporation