- トップ

- 就活支援

- 業界研究・職種研究 徹底ガイド

- 業界研究 徹底ガイド

- メーカー業界

- 農林・水産業界

農林・水産業界

業界の現状と展望

自然の恵みを生かして私たちの生活を支える

農林業には、米や野菜・果物などの農作物を栽培する農業、乳製品・食肉・卵などを生産する畜産業、木材やきのこなどを産出する林業がある。一方、水産業には、海や湖沼、河川などの漁場に生息・養殖している魚介類を捕獲する漁業や、魚介類を缶(瓶)詰や練り製品、冷凍品などに加工する水産加工業がある。

また、農業では農作物を栽培する農家に、農機、種子・種苗、農薬、肥料などを、畜産業では飼料などを、漁業では船舶や魚群探知機などを販売する会社があり、農林・水産業界の発展と効率化をフォローしている。

農林・水産業界は、人間の生きる源である「食」を支えるだけでなく、住居や日常生活に欠かせない木材の供給、国土の保全、美しい自然環境の提供といったさまざまな役割を担っている。

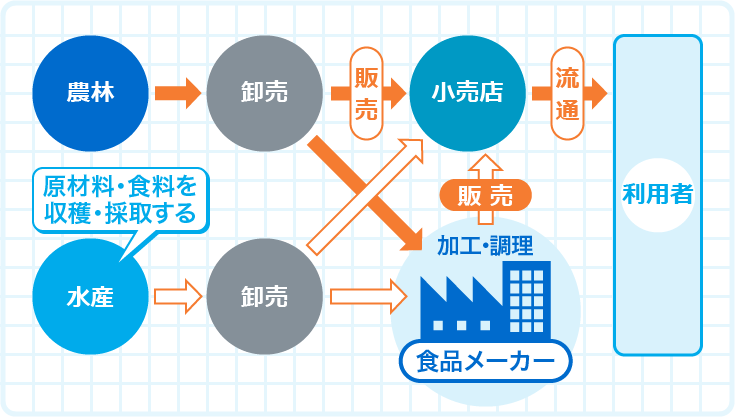

なお、農林・水産業者の多くは、自然界から採取・取得した資源から富を得る第1次産業に含まれるが、天然資源を加工して食品を製造する場合は、製造業(第2次産業)となる。

深刻な就業者数減と高齢化

農林業の基本構造や実態の変化などを明らかにするために、5年に1度行われる「2020年農林業センサス」によれば、2020年2月1日現在の農林業経営体(経営耕地面積が30a以上など、一定の規定を満たして農林業を行う者)数は、全国で109.2万経営体、5年前に比べ31.2万経営体(22.2%)の減少となった。このうち、農業経営体は107.6万経営体で、30.2万経営体(21.9%)の減少。林業経営体は3.4万経営体となり、5.3万経営体(61. 0%)も減少した。また、農林水産省の「漁業労働力に関する統計」によれば、2022年の海面漁業経営体数は6.1万経営体と昨年の6.5万経営体から0.4万経営体の減少、漁業就業者数も12.3万人と昨年の12.9万人から0.6万人減少した。

なお、農林水産省が毎年行う農業構造動態調査(全数調査の農林業センサスと異なり、標本調査により把握した推定値)では、2023年の全国の農業経営体数は92.9万で、前年の97.5万に比べ4.7%の減少。農業労働力も、116.4万人と前年の122.6万人から、5.1%減となっている。ただし、個人経営体数が5.0%の減少となった一方で、団体経営体数は1.5%増加しており、規模の拡大がうかがえる。事実、2023年の1農業経営体あたりの経営耕地面積は3.4haと、前年の3.3haから増加。北海道では30ha以上、都府県では20ha以上の経営耕地面積を持つ農業経営体数が増加している。

6次産業化に加えて、情報技術(IT)やロボット技術(RT)に活路

1次産業の農林・水産業だけでなく、2次産業の製造業や3次産業の小売業などとの総合的な展開を図る農林・水産業の6次産業化(1次×2次×3次)に取り組むことで、所得の向上や雇用の拡大、生産物のブランド化などを通じて地域の活性化が期待されている。具体的には、農産物のネット販売もその一つだ。消費者が生産者から直接食材を購入できる農産物の宅配事業(産地直送サイト)は、コロナ禍での巣ごもり需要の拡大以降も人気を集めており、有力な販路となっている。また、農園での収穫体験、農園一体型レストランなども一例だ。さらに近年は、農林・水産業の作業や加工、料理教室や暮らしぶりなどを体験できる宿泊施設をオープンする事例もある。「ガストロノミーツーリズム(観光での体験・活動が食や食材に関連づいているのが特徴で、ワインツーリズムが好例)」の中には、訪日外国人に人気が高いものもあり、新たな販売ルートに結びついたり、SNSで情報が拡散したりすることで、地域や食材のブランド化や活性化に一役買うケースも見込まれる。

農林・水産業界では、高齢化と後継者の確保が課題になっており、効率的かつ安定的な経営ができる担い手の育成や確保が求められているが、「食」の担い手である、農林・水産業には高い潜在能力と発展の可能性が秘められている。政府は、農林・水産分野以外からの技術や知見の活用を検討しており、情報技術(IT)やロボット技術(RT)の活用による省力化、高品質化を目指している。また、大きなのびしろが期待できる海外市場での販売にも力を入れている。農林水産省の発表によれば、2012年の農林水産物・食品の輸出額は4,497億円だったが、2021年には、政府が目標の一つとしていた1兆円をはじめて突破、2022年は前年比15.0%増の1兆3,372億円となった。海外消費者の所得向上で購買層が増加したことや、訪日外国人増加で日本の農林水産物・食品の魅力が海外に広がったこと、さらに輸出拡大に向けて政府と農林水産事業者が行ってきたさまざま な取り組みも功を奏した。

安心安全でおいしいとの評価が高い日本の農水産物。政府は、2025年には輸出額2兆円、さらに2030年には輸出額5兆円の達成を目標としている。

そうした中、福島第一原発処理水の海洋放出を理由に、放出に反対する中国は日本からの水産物の輸入を全面的に停止する措置をとった。水産物全体へのイメージダウンにつながるこうした措置が起こりうることにも、留意しなければならない。

先進国で最低レベルの食料自給率。食料安全保障の観点からも課題に

国内の食料消費が国産でどの程度賄えているか、我が国の食料供給に対する国内生産の割合を示すのが食料自給率。農林水産省によると、その示し方については、牛肉36%や小麦15%といった具合に、単純に国内生産量と国内消費仕向量を重量で計算することができる品目別自給率と、食料全体について共通の「ものさし」で単位をそろえることにより計算する総合食料自給率の2種類がある。さらに、総合食料自給率は、熱量で換算するカロリーベースと金額で換算する生産額ベースがあり、2022年度の日本のカロリーベースの食料自給率は38%、生産額ベースでは58%となっている。

諸外国のカロリーベースの食料自給率は、カナダ221%、オーストラリア173%、アメリカ115%、フランス117%、ドイツ84%、イギリス54%などとなっており、日本は先進国中で最低の水準だ(諸外国の数値は2020年のもの)。食料自給率向上が必要とされており、政府は2030年度までに、食料自給率をカロリーベースで45%、生産額ベースで75%に上げることを目標としている。

食料の多くを海外からの輸入に頼り過ぎると、紛争の勃発や災害・天候の変化、食料需要の増加などによる相手国の輸出計画の変化に、大きな影響を受けることになる。2022年2月24日、ロシアがウクライナに侵攻。ロシアは天然ガスや石油などの主要な産出国で、ウクライナは、食料や鉱物などを輸出している。穀物を中心とした食料やエネルギー価格などの商品市況は高騰し、世界経済と穀物や資源などの市場に大きなショックを与えたことは記憶に新しい。全ての国民が、将来にわたって良質な食料を合理的な価格で入手できるようにすることは、国の基本的な責務であり、「食料・農業・農村基本法」においては、国内生産、輸入、備蓄を適切に組み合わせて食料の安定的な供給を確保することとしている。また、同法においては、不測時における食料安全保障に関する規定を設け、不測時において国が必要な施策を講ずることを明らかにしている。

多くの穀物を輸入に頼る日本では、ある意味平時であることを前提に、自由貿易による食のサプライチェーンが構築されている。しかし、世界市場で大きな力を持ちつつある大国のふるまいや、軍事侵攻、テロ活動、大災害、気候変動、人口増加などの諸要因はすでに食のサプライチェーンに影響を与えつつある。食料安全保障の観点からも、これまでのあり方では安定的な食料供給が困難となる懸念もあり、従来以上の対策を具体的に講じておかなければならない時期とも言えよう。

脱炭素社会実現で期待される農林業

国土の約3分の2に及ぶ森林面積を有する日本。政府はこれまでも、公共建築物において木材の利用に取り組んでいたが、2021年10月施行の法律では、対象を公共建築物から民間の建築物にも拡大。脱炭素社会実現に向けて、さらに木材活用を積極的に推進する方針を打ち出し、木造ビルの設計や施工に関する技術の普及や、人材の育成も進めることとなった。

SDGsやESG投資の観点からも木材ビジネスへの関心や期待は高く、建築業界でも、病院やオフィスホテルといった非住宅分野にも木材利用比率向上の動きを加速。高層の木造ビル建築計画に着手している企業もある。

業界関連⽤語

MSC認証・ASC認証

いずれも厳しい基準をクリアしたところに対して第三者機関が与える認証。MSC認証は海のエコラベルともいわれ、Marine Stewardship Council(海洋管理協議会)が管理、持続可能な漁業で取られた水産物であることを示している。対して、ASC認証は、Aquaculture Stewardship Council(水産養殖管理協議会)が管理、天然の水産物ではなく養殖による水産物に対して認証が行われている。

種苗法改正

種苗法は新たに開発されたブドウやイチゴ、サクランボなどの農作物のうち、国に登録された品種を保護するために作られた法律。しかし、これまでは無断で海外に持ち出される事例が多く、海外への流出を防ぐために改正された。主な改正点は、開発者が輸出できる国や国内の栽培地域を指定でき、指定国以外の国に故意に持ち出すなどした場合に10年以下の懲役または1000万円以下(法人の場合は最大3億円)の罰金が科せられることなど。開発を手がける農家からは改正に賛同する声が多い一方で、農家が収穫物から種や苗を採って次の作付けに使う自家増殖にも開発者の許諾が必要になったことに対して、手続きの煩雑化や許諾料の負担への懸念から反対する声もある。

スマートアグリ(Smart Agriculture)

状況を常にセンサーでチェック、温度、湿度、養分などを自動調整するなど、ICT(情報通信技術)を積極的に導入した農業。さらに、繊維状の土壌を使い、二酸化炭素や光量などもコントロール、完全自動化を目指した「植物工場」も出現している。

サーモンの陸上養殖

文字通り、海面ではなく陸上で魚介類の養殖を行うこと。陸上養殖には、大きく分けて「掛け流し式」と「閉鎖循環式」の2種類の方法があり、養殖水槽にポンプで海や川から取水し汚れた水を排水する「掛け流し式」は、ヒラメやトラフグ、アワビ類など主に高級な魚介類を対象にしていた。一方で、「閉鎖循環式」は、養殖水槽の水を浄化して再度水槽に入れる。循環ポンプやろ過装置といった大型設備が必要になるが、環境負荷が少なく、気候や天候の影響も受けることなく飼育環境を管理できるため、品質と生産性の向上が可能となる。食品業界のみならず、総合商社などさまざまな業種の企業や自治体が、陸上養殖に取り組んでおり、すでに日本各地でサーモンを中心とした「閉鎖循環式」の陸上養殖が始まっている。

カバークロップ

カバークロップとは、それ自体は収穫対象とはならないが、作物の休閑期や休耕地などに植えられる作物や植物のことで、土壌の侵食防止や雑草制御、農村景観美化、有機物の供給などさまざまな効果が知られている。近年は、光合成を通じて二酸化炭素を吸収する脱炭素機能からもカバークロップが注目されている。食用として収穫することはないが、植物が吸収・貯留した二酸化炭素はクレジットとして数値化され、企業がカーボンオフセットのためにそのクレジットを購入できるからだ。アメリカでは、すでにこうした農家が次第に増えている。

完全人工生産ウナギ

古くから、日本人にとってなじみ深いウナギだが、その生態は謎の部分が多く、産卵場所も近年まで特定されることはなかった。そのため、ウナギの養殖には、川などで捕まえた天然のシラスウナギが使われている。新日本科学は、困難といわれていたシラスウナギの人工生産に着手し、2017年に世界ではじめて地上でのシラスウナギの生産に成功した。さらに、飼育や研究を続けることで、2022年に卵から人の手で育てる完全養殖(成魚のウナギから採卵して人工ふ化、さらに成魚まで育て、再度採卵してふ化させること)した食用ウナギの飼育にも成功、同年12月に試食会を開催するに至っている。

また、2023年7月には、近畿大学でもウナギの完全養殖に成功したことを発表した。ニホンウナギの稚魚は激減しており、「近い将来、野生での絶滅の危険性が高い」と絶滅危惧種にも指定されている。

ウナギの完全養殖自体は、2010年に水産総合研究センターが成功しているが、大規模な生産の実現にはいたっていない。完全養殖では、卵からふ化した仔魚(しぎょ)を稚魚(シラスウナギ)に育てる工程が最も難しいとされており、越えるべきハードルは多い。さまざまな企業や機関がウナギの食文化保存を目指して課題に取り組んでいる。

白トリュフの人工栽培に成功

2015年から国産トリュフの栽培化を目指して研究を進めていた国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所は、白トリュフの一種について、試験的な人工栽培に成功したことを明らかにした(2023年2月)。トリュフは、キャビアやフォアグラと並ぶ世界三大珍味の1つで、高級食材として知られている。マツタケとおなじく香りが珍重される食材で、世界には180種類以上が存在すると推定されており、日本でも20種類以上のトリュフが存在するという。トリュフは大きく、黒トリュフと白トリュフに分かれており、黒トリュフはすでに人工栽培が行われているが、白トリュフは天然のものしかない。今回、人工栽培に成功したのは、国内に点在するホンセイヨウショウロという白トリュフで、厳密には欧州のものとは異なるが、ホンセイヨウショウロは欧州の白トリュフ同様に、独特の風味と芳じゅんな香りが特徴だという。現段階では、人工栽培の最初の一歩に過ぎないが、安定的な供給につながる栽培技術の確立が待たれる。

どんな仕事があるの︖

農林・水産業界の主な仕事

研究開発

農作物や花、種子など、より丈夫で生産効率の高い品種に改良するために、原材料について研究・開発する。

産地開発

土壌や水などを調査し、良質な農作物が収穫できる土地を探す。また、新しく栽培を始めるための土台を作ることも担う。

⾷品管理

安全で安心できる食糧を消費者に提供するため、農作物や畜産物の品質を管理する。

販売促進

「売れる」商品を調査・研究するため、マーケティングや宣伝を企画・立案する。

生産者

米や肉、野菜、花などを生産する、いわゆる農家や漁師など。

業界地図でもっと詳しく知る

農林・水産業界の企業情報

※原稿作成期間は2023年12⽉28⽇〜2024年2⽉29⽇です。

就活準備コンテンツ

Copyright © Mynavi Corporation