教育業界

業界の現状と展望

主に進学向け、社会人向けの2つに大別される

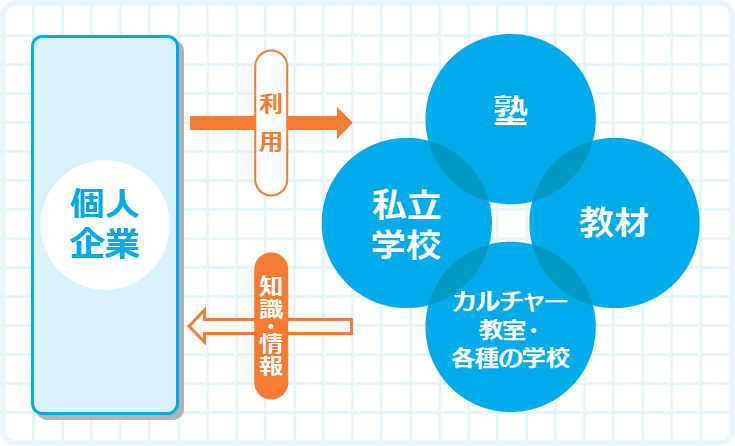

教育業界では、初等教育(小学校)、中等教育(中学校・高校)や、高等教育(専門学校・高等専門学校・短期大学・大学・大学院)での学習や受験などに関連するものに加えて、社会人はもちろん、乳幼児から高齢者まで、何らかの形で「学ぶ」に関するサービスを提供している。

小・中・高校生を対象とした「進学向け」と、キャリアアップを目的とした「社会人向け」の2つに大別され、進学向けでは少子化により子どもの数は減っているものの、新しい業態やサービスといった販路拡大により、堅調な伸びを見せている。

社会人向けでは高齢化に伴い、定年後の自己啓発や各種講座へのニーズが高まっている。また、キャリアアップ、独立志向、再就職のために各種資格や外国語検定の取得を目指す人も増加傾向にある。さらに、近年は外国語を中心とした乳幼児向けの教育プログラムも拡充している。

コロナ禍で拡大した遠隔教育需要は減衰。対面での教育サービスへの回帰も

矢野経済研究所は、2022年度の教育産業全体の市場規模(学習塾・予備校、家庭教師派遣、幼児向け通信教育、学生向け通信教育、社会人向け通信教育、幼児向け英会話教材、資格取得学校、資格・検定試験、語学スクール・教室、幼児受験教育、知育主体型教育、幼児体育指導、企業向け研修サービス、eラーニング、学習参考書・問題集の主要15分野)を調査。事業者売上高ベースで、前年度比0.3%減の2兆8,499億7,000万円としている。

少子化が続く厳しい市場環境が避けられない中でも底堅い需要を見せ、堅調な売上がある教育関連市場。しかし、2022年度に関しては、行動制限の撤廃などにより対面での教育サービスへの需要が高まる一方で、通信教育やeラーニングといった、コロナ禍で急速に拡大した遠隔教育の需要が減衰したことが影響し、前年度比マイナスとなった。外出・交際・娯楽といった消費支出の増加もあり、中でも社会人向けの通信教育市場は前年度比10.0%減となっている。

2023年度については、需要が高まる分野と後退する分野があるとしながらも、前年度比0.5%増の2兆8,632億7,000万円と予測している。

少子化で二極化が進む学習塾。早期の囲い込みと独自性が重要に

教育業界の課題は引き続き、少子化に伴う市場規模縮小だ。また、大都市と地方都市での事業環境の格差が拡大し、二極化が進んでいる。各社は安定的な生徒数を確保することで、収益性の維持・向上を目指している。いかに魅力や独自性を発揮し、早期に囲い込んで顧客化するかにも智恵を絞っている。

近年は、大学受験分野で推薦入試などの年内入試(業界関連用語参照)の比率が高まっており、一般入試離れが進んでいることは業界にとっては痛手だ。一方で、首都圏を中心に中学受験市場は活況。首都圏における2023年の私立・国立中学受験者数は52,600名、受験率も17.86%といずれも過去最多を記録している。受験者数は少子化の影響で減少する可能性があるが、受験率は今後も上昇が予想されており、業界にとってはビジネスチャンスと言える。

さらに、近年は個別指導を取り入れる学習塾が増加傾向にあり、集団指導から個別指導への移行は大きな流れとなっている。個別指導では、学校の補習だけでなく、推薦入試を含めた受験を意識した授業に力を入れる学習塾も増えている。

増加傾向にある小中・中高一貫教育校

1998年の学校教育法改正により、公立学校での中高一貫校が新設されるようになった。

それまでの中高一貫教育は、中学校と高等学校のそれぞれが最低1校ずつ必要であったが、改正後は単一の学校(中等教育学校)が6年間の一貫教育を行えるようになった。

6年間一貫教育を行うことで、これまで高校で教えていた内容の前倒し履修や、部活も含め中高の円滑な交流が可能になるなどの利点がある。加えて、小中合わせて9年間の義務教育を一貫して行う学校も徐々に増えてきている。

教育現場でも進むAI(人口知能)の導入

教育現場ではすでにスマホやタブレットのアプリ教材が導入されており、各社はAIを活用した教材開発にしのぎを削っている。個々の生徒が学習した内容や間違えた問題などをAIが収集・分析することで、生徒一人ひとりの習熟度に合わせた指導の最適化が見込める。さらに、いま学習すべき内容をリアルタイムでアドバイス、より理解度を高めるためのフォローができるようになることもAI導入の目的の一つだ。加えて、長時間労働が問題になっている教師の負担を軽減し、教育の質の向上への期待も高い。

ただし、将来的なAIの進化や具体的な運用によって変わるが、AIでは自身で考える力や学ぶ意志を育むことが難しいのでは、という声もある。

業界関連⽤語

フリースクール

フリースクールとは、いじめや、勉強についていけない、先生が嫌いなどの理由で学校に行けない子供たちを受け入れ、自立や学びの機会を提供する施設で、全国に400カ所以上ある。私立学校の認可を受けたフリースクールもあるが、NPO法人やボランティア、個人経営の施設が多い。教育理念や方針などはまちまちで、かかる費用も一様ではない。

EdTech(エドテック)

Education(教育)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で、インターネットなどを活用した教育サービス。有名なものに、欧米の超有名大学の講義も受講できる大規模公開オンライン講座サービスのMOOC(Massive Open Online Courses)がある。すべての学校で1人1台の情報端末を配布する、高速大容量通信ネットワークを整備するなどの、ITC教育の環境整備を進めるギガスクール構想や、EdTech導入補助金交付など、さまざまな施策が立ち上がっており、これまでになかった教育の提供や変革が期待される。

国際バカロレア(IB:International Baccalaureate)

国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラムで、国際的な視野を持った人材を育成するため、生徒の成長段階や進路に応じて4種類のプログラムを提供している。日本でも、国際的に認められる大学入学資格(国際バカロレア資格)を取得した者は、高校卒業者と同等以上の学力があると認定されている。文部科学省もグローバル人材育成の観点から、国際バカロレアの普及・拡大を推進している。文部科学省によれば、国際バカロレアのプログラムは、全て導入することも、どれか一つのみ導入することも可能となっている。国際バカロレアの認定を受けている学校は、2023年12月時点で、世界160カ国・地域において約5,700校。国内では229校(学校教育法第一条に規定されている学校は80校)となっている。

OECD生徒の学習到達度調査(Programme for International Student Assessment, PISA)

経済協力開発機構(OECD)による国際的な生徒の学習到達度調査。頭字語からPISAと呼ばれる。

義務教育の修了段階の15歳児の知識や技能を、実生活のさまざまな場面で直面する課題にどの程度生かせるかを評価する調査。読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3分野について、2000年の第1回以降、3年ごとに実施されている(2021年の試験はコロナ禍で2022年に延期)。

2022年の調査では日本は平均得点が高い上位グループに位置しており、OECD加盟国(37カ国)では数学的リテラシーは1位(81の全参加国・地域では5位)、読解力は2位(同3位)、科学的リテラシーは1位(同2位)と、いずれの分野も前回より上昇した。なお、シンガポールは、全参加国・地域で3分野すべてにおいて1位を獲得している。

リカレント教育とリスキリング

リカレントとは、反復や循環、繰り返すという意味で、リカレント教育とは、学校教育からいったん離れて社会人になってからも、必要に応じて教育機関で教育を受ける、社会での仕事と教育機関での勉強を繰り返す教育モデルのこと。なお、リカレント教育も、広い意味では生涯学習の一部と言えるが、MBAや会計士、語学能力の向上、プログラミングのスキルアップなど、仕事に生かすための知識やスキルを習得することが主な目的で、豊かな人生を送るための生きがいとして生涯にわたって学びを続ける学習(生涯学習)とは目的が異なる。

また、リスキリングとは、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」(経済産業省「第2回 デジタル時代の人材政策に関する検討会」資料より)とされている。近年は、ビジネスモデルの変革やDXの推進などで働き方が大きく変わる可能性が指摘されている。自ら、もしくは企業が従業員を促して、必要なスキルや知識を習得したり、させたりすることで、新たな職場に就業したり、今の職場での業務に役立たせることを目的としている。2022年10月に岸田総理が所信表明演説で「リスキリングに今後5年間で1兆円を投入する」と発言したことで一気に注目を浴びることになった。

大学ファンド

世界トップレベルの研究基盤の構築と支援を長期的・安定的に行える財源の確保を目的として設けられた大学ファンド。10兆円規模の公的資金を原資に、年3,000億円程度の運用益を目標に掲げている。2022~2023年度に支援大学を選定、世界と肩を並べる研究大学となるためのポテンシャルを有する大学を「国際卓越研究大学(仮称)」として国が認定する。ファンドは、2021年度から運用を始め、2025年から1校あたり年間数百億円規模のファンド運用益を配分する計画になっている。

アクティブ・ラーニング

文部省の用語集によれば、「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称」で、「教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。」とされている(一部を抜粋)。日本語では「能動的学習」といわれており、児童、生徒、学生等の学修者が受け身ではなく、自ら能動的に学びに向かうよう設計されている。講師には、議論をうまくハンドリングし、学修者が自ら考え、それぞれの考えを引き出していく能力が求められる。近年は、大学入学試験において、知識を問うだけではなく、知識や資料を活用して考える問題や、表現力を問われる問題が増えており、アクティブ・ラーニングを授業に取り入れる学校も多い。

年内入試

大学入試において、総合型選抜(旧AO)と学校推薦型選抜のことを言う。従来の筆記試験中心の一般選抜(一般入試)が1月~3月に実施されるのに対して、9月~12月に実施され年内に合否が判明することが多いため、年内入試と呼ばれる。年内入試は増加傾向で、ここ数年は、2人に1人は年内入試合格者となっている。近年は私立だけでなく国公立でも年内入試を実施する大学が増えている。

どんな仕事があるの︖

教育業界の主な仕事

講師

生徒への学習指導。時には進路や生活などの相談に乗り、指導も行う。

教室マネジャー

講師のマネジメントやイベント企画の立案・実行など、一つの教室運営にかかわるすべてを担う。

広報

生徒獲得のための広報宣伝活動を行う。少子化による子どもの絶対数が減少する中、広報の力がますます問われる。

教務事務

入塾・入学の手続きや生徒の管理、講師のサポートなどを行う。

教材・講座の企画、制作

市場のトレンドや需要を的確につかみ、売れる教材や講座の企画、制作に当たる。

学校教員

小中学校教員は、義務教育として定められた科目を教え、高等学校教員は、それぞれ専門とする教科を教える。

また、いずれも生徒の生活面や進路についての指導にも当たる。大学教員は、教授、准教授、講師または助手を指し、専門分野に特化した教育、研究、進路指導を行う。

学校職員

教育研究以外の事務や労務を中心とした学生生活全般の支援、学校運営を行う。

また、文化推進のための情報発信や文化活動の企画・運営および学校の広報活動も行う。

業界地図でもっと詳しく知る

教育業界の企業情報

※原稿作成期間は2023年12⽉28⽇〜2024年2⽉29⽇です。

Copyright © Mynavi Corporation