機械業界

業界の現状と展望

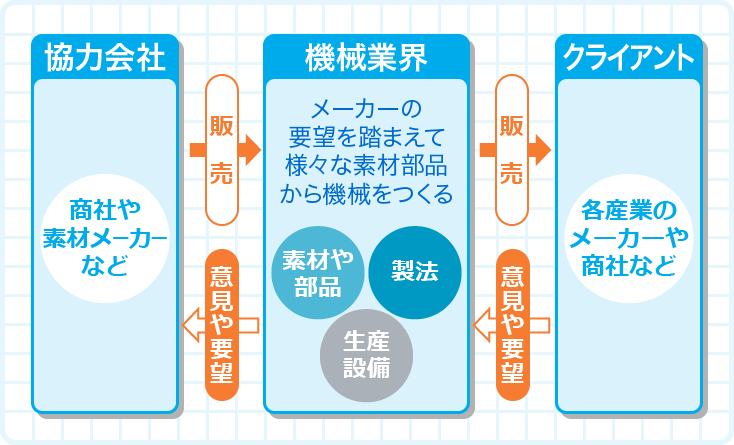

あらゆる産業と関わりを持つ巨大産業

機械業界は、建設や自動車、家電などあらゆるメーカーに関わっている規模の大きな分野だ。油圧シャベルやクレーン、フォークリフトなど土木・建設に必要な機械を製造するのが建設機械業界で、大型機に強みを持つ総合メーカーと機種を限定した専業メーカーがある。金属はもちろんセラミックやガラスといった非金属を削ったり加工したりして、自動車、飛行機、電子機器などあらゆる機器向けの部品を造りだす機械を製造するのが工作機械業界。工作機械は、機械を作る機械ということから、マザーマシンとも呼ばれている。

また、工場で溶接や組み立て、塗装、運搬、仕分けなどの作業を行う産業用ロボット(機械)を得意とする企業もある。

さらに、機械業界の企業には、素材の含有量や線量などを測る計測機器や、紙幣・硬貨識別機、紙幣印刷機、工業用ミシンなど、特定分野ながらグローバルで高いシェアを占める専門機器メーカーが多いことも特徴だ。

中国経済への懸念もあるが、旺盛な半導体需要に期待

景気の先行指標とされる機械受注統計。ほとんどの製造業は景気動向に応じて設備投資を控えたり積極的に行ったりするため、機械業界は国内外の景気変動の影響を極めて受けやすい業界として知られている。

日本工作機械工業会の統計調査によれば、2020年こそコロナ禍で大きく落ち込んだ工作機械受注総額だが、21年は前年比70.9%増とV字回復を果たし、22年についても同14.2%増と好調を維持した。しかし、23年については、半導体と中国市場の停滞が影響し、受注総額は前年比15.5%減の1兆4,860億円となった。そのうち内需は同21.0%減の4,764億円、外需は同12.7%減の1兆96億円といずれも前年を下回った。

ただし、半導体に関しては、いわゆるシリコン(半導体)サイクル(3~4年で好況と不況が入れ替わる半導体市場の構造的な周期で、世界経済の先行指標にもなる)が23年で底打ちし回復軌道に入ったと見られている。顕著なAI関連需要もあり、機械業界のみならずさまざまな業界で24年以降の成長期待は高い。

一方、中国市場は米中の覇権争いもあって、以前のような高成長を見込みにくいのが現状だ。さらに、製造現場では熟練労働者の減少や人材不足により人件費が高騰、ロシアのウクライナ侵攻やガザ地区におけるハマスとイスラエルの紛争など地政学リスクの増大、欧米の利上げによる景気悪化、為替変動の影響といった不確定要素もある。

常に生産性向上が求められる製造現場では、IoT(モノのインターネット)化や工場の省人化、自動化に向けた産業用ロボットの導入や、非接触化需要(ボタンを押すなど物理的な接触を伴わず操作できる機器への需要)も引き続きある。さらに、脱炭素の流れは機械業界も避けて通れない。これまで、当たり前のようにエンジンを動力としていた建設用機器の分野でも、電動化やハイブリッド化が進行している。

また、厳しい競争を勝ち抜くには、複数の工程を1台の機械でこなせるなど、より高付加価値の機械の開発がますます重要になってくる。

加えて、自動車業界ではEV(電気自動車)化におけるギガキャスト(自動車の車体部品などを一体成形する技術)が登場。自動車の製造方法や生産工程、サプライチェーンが大きく変わるといわれており、機械業界にとっても影響は大きい。

業界関連⽤語

ロボットスーツ

体に装着して、動作の補助や筋力の向上などを図る機器(ロボット)で、パワードスーツやパワーアシストスーツなどとも呼ばれる。民生用、軍事用、アミューズメント用などさまざまな用途でロボットスーツの開発が進行している。04年に国内で設立されたサイバーダイン社のロボットスーツ「HAL」は、脳から神経を通じて筋肉に信号が伝わった際に体表に漏れ出る微弱な「生体電位信号」を、装着者の皮膚に貼ったセンサーで検出、筋肉の動きに合わせてモーターを駆動し、動作をアシストする。すでに、医療や介護の現場への導入が進んでいる。

ブレーン・マシン・インターフェース(Brain-machine Interface:BMI)

脳信号の読み取りや脳へ刺激を与えることで、脳と外部の機械を結び情報伝達を行うプログラムや機器の総称。人間の脳神経を流れる微弱な信号を検知・解析、その意図を読み取るので、手足を動かしたりすることなく機器を操作できる。自分が動きたい方向を思い浮かべれば乗り物が動き、テレビの電源をオフにしたいと考えるだけで消せるといったことが可能になる。

また、映像や音楽を目や耳からではなく、脳でダイレクトに楽しめるといわれている。

機械受注統計

内閣府が毎月公表しているデータで、主要メーカーを対象に、各産業セクターから1カ月間にどれだけ受注があったかを集計してはじき出す。

各企業が設備投資のための機械をメーカーに発注する段階の数字が反映されるため、6~9カ月先の設備投資の動向を示すとされ、景気の先行きを読むための指標としても注目されている。

ロボティック・プロセス・オートメーション(Robotic Process Automation: RPA)

仮想知的労働者(デジタルレイバー)ともいわれ、これまで人の手で行ってきた知的な事務処理業務を、AI(人工知能)の機械学習やディープラーニング、認知技術の活用などによって、自動化するソフトウエアやシステムのこと。人が時間をかけて行ってきた作業手順をコンピューターに学習させることで、よりスピーディーで確実に処理することができるため、人手不足を解消し、なおかつ作業能率を高める技術として期待されている。

多関節ロボット

産業用ロボットの中で、複数の関節(軸)を持ち、人間の腕と同じような複雑な動きを実現するのが多関節ロボット。JIS規格では、3つ以上の関節(軸)を持つロボットと定義されている。関節(軸)が多いほど、複雑な動きが可能になり、角度まで考慮して先端部を任意の空間上の位置に運ぶためには、原理的には最低6つの関節が必要とされている。アーム部分が垂直に動く垂直多関節ロボットと、水平に動く水平多関節ロボットに大別される。近年は6つの関節を持つ6軸の産業用ロボットも登場している。

ターンキー

機械業界では、システムも含めて生産ライン一式を納品することも多く、「鍵を回せばすぐに設備が稼働する」という意味で使われる。発電所やプラント設備、半導体製造設備、新交通システムなど大型の機械設備もあれば、コピー機やパソコンなど小型のものまでさまざまな製品がある。個人が購入する自動車やスマホも同様だ。

協働ロボット

従来の産業用ロボットは、高速で大きな部品を動かして組み立てを行っていた。人と同じ空間で協働作業ができず、安全柵の設置など大きなスペースが必要なため、導入が困難なケースもあった。そこで、開発が進んでいるのが協働ロボット。通常は従来通り高速で稼働するが、人が近くにいる場面では、安全なスピードとパワーで稼働、万が一の接触時も安全に停止するなどの機能の搭載が特徴。

どんな仕事があるの︖

機械業界の主な仕事

営業

自社商品を、顧客である企業や卸会社に提案・販売。顧客の要望を聞き出し、製品の改善や新製品づくりに役立てる。

資材調達・購買

世界各地の製造工場からのニーズを取りまとめて、国内外から材料となる素材や部品を仕入れる。

商品開発

既存商品を改善するほか、新商品の企画を立てて、試作や開発を行う。

基礎研究

次世代向け製品に役立てるため、最先端技術の研究を行う。

生産管理

製作現場の全工程を理解し、品質、コスト、時間を管理する。品質管理と効率面のコントロールが重要な仕事。

機械業界の企業情報

※原稿作成期間は2023年12⽉28⽇〜2024年2⽉29⽇です。

就活準備コンテンツ

Copyright © Mynavi Corporation